山﨑 龍一「アルゼンチンの経済停滞とESG型M&Aについて」

「世界には4種類の国がある。先進国と途上国、そして日本とアルゼンチンだ」。1971年にノーベル経済学賞を受賞したクズネッツは、1960年代にこのようなジョークを口にしていたとされる。この言葉は、日本とアルゼンチンが先進国と途上国という枠組みであらわせない国であるとするものだ。日本はかつての貧しい状況から世界第2位の先進国にまでのぼり詰めたことがある一方で、アルゼンチンは先進国の立場から転落してしまったことを言いあらわした言葉である。そう、アルゼンチンはかつて世界有数の先進国だったのだ。20世紀初頭のアルゼンチンの1人あたり実質国内総生産はドイツのそれと同程度であり、首都ブエノスアイレスは南米のパリと呼ばれるほど文化的だった。アルゼンチンと日本を比較すると、1900年における両国の1人あたり実質国内総生産は、アルゼンチンが2,756ドル、日本が1,135ドルと、アルゼンチンが日本を凌駕していた。しかし日本が第二次世界大戦後に高度経済成長を遂げたのに対して、アルゼンチンの経済成長は停滞した。2002年の1人当たり実質国内総生産を1900年のものと比較すると、日本は27.57倍と高度成長を遂げたのに対し、アルゼンチンは1.01倍と停滞した。

阿部(2008)や原田(2021)は、アルゼンチン経済の成長がここまで停滞してしまった要因は、保護主義的で非効率な経済政策による工業化の失敗とそれにともなう産業競争力の停滞や、ポピュリズムにもとづく金融・財政政策の失敗などにあると示している。経済産業省(2018)や北地、北爪、松下(2012)は、日本企業が海外企業を買収するにあたっての問題点を示し、クロスボーダー型M&Aが相手国においてどのようにすればうまくいくのかを分析している。高橋(2023)は、M&Aを繰り返し世界的な食品メーカーとなったネスレがESG投資をつうじてM&A先の新興国や途上国で新たな顧客層を開拓しつつ、貧困層に対する農業支援をおこなっていると示している。

このような研究を概観すると、外資系企業、とくにESG投資に力をいれる日本企業が、アルゼンチンの地元企業に対しM&Aをおこなうことで、現地の労働者の家計が向上し、国内産業の競争力の強化や、正常な金融・財政政策の土台となる社会経済状況をもたらすことができ、日本企業側にも大きな利益をあたえると考えることができる。政策によるアルゼンチン国内の社会経済状況の改善を狙うことがむずかしいのであれば、市場や人びとにたいしてインパクトをもたらす行動として、外資系企業によるM&Aは検討の余地が十二分にあると考えられる。しかし、M&Aをはじめとする企業活動をつうじてアルゼンチンが経済停滞から脱却することについて言及する論文はまだない。

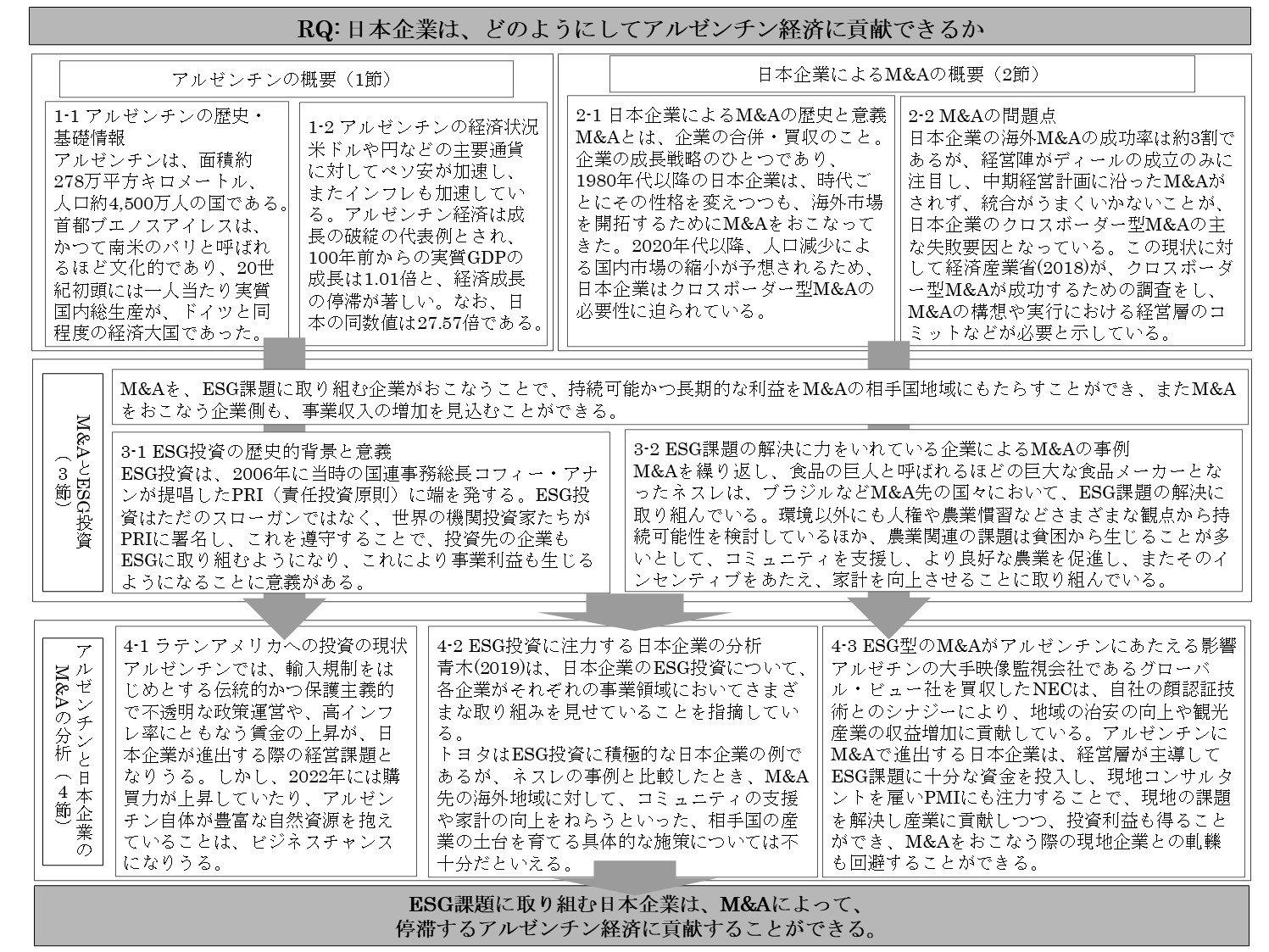

本稿では、ESG投資に注力する日本企業によるM&A(ESG型M&A)が、アルゼンチンの経済停滞からの脱却を導けることを示す。まず1節でアルゼンチンが政策の失敗により1世紀近く経済を停滞させてきたことを示す。2節では日本企業のM&Aがかかえる問題点と改善策について示し、3節ではESG投資の重要性を再確認し、ESG投資に注力する企業によるM&Aの事例を概観する。そして4節でESG投資に力をいれている日本企業によるアルゼンチン企業のM&Aがもたらす影響について結論づける。

目次

はじめに1 アルゼンチンの概要

1-1 アルゼンチンの基礎情報・歴史

1-2 アルゼンチンの経済状況

2 日本企業によるM&Aの概要

2-1 日本企業によるM&Aの歴史と意義

2-2 M&Aの問題点

3 M&AとESG投資

3-1 ESG投資の歴史的背景と意義

3-2 ESG課題の解決に力をいれている企業によるM&Aの事例

4 アルゼンチンと日本企業のM&Aの分析

4-1 アルゼンチンに対する投資の現状分析

4-2 ESG課題の解決に注力する日本企業の分析

4-3 ESG型のM&Aがアルゼンチンにあたえる影響

おわりに

参考文献

参考文献

- 青木崇「企業価値経営に向けた日本企業のSDGsへの取り組みと今後の課題-CSR、ESGとの関連で-」『商大論集』第70巻第2・3号、2019年、pp.147-162

- 阿部清司「アルゼンチン経済の危機と『大来レポート』」『千葉大学経済研究』、第23巻第3号、2008年、pp.63-82

- 一柳智子『社会的企業の挫折-途上国開発と持続的エンパワーメント-』名古屋大学出版会、2023年

- 受川裕「データ利活用型スマートシティの始動」『NEC技報』、第71巻第1号、2018年、pp.10-14

- 小倉明浩「輸入代替工業化型経済への自由主義政策適用について-アルゼンチンの事例に拠って-」『吉井典章教授退官記念論文集』、第253・254号、1988年、pp.239-260

- 桂木麻也『図解でわかるM&A入門』翔泳社、2022年

- 北地達明、北爪雅彦、松下欣親『M&A実務のすべて』日本実業出版社、2012年

- 経済産業省「我が国企業による海外M&A研究会報告書」経済産業省、2018年、pp.1-178

- 高橋浩夫『すべてはミルクから始まった 世界最大の食品・飲料会社「ネスレ」の経営』同文舘出版、2019年

- 高橋浩夫『最新「国際経営」入門(第2版)』同文舘出版、2023年

- 谷本寛治『日本企業のCSR経営』千倉書房、2014年

- デロイトトーマツ「ESGがもたらすM&A変革」デロイトトーマツ、2021年

- トヨタ自動車「Sustainability Data Book」トヨタ自動車、2022年

- 中村出「アルゼンチンの農業と貿易」『農林水産政策研究所レビュー』第92号、2019年、pp.4-5

- 中村出「アルゼンチン-新型コロナウイルスによる農牧業等への影響-」『令和2年度カントリーレポート:ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、オーストラリア』第7号、2021年、pp.19-38

- 日本貿易振興機構「アルゼンチンの主要産業」日本貿易振興機構、2021年

- 日本貿易振興機構「欧米企業の中南米諸国進出事例」日本貿易振興機構、2015年

- 日本貿易振興機構「海外進出日系企業実態調査|中南米編 -残るインフレコスト圧力、現地需要増による生産投資拡大に期待-」日本貿易振興機構、2022年

- 日本貿易振興機構「中南米ビジネスのチャンスと課題」日本貿易振興機構、2014年

- 馬頭忠治、藤原隆信『NPOと社会的企業の経営学 -新たな公共デザインと社会創造-』ミネルヴァ書房、2009年

- 林伸二『日本企業のM&A戦略』同文舘出版、1995年

- 原田泰「なぜアルゼンチン経済は停滞したのか?」NUCB Discussion Paper Series、2021年

- 夫馬賢治『60分でわかる!ESG超入門』技術評論社、2021年

- 堀坂浩太郎、細野昭雄、古田島秀輔『ラテンアメリカ多国籍企業論:変革と脱民族化の試練』日本評論社、2002年

- 水口剛『ESG投資 -新しい資本主義のかたち』日本経済新聞出版社、2017年

- 宮宇地俊岳「M&Aの理論と実証 -先行研究サーベイ-」『追手門経営論集』、第17巻第2号、2012年、pp.65-134

- 長谷川直哉、宮崎正浩、村井秀樹ら『統合思考とESG投資 -長期的な企業価値創出メカニズムを求めて-』文眞堂、2018年

- 堀江正人「アルゼンチン経済の現状と今後の展望」三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2017年

- 湯山智教「ESG投資のパフォーマンス評価をめぐる現状と課題」東京大学公共政策大学院ワーキング・ペーパーシリーズ、2019年

- ECLAC, Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023, United Nations Publication, 2023.

- Moura Junior, Alvaro Alves de, Pedro Raffy Vartanian and Joaquim Carlos Racy, “Foreign direct investment flows: an analysis for Argentina, Brazil, Chile and Mexico based on the Grubel-Lloyd index,” CEPAL Review, No.134, 2021, pp.115-134.

- Nestlé, Creating Shared Value and Sustainability Report 2022, Nestlé, 2022.

- Porter, Michael Eugene and Mark R. Kramer “Creating Shared Value How to reinvent capitalism -and unleash a wave of innovation and growth,” Harvard Business Review, Vol.17, 2011.

- Vargas, Jorge and Daniel Bergonzelli, “Securing the future in Tigre,” NEC Technical Journal, Vol.9, No.1, 2014, pp.78-81.

ウェブサイト内の資料については、記載されているURLでのリンクを2023年11月12日時点で確認しました。その後、URLが変更されている可能性があります。