子ども食堂における地域連携の影響と可能性

伊土 良成、村田 紗彩

現代日本社会において、子どもの貧困は取り組むべき課題として広く認識されている。こうした中、2012年に東京の一角で始まった子ども食堂は、地域住民の自発的な活動として全国に広がった。この急速な広がりは、子ども食堂が現代社会において重要な機能を担い始めていることを示している。

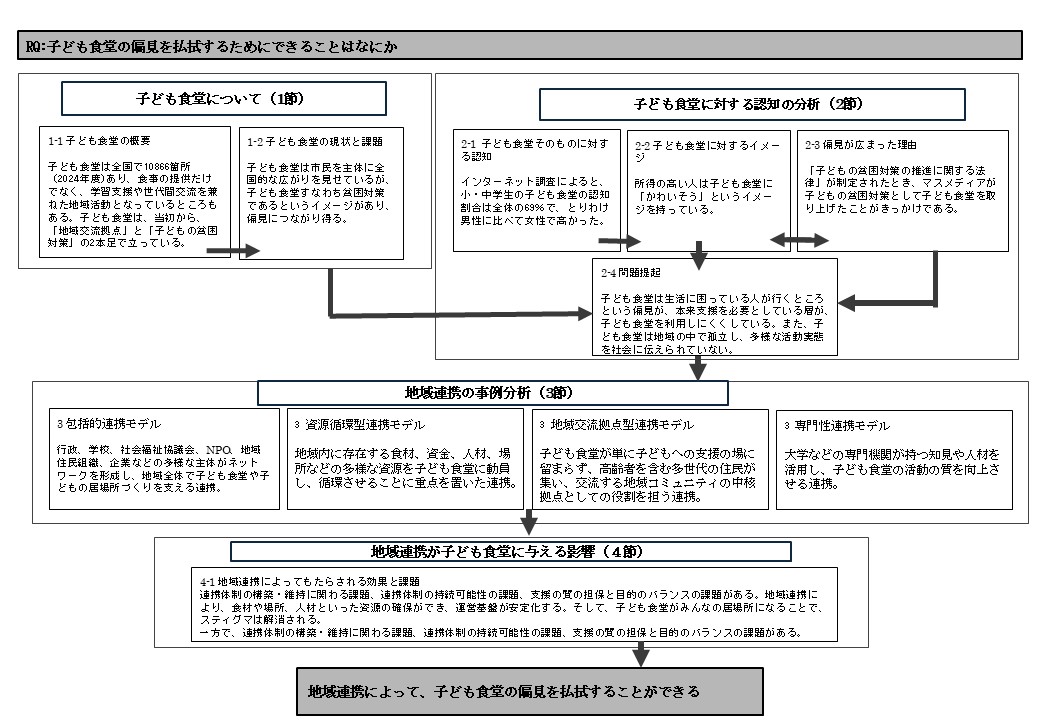

しかし、その急成長の一方で、子ども食堂は偏見という深刻な課題に直面している。この偏見は、本来支援を必要とする層を含む多くの子どもや家庭に利用をためらわせ、意図しない障壁を生み出している。実際には、子ども食堂の多くが多世代交流の拠点として多様な活動を展開しているが、その実態と社会的認知との間に大きな隔たりがある。菅原(2020)は、子ども食堂を継続的に運営していくうえでの課題に対し、地域連携があたえる効果を提示している。また深川(2020)は、地域の課題に対して、子ども食堂があたえる効果について、久留米市安武校区の子ども食堂を例に用いて提示している。実態と認知の断絶や偏見といった課題、そしてこれらの先行研究で明らかとなった地域と子ども食堂の関係を踏まえ、本稿では子ども食堂の偏見の払拭に向けた、地域連携の重要性を示す。本稿の構成は以下の通りである。まず第1節で、子ども食堂の定義や発祥、基本的機能、そして運営が直面する現状と課題についてまとめる。つづく第2節では、本稿の問題意識である、子ども食堂に対する認知の分析をおこない、子ども食堂の認知と内容理解の乖離、偏ったイメージの形成、そして偏見が広まった理由を深く考察する。第3節では、子ども食堂の偏見を払拭する具体的な解決策として、全国各地で実践されている多様な地域連携の事例をモデル化する。そして第4節で、前節であげた事例を踏まえ、結論として地域連携が子ども食堂の地域内での孤立や偏見を払拭するための有効手段であることを示す。

目次

はじめに

1 基礎情報

1-1 子ども食堂の概要

1-2 子ども食堂の現状と課題

2 子ども食堂に対する認知の分析

2-1 子ども食堂そのものに対する認知

2-2 子ども食堂に対するイメージ

2-3 偏見が広まった理由

2-4 問題提起

3 地域連携について

4 地域連携が子ども食堂にあたえる影響

おわりに

参考文献

参考文献

- 阿部未央「複合機能をもつ 『こども食堂』と社会福祉」『山形大学法政論叢』、第73巻、2020年、pp.105-151

- 植田嘉好子、直島克樹、八重樫牧子「こども食堂を通じた地域福祉の内発的発展―Z 県内のこども食堂運営者へのインタビューから―」『川崎医療福祉学会誌』、第31巻第2号、2022年、pp.331-341

- 大久保玲「子ども食堂の現状と課題」『調査と情報』、第1239号、2023年、pp.1-11

- 岡本工介「大阪府高槻市富田地区における包摂型のまちづくり: 子ども食堂をはじめとする子どもの居場所づくり事業を中心に」『関西大学人権問題研究室紀要』、第77号、2019年、pp.85-103

- 加藤昭宏「コミュニティソーシャルワーカーによる子どもの支援の展開可能性について―子どもサロン『もりもり元気食堂』の実践の軌跡から―」『人間発達学研究』、第9号、2018年、pp.43-55

- 加藤悦雄「子ども食堂が拓く新たな生活支援の形―子どもを主体としたつながりに向けて―」『日本家政学会誌』、第70巻第2号、2019年、pp.102-109

- 木村直子、菅玲奈「『子ども食堂』を『子どもの居場所』として地域に広げる方策に関する研究―徳島県内の子ども食堂運営者へのインタビュー調査より―」『鳴門教育大学研究紀要』、第37巻、2022年、pp.327-345

- 佐藤千恵子「広がりつづける青森の子ども食堂」『八戸学院大学紀要』、第64号、2022年、pp.79-85

- 佐藤美輪、小形美樹「地域に寄り添う子ども食堂の現状」『仙台青葉学院大学・仙台青葉学院短期大学紀要』、第16巻第2号、2025年、pp.127-141

- 菅原浩信「北海道の子ども食堂における継続要因」『北海学園大学経営論集』、第18巻、第2号、2020年a、pp.1-13

- 菅原浩信「地域主体間の連携による子ども食堂の運営体制の構築」『北海学園大学経営論集』、第106号、2020年b、pp.75-87

- 全国こども食堂支援センター・むすびえ「こども食堂の現状&困りごとアンケートvol.9結果報告」、2024年a

- 全国こども食堂支援センター・むすびえ「第2回全国子ども食堂実態調査報告書」、2024年b

- 全国こども食堂支援センター・むすびえ「2024年度むすびえ認知度調査報告書」、2024年c

- 辰巳裕子「こども食堂の役割と意義―宇多津町におけるこども食堂の取り組み―」『香川短期大学紀要/香川短期大学編』、第49巻、2021年、pp.185-192

- 田中かすみ、古里なおみ、斉藤美保子「鹿児島県における子ども食堂のとりくみ」『鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要』、第28巻、2019年、pp.171-180

- 深川光耀「地域課題の解決を可能とする協議会型住民自治組織の組織特性と担い手の特徴―久留米市安武校区のこども食堂を中心とした活動の考察から―」『花園大学社会福祉学部研究紀要』、第28号、2020年、pp.21-34

- 松岡是伸「名寄市における子どもの学習支援・子ども食堂・子供の居場所づくりの実践―地域における各機関・団体の連携とスティグマの払拭を願って―」『地域と住民: コミュニティケア教育研究センター年報』、第1号、2017年、pp.109-124

- 松本奈々、河本大地「奈良県におけるこども食堂の特徴と意義」『奈良教育大学紀要 人文・社会科学』、第68巻第1号、2019年、pp.99-124

- 湯浅誠「こども食堂の過去・現在・未来. 地域福祉研究」、2019年、pp.15-27

- 吉田祐一郎「子ども食堂活動の意味と構成要素の検討に向けた一考察―地域における子どもを主体とした居場所づくりに向けて―」『四天王寺大学紀要』、第62号、2016年、pp.355-368

- 和田涼子「子ども食堂と大学連携」『日本調理科学会誌』、第52巻第1号、2019年、pp.41-42

論文全文(ゼミ関係者のみダウンロード可)

三田祭ページに戻る