弱視児童生徒が在籍している弱視学級や通常の学級は、毎年、変化する。そこで、都道府県教育委員会に文部科学省教科書課から調査票を送付し、小中学校に在籍し、拡大教科書を利用している弱視児童生徒数等を調査した。

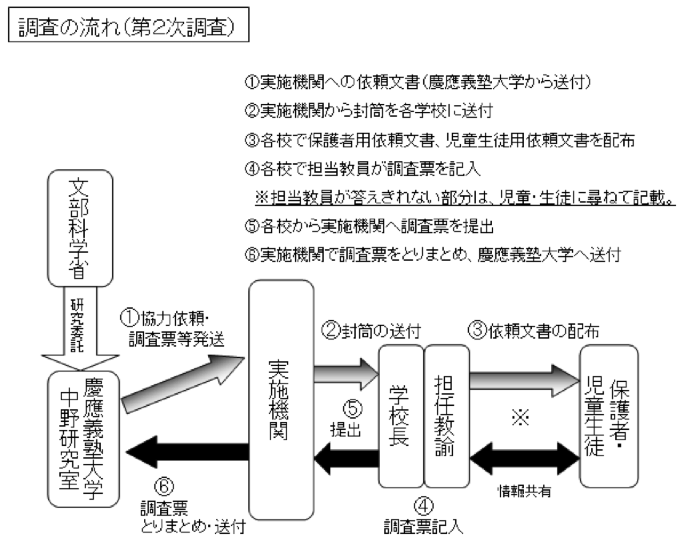

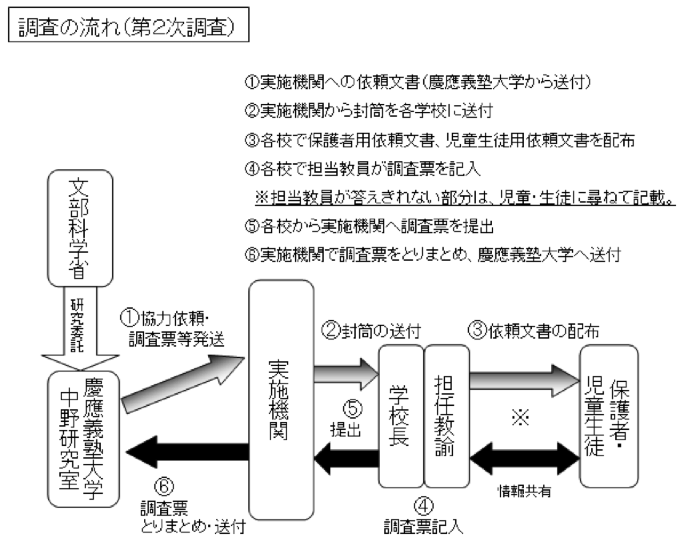

第1次の弱視児童生徒在籍者数調査に基づき、拡大教科書を利用している弱視児童生徒およびその担当教員を対象とした調査を実施した。第2次調査の流れを図2.3.1に示した。調査項目は、眼疾患等の個人属性、視力や見えにくさ等の視覚障害の程度、どのような特別な指導を受けているか、使用している教科書とその満足度等、白黒反転に関するニーズ等であった。本調査の調査票を資料6 弱視学級や通常の学級に在籍している弱視児童生徒への実態調査 弱視学級用 調査票、及び資料7 弱視学級や通常の学級に在籍している弱視児童生徒への実態調査 通常の学級用 調査票として、添付した。

以下に、調査a)、b)の主な結果を示す。

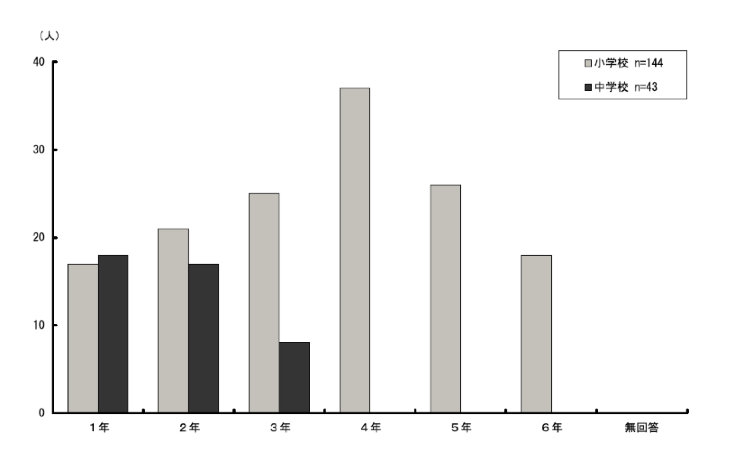

弱視学級に在籍する児童生徒の学年・学部別の児童・生徒数の分布を表2.3.1と図2.3.2に示した。

合計 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

無回答 |

|||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 144 |

100 |

17 |

11.8 |

21 |

14.6 |

25 |

17.4 |

37 |

25.7 |

26 |

18.1 |

18 |

12.5 |

- |

0.0 |

| 中学校 | 43 |

100 |

18 |

41.9 |

17 |

39.5 |

8 |

18.6 |

- |

0.0 |

- |

0.0 |

- |

0.0 |

- |

0.0 |

| 合計 | 187 |

100 |

35 |

18.7 |

38 |

20.3 |

33 |

17.6 |

37 |

19.8 |

26 |

13.9 |

18 |

9.6 |

- |

0.0 |

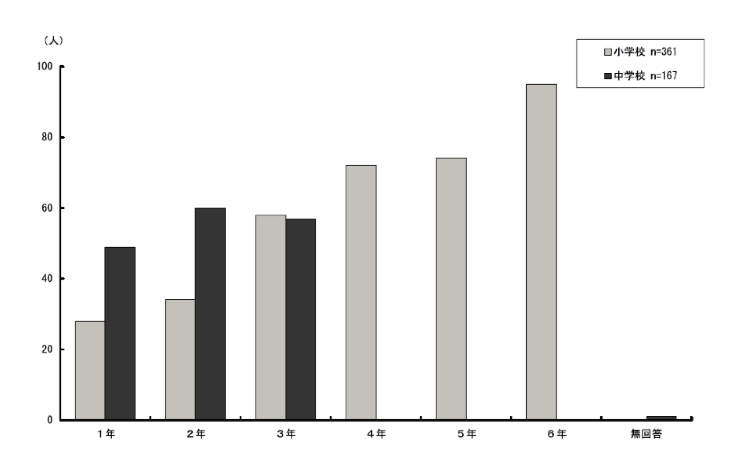

通常の学級に在籍する児童生徒の学年・学部別の学年分布を表2.3.2と図2.3.3に示した。

合計 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

無回答 |

|||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 361 |

100 |

28 |

7.8 |

34 |

9.4 |

58 |

16.1 |

72 |

19.9 |

74 |

20.5 |

95 |

26.3 |

- |

0.0 |

| 中学校 | 167 |

100 |

49 |

29.3 |

60 |

35.9 |

57 |

34.1 |

- |

0.0 |

- |

0.0 |

- |

0.0 |

1 |

0.6 |

| 合計 | 528 |

100 |

77 |

14.6 |

94 |

17.8 |

115 |

21.8 |

72 |

13.6 |

74 |

14.0 |

95 |

18.0 |

1 |

0.2 |

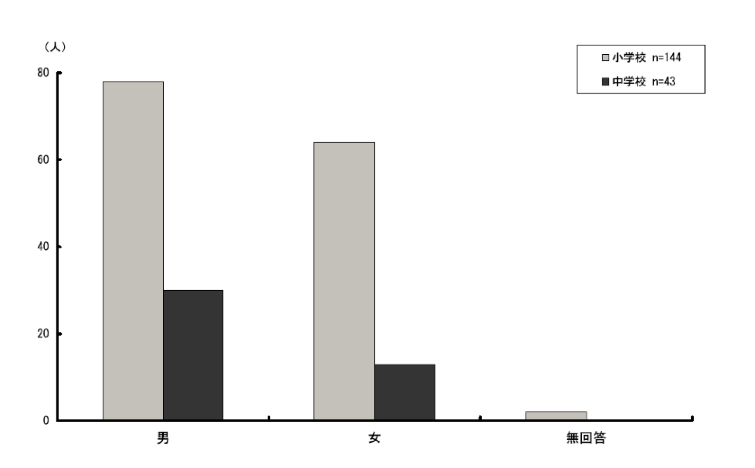

弱視学級に在籍する児童生徒の性別・学部別の児童生徒数の分布を表2.3.3と図2.3.4に示した。表2.3.3と図2.3.4より、弱視学級において、小学校では男女比はほぼ5割ずつであるが、中学校では男性が7割、女性が3割であった。

合計 |

男 |

女 |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 144 |

100 |

78 |

54.2 |

64 |

44.4 |

2 |

1.4 |

| 中学校 | 43 |

100 |

30 |

69.8 |

13 |

30.2 |

- |

0.0 |

| 合計 | 187 |

100 |

108 |

57.8 |

77 |

41.2 |

2 |

1.1 |

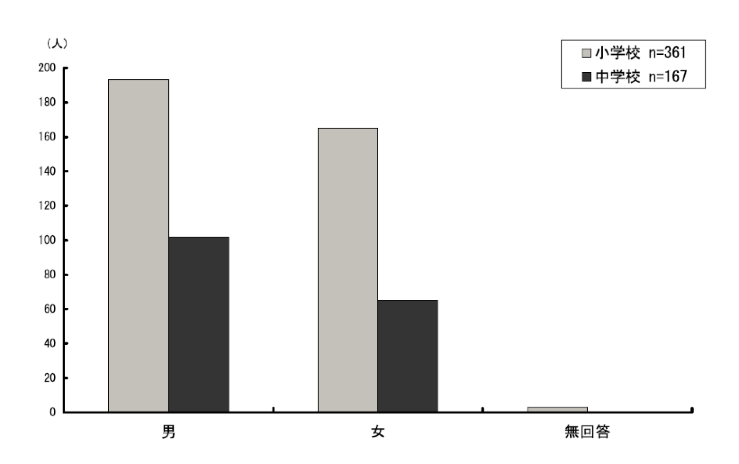

通常の学級に在籍する児童生徒の性別・学部別の児童生徒数の分布を表2.3.4、図2.3.5に示した。表2.3.4と図2.3.5より、通常の学級において、小学校では男女比はほぼ5割であったが、中学校では、男性が6割、女性が4割ほどであった。

合計 |

男 |

女 |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 361 |

100 |

193 |

53.5 |

165 |

45.7 |

3 |

0.8 |

| 中学校 | 167 |

100 |

102 |

61.1 |

65 |

38.9 |

- |

0.0 |

| 合計 | 528 |

100 |

295 |

55.9 |

230 |

43.6 |

3 |

0.6 |

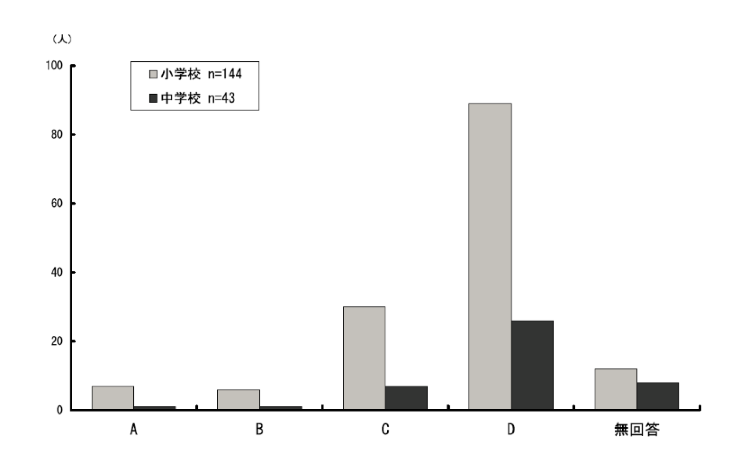

弱視学級に在籍する児童生徒の学部別に表した矯正視力の分布を表2.3.5、図2.3.6に示した。ここでは、児童生徒の右眼、左眼の視力のうち、高い視力の値を矯正視力の値とした。表2.3.5と図2.3.6より、弱視学級において、小学校、中学校ともに6割ほどの児童生徒の視力がDであった。

合計 |

A |

B |

C |

D |

無回答 |

|||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 144 |

100 |

7 |

4.9 |

6 |

4.2 |

30 |

20.8 |

89 |

61.8 |

12 |

8.3 |

| 中学校 | 43 |

100 |

1 |

2.3 |

1 |

2.3 |

7 |

16.3 |

26 |

60.5 |

8 |

18.6 |

| 合計 | 187 |

100 |

8 |

4.3 |

7 |

3.7 |

37 |

19.8 |

115 |

61.5 |

20 |

10.7 |

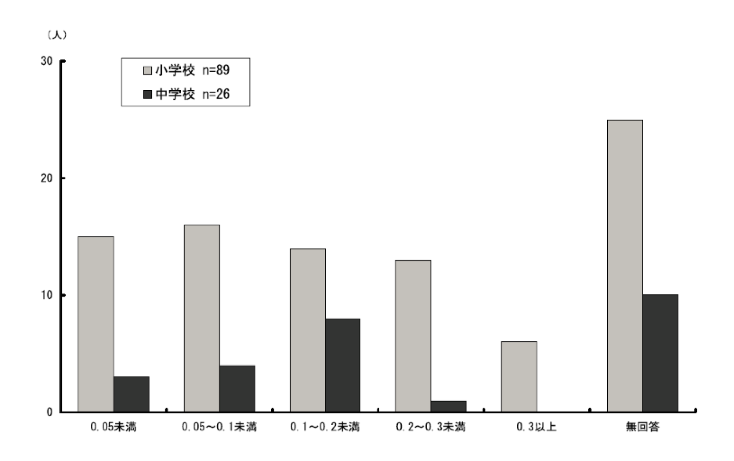

表2.3.6と図2.3.7に弱視学級において視力区分Dであった児童生徒の矯正視力を示した。

合計 |

0.05未満 |

0.05〜0.1未満 |

0.1〜0.2未満 |

0.2〜0.3未満 |

0.3以上 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 89 |

100 |

15 |

16.9 |

16 |

18.0 |

14 |

15.7 |

13 |

14.6 |

6 |

6.7 |

25 |

28.1 |

| 中学校 | 26 |

100 |

3 |

11.5 |

4 |

15.4 |

8 |

30.8 |

1 |

3.8 |

- |

0.0 |

10 |

38.5 |

| 合計 | 115 |

100 |

18 |

15.7 |

20 |

17.4 |

22 |

19.1 |

14 |

12.2 |

6 |

5.2 |

35 |

30.4 |

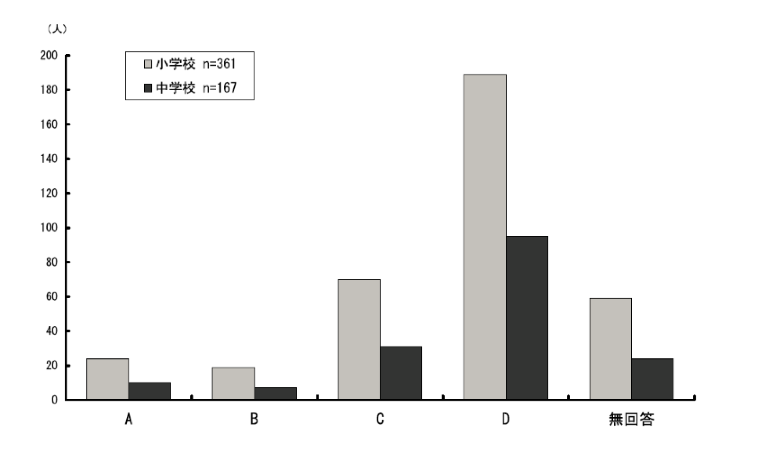

表2.3.7と図2.3.8より、通常の学級において、小学校、中学校ともに5割から6割ほどの児童生徒の視力がDであった。

合計 |

A |

B |

C |

D |

無回答 |

|||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 361 |

100 |

24 |

6.6 |

19 |

5.3 |

70 |

19.4 |

189 |

52.4 |

59 |

16.3 |

| 中学校 | 167 |

100 |

10 |

6.0 |

7 |

4.2 |

31 |

18.6 |

95 |

56.9 |

24 |

14.4 |

| 合計 | 528 |

100 |

34 |

6.4 |

26 |

4.9 |

101 |

19.1 |

284 |

53.8 |

83 |

15.7 |

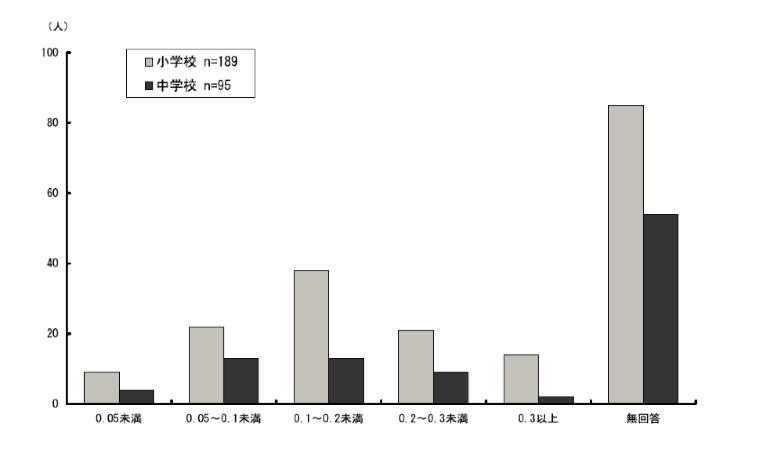

表2.3.8と図3.2.3.9に通常の学級において視力区分Dであった児童生徒の矯正視力を示した。

合計 |

0.05未満 |

0.05〜0.1未満 |

0.1〜0.2未満 |

0.2〜0.3未満 |

0.3以上 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 189 |

100 |

9 |

4.8 |

22 |

11.6 |

38 |

20.1 |

21 |

11.1 |

14 |

7.4 |

85 |

45.0 |

| 中学校 | 95 |

100 |

4 |

4.2 |

13 |

13.7 |

13 |

13.7 |

9 |

9.5 |

2 |

2.1 |

54 |

56.8 |

| 合計 | 284 |

100 |

13 |

4.6 |

35 |

12.3 |

51 |

18.0 |

30 |

10.6 |

16 |

5.6 |

139 |

48.9 |

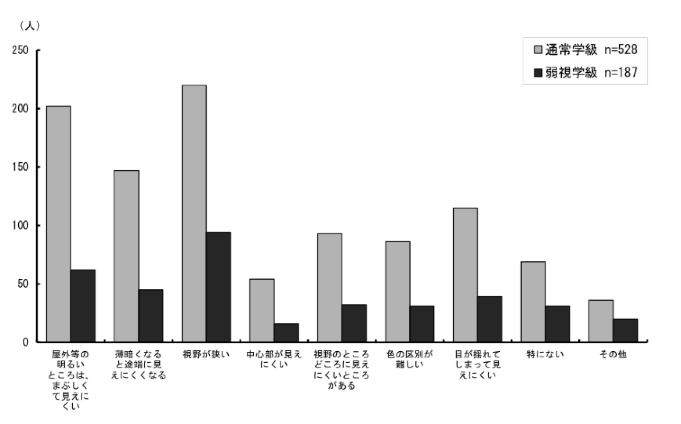

視力以外の見えにくさの分布を表2.3.9、図2.3.10に示した。表2.3.9と図2.3.10より、児童生徒のうち、3割から4割ほどがまぶしさを、4割から5割が視野の狭さを感じていることがわかった。

合計 |

屋外等の明るいところは、まぶしくて見えにくい |

薄暗くなると途端に見えにくくなる |

視野が狭い |

中心部が見えにくい |

視野のところどころに見えにくいところがある |

|||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

202 |

38.3 |

147 |

27.8 |

220 |

41.7 |

54 |

10.2 |

93 |

17.6 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

62 |

33.2 |

45 |

24.1 |

94 |

50.3 |

16 |

8.6 |

32 |

17.1 |

| 合計 | 715 |

100 |

264 |

36.9 |

192 |

26.9 |

314 |

43.9 |

70 |

9.8 |

125 |

17.5 |

色の区別が難しい |

目が揺れてしまって見えにくい |

特にない |

その他 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|||

| 通常学級 | 86 |

16.3 |

115 |

21.8 |

69 |

13.1 |

36 |

6.8 |

14 |

2.7 |

||

| 弱視学級 | 31 |

16.6 |

39 |

20.9 |

31 |

16.6 |

20 |

10.7 |

7 |

3.7 |

||

| 合計 | 117 |

16.4 |

154 |

21.5 |

100 |

14.0 |

56 |

7.8 |

21 |

2.9 |

||

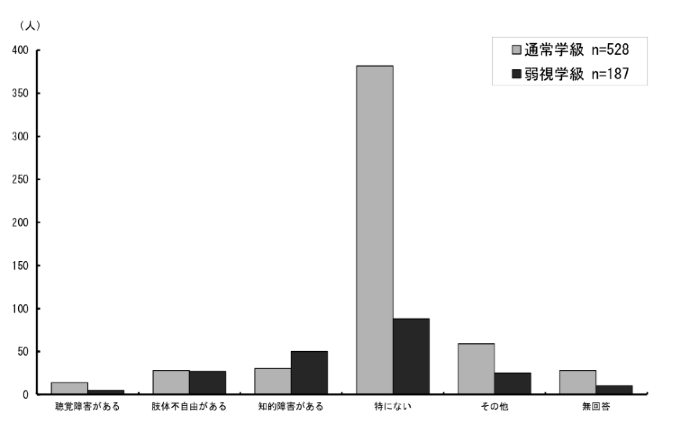

視覚以外の障害の有無を表2.3.10、図2.3.11に示した。表2.3.10と図2.3.11より、通常の学級においては7割弱が視覚以外の障害がないのに対し、弱視学級では4割が視覚以外の障害がないことがわかった。このことから、弱視学級のほうが重複障害の割合が多いことがわかる。

合計 |

聴覚障害がある |

肢体不自由がある |

知的障害がある |

特にない |

その他 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

14 |

2.7 |

28 |

5.3 |

30 |

5.7 |

382 |

72.3 |

59 |

11.2 |

28 |

5.3 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

5 |

2.7 |

27 |

14.4 |

50 |

26.7 |

88 |

47.1 |

25 |

13.4 |

10 |

5.3 |

| 合計 | 715 |

100 |

19 |

2.7 |

55 |

7.7 |

80 |

11.2 |

470 |

65.7 |

84 |

11.7 |

38 |

5.3 |

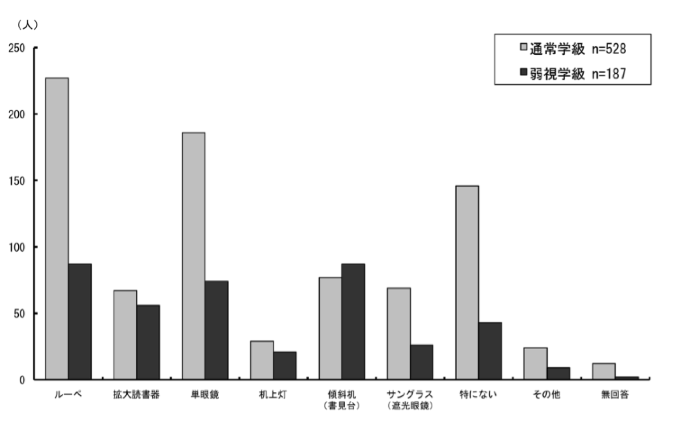

児童生徒がよく利用している補助具を表2.3.11、図2.3.12に示した。表2.3.11と図2.3.12より、通常の学級と弱視学級ともにルーペを使用している児童生徒が4割ほどであったが、拡大読書器や傾斜机(書見台)に関しては、通常の学級よりも弱視学級での割合が高いことが示された。このことは弱視学級の方が重度の障害の児童生徒の割合が多いことに加え、大型の補助具の使いやすい環境であることが影響している可能性が考えられる。また、補助具を利用していない児童生徒は通常の学級と弱視学級ともに5%未満であった。

合計 |

ルーペ |

拡大読書器 |

単眼鏡 |

机上灯 |

傾斜机(書見台) |

|||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

227 |

43.0 |

67 |

12.7 |

186 |

35.2 |

29 |

5.5 |

77 |

14.6 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

87 |

46.5 |

56 |

29.9 |

74 |

39.6 |

21 |

11.2 |

87 |

46.5 |

| 合計 | 715 |

100 |

314 |

43.9 |

123 |

17.2 |

260 |

36.4 |

50 |

7.0 |

164 |

22.9 |

サングラス(遮光眼鏡) |

特にない |

その他 |

無回答 |

|||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|||||

| 通常学級 | 69 |

13.1 |

146 |

27.7 |

24 |

4.5 |

12 |

2.3 |

||||

| 弱視学級 | 26 |

13.9 |

43 |

23.0 |

9 |

4.8 |

2 |

1.1 |

||||

| 合計 | 95 |

13.3 |

189 |

26.4 |

33 |

4.6 |

14 |

2.0 |

||||

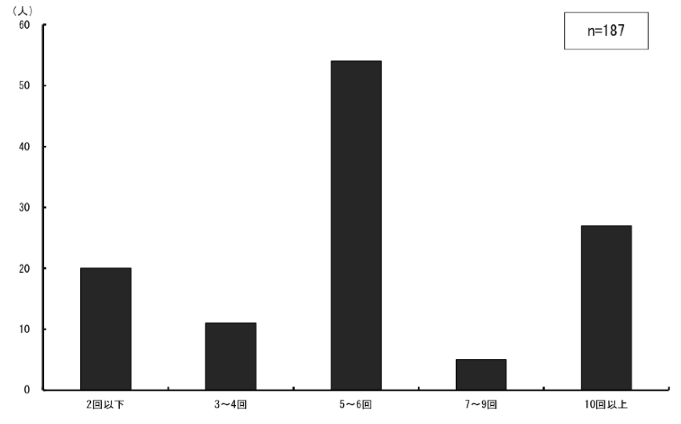

弱視学級の指導時数(週あたり回数)の分布を表2.3.12、図2.3.13に示した。表2.3.12、図2.3.13より、弱視学級における指導時数は1週間に5〜6回という回答が一番多いことがわかった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 2回以下 |

20 |

10.7 |

| 3〜4回 |

11 |

5.9 |

| 5〜6回 |

54 |

28.9 |

| 7〜9回 |

5 |

2.7 |

| 10回以上 |

27 |

14.4 |

| 無回答 |

70 |

37.4 |

| 合計 | 187 |

100 |

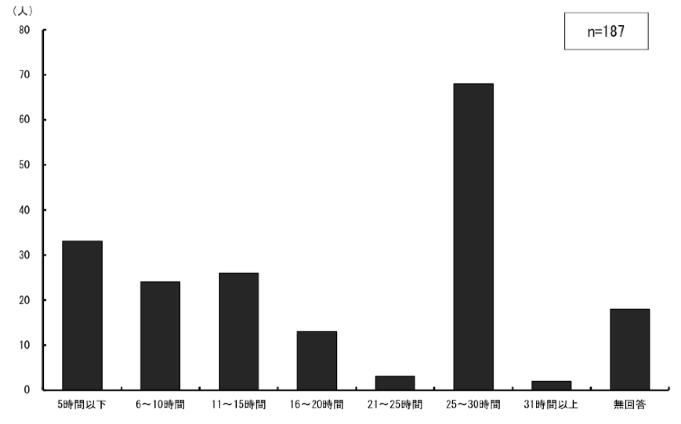

弱視学級の指導時数(週あたり時間数)の分布を表2.3.13、図2.3.14に示した。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 5時間以下 |

33 |

17.6 |

| 6〜10時間 |

24 |

12.8 |

| 11〜15時間 |

26 |

13.9 |

| 16〜20時間 |

13 |

7.0 |

| 21〜25時間 |

3 |

1.6 |

| 25〜30時間 |

68 |

36.4 |

| 31時間以上 |

2 |

1.1 |

| 無回答 |

18 |

9.6 |

| 合計 | 187 |

100 |

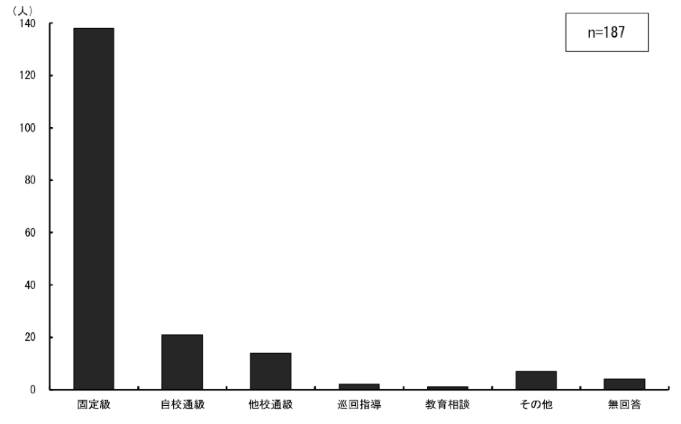

弱視学級の指導形態の分布を表2.3.14、図2.3.15に示した。表2.3.14、図2.3.15より、固定級が一番多く、7割を占めていた。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 固定級 |

138 |

73.8 |

| 自校通級 |

21 |

11.2 |

| 他校通級 |

14 |

7.5 |

| 巡回指導 |

2 |

1.1 |

| 教育相談 |

1 |

0.5 |

| その他 |

7 |

3.7 |

| 無回答 |

4 |

2.1 |

| 合計 | 187 |

100 |

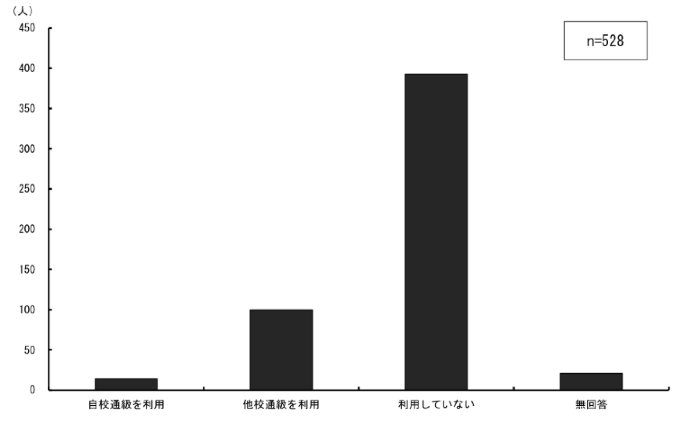

通常の学級に在籍する児童生徒に対する「通級による指導を利用していますか?利用している場合は、自校通級と他行通級のどちらですか?」という質問の回答を表2.3.15、図2.3.16に示した。表2.3.15と図2.3.16より、通級指導を利用していない児童生徒が7割ほどであり、利用している児童生徒は他校の通級指導を利用しているケースが多いことが示された。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 自校通級を利用 |

14 |

2.7 |

| 他校通級を利用 |

100 |

18.9 |

| 利用していない |

393 |

74.4 |

| 無回答 |

21 |

4.0 |

| 合計 | 528 |

100 |

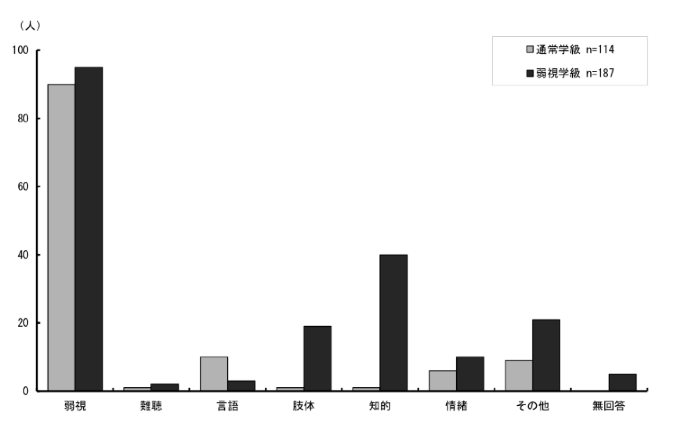

指導を受けている学級を表2.3.16、図2.3.17に示した。表2.3.16と図2.3.17より、通常の学級では8割ほどが、弱視学級では5割ほどが弱視の指導を受けていることがわかった。

合計 |

弱視 |

難聴 |

言語 |

肢体 |

知的 |

情緒 |

その他 |

無回答 |

||||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 114 |

100 |

90 |

78.9 |

1 |

0.9 |

10 |

8.8 |

1 |

0.9 |

1 |

0.9 |

6 |

5.3 |

9 |

7.9 |

- |

0.0 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

95 |

50.8 |

2 |

1.1 |

3 |

1.6 |

19 |

10.2 |

40 |

21.4 |

10 |

5.3 |

21 |

11.2 |

5 |

2.7 |

| 合計 | 301 |

100 |

185 |

61.5 |

3 |

1.0 |

13 |

4.3 |

20 |

6.6 |

41 |

13.6 |

16 |

5.3 |

30 |

10.0 |

5 |

1.7 |

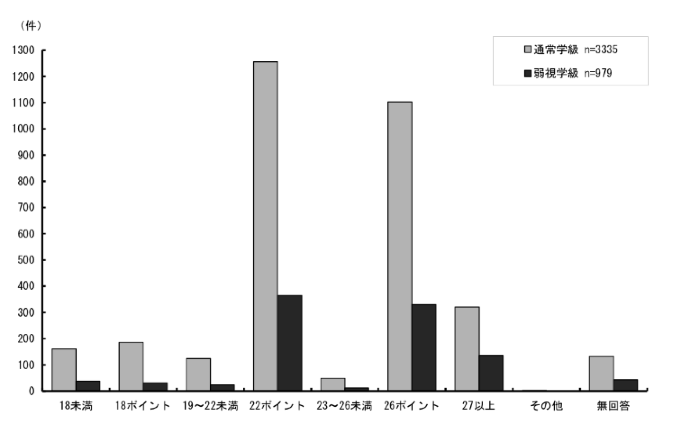

使用している拡大教科書の文字サイズの分布を表2.3.17、図2.3.18に示した。表2.3.17と図2.3.18より、児童生徒が利用している教科書は、22ポイントの教科書が4割ほどであり、26ポイントの教科書で3割ほどであった。それに対して、18ポイントの教科書は5%程度であった。

合計 |

18未満 |

18ポイント |

19〜22未満 |

22ポイント |

23〜26未満 |

26ポイント |

27以上 |

その他 |

無回答 |

|||||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

161 |

4.8 |

186 |

5.6 |

124 |

3.7 |

1256 |

37.7 |

49 |

1.5 |

1103 |

33.1 |

320 |

9.6 |

3 |

0.1 |

133 |

4.0 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

38 |

3.9 |

31 |

3.2 |

24 |

2.5 |

365 |

37.3 |

12 |

1.2 |

330 |

33.7 |

136 |

13.9 |

- |

0.0 |

43 |

4.4 |

| 合計 | 4314 |

100 |

199 |

4.6 |

217 |

5.0 |

148 |

3.4 |

1621 |

37.6 |

61 |

1.4 |

1433 |

33.2 |

456 |

10.6 |

3 |

0.1 |

176 |

4.1 |

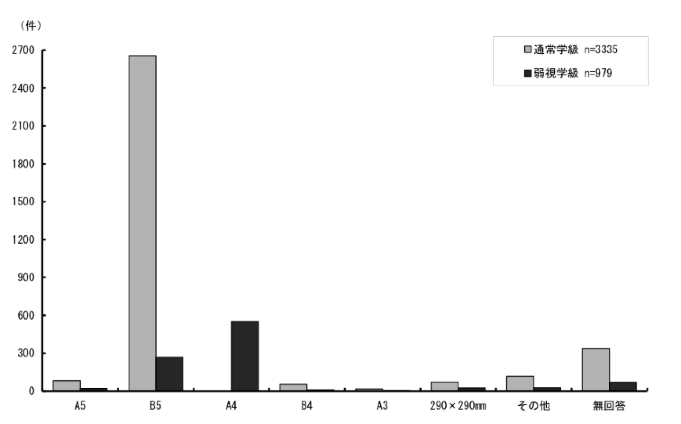

使用している拡大教科書の判サイズの分布を表2.3.18、図2.3.19に示した。表2.3.18と図2.3.19より、通常の学級ではB5版の教科書を利用している児童生徒が8割ほどで一番多いのに対し、弱視学級ではA4版の教科書を利用している児童生徒が6割ほどで一番多いことがわかった。

合計 |

A5 |

B5 |

A4 |

B4 |

A3 |

290×290mm |

その他 |

無回答 |

||||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

83 |

2.5 |

2657 |

79.7 |

- |

0.0 |

53 |

1.6 |

18 |

0.5 |

73 |

2.2 |

115 |

3.4 |

336 |

10.1 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

21 |

2.1 |

268 |

27.4 |

550 |

56.2 |

12 |

1.2 |

6 |

0.6 |

25 |

2.6 |

26 |

2.7 |

71 |

7.3 |

| 合計 | 4314 |

100 |

104 |

2.4 |

2925 |

67.8 |

550 |

12.7 |

65 |

1.5 |

24 |

0.6 |

98 |

2.3 |

141 |

3.3 |

407 |

9.4 |

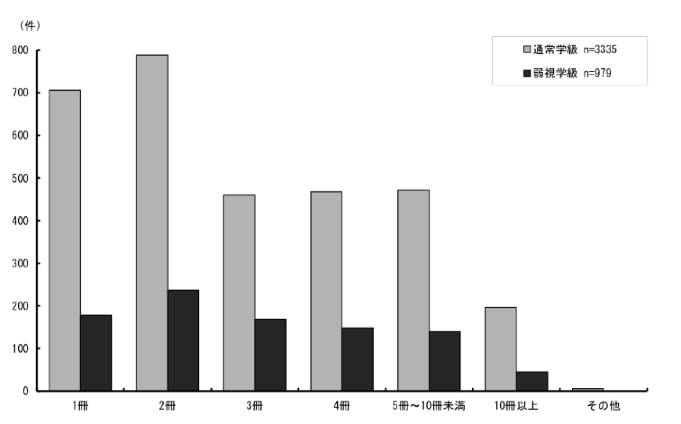

使用している拡大教科書の分冊数を表2.3.19、図2.3.20に示した。表2.3.19、図2.3.20より、1冊のものや4冊のものまで1割〜2割ずつあり、分冊の数は様々であることがわかる。

合計 |

1冊 |

2冊 |

3冊 |

4冊 |

5冊〜10冊未満 |

10冊以上 |

その他 |

無回答 |

||||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

706 |

21.2 |

789 |

23.7 |

460 |

13.8 |

468 |

14.0 |

472 |

14.2 |

196 |

5.9 |

6 |

0.2 |

235 |

7.0 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

178 |

18.2 |

237 |

24.2 |

169 |

17.3 |

149 |

15.2 |

140 |

14.3 |

45 |

4.6 |

- |

0.0 |

59 |

6.0 |

| 合計 | 4314 |

100 |

884 |

20.5 |

1026 |

23.8 |

629 |

14.6 |

617 |

14.3 |

612 |

14.2 |

241 |

5.6 |

6 |

0.1 |

294 |

6.8 |

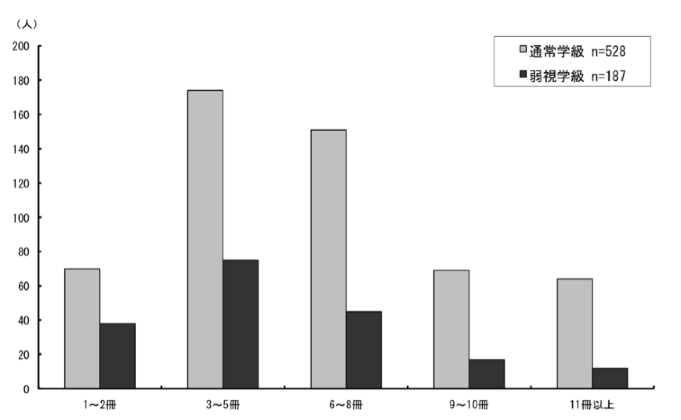

児童生徒が使用している拡大教科書の冊数を表2.3.20、図2.3.21に示した。なお、ここでの冊数は分冊数に限らず、1つの拡大教科書を1冊としてカウントしている。

合計 |

1〜2冊 |

3〜5冊 |

6〜8冊 |

9〜10冊 |

11冊以上 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

70 |

13.3 |

174 |

33.0 |

151 |

28.6 |

69 |

13.1 |

64 |

12.1 |

- |

0.0 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

38 |

20.3 |

75 |

40.1 |

45 |

24.1 |

17 |

9.1 |

12 |

6.4 |

- |

0.0 |

| 合計 | 715 |

100 |

108 |

15.1 |

249 |

34.8 |

196 |

27.4 |

86 |

12.0 |

76 |

10.6 |

- |

0.0 |

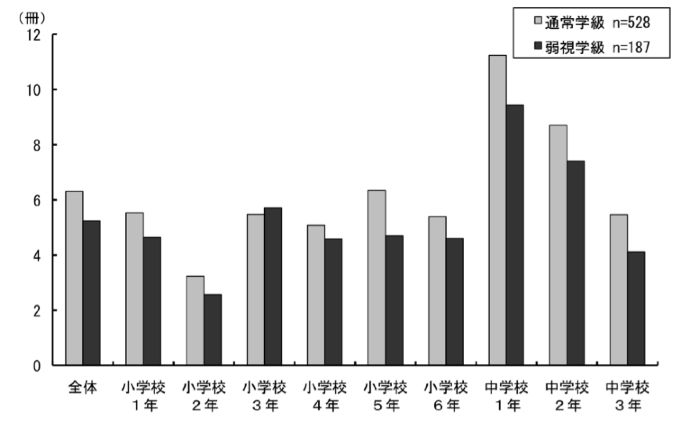

学年別の使用している拡大教科書の冊数の平均値を表2.3.21、図2.3.22に示した。

全体 |

小学校1年 |

小学校2年 |

小学校3年 |

小学校4年 |

小学校5年 |

小学校6年 |

中学校1年 |

中学校2年 |

中学校3年 |

|||||||||||

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

回答者数 |

平均値 |

|

| 通常学級 | 528 |

6.31 |

28 |

5.54 |

34 |

3.24 |

58 |

5.48 |

72 |

5.08 |

74 |

6.35 |

95 |

5.39 |

49 |

11.24 |

60 |

8.7 |

57 |

5.47 |

| 弱視学級 | 187 |

5.24 |

17 |

4.65 |

21 |

2.57 |

24 |

5.71 |

37 |

4.59 |

27 |

4.7 |

18 |

4.61 |

18 |

9.44 |

17 |

7.41 |

8 |

4.13 |

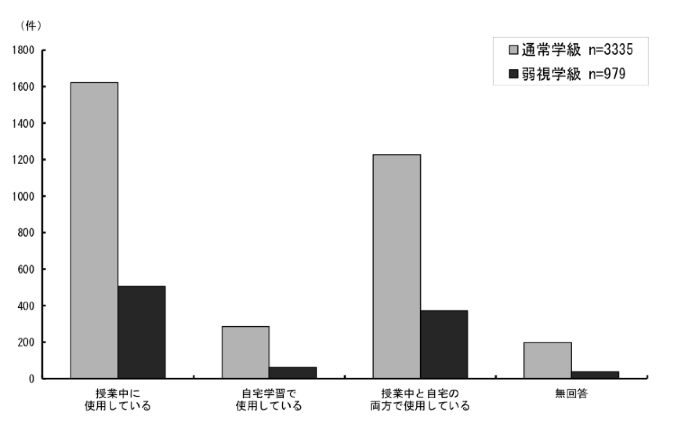

使用している拡大教科書の使用場面を表2.3.22、図2.3.23に示した。表2.3.22と図2.3.23より、通常の学級と弱視学級ともに5割ほどの拡大教科書が授業のみで使用されており、4割ほどの教科書が授業と自宅の両方で使用され、自宅学習のみで使用されている教科書は少ないことがわかった。

合計 |

授業中に使用している |

自宅学習で使用している |

授業中と自宅の両方で使用している |

無回答 |

||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

1623 |

48.7 |

287 |

8.6 |

1227 |

36.8 |

198 |

5.9 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

505 |

51.6 |

62 |

6.3 |

373 |

38.1 |

39 |

4.0 |

| 合計 | 4314 |

100 |

2128 |

49.3 |

349 |

8.1 |

1600 |

37.1 |

237 |

5.5 |

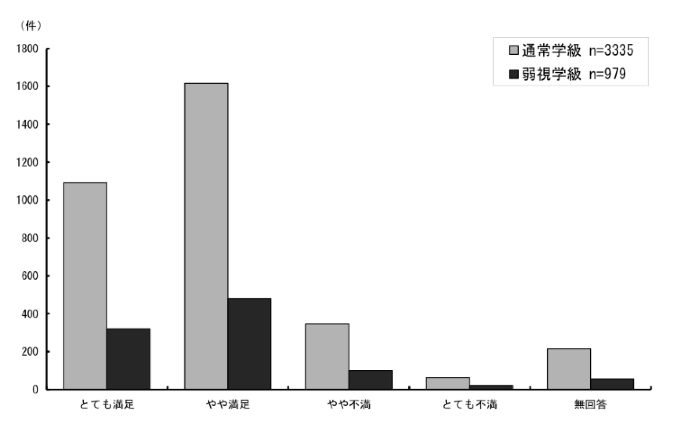

使用している拡大教科書の満足度を表2.3.23、図2.3.24に示した。表2.3.23と図2.3.24より、通常の学級、弱視学級ともに、使用している拡大教科書のうち、3割ほどがとても満足、5割ほどがやや満足と、8割ほどの教科書に対して満足と回答していた。それに対して、やや不満、とても不満という不満足の評価は1割ほどであった。

合計 |

とても満足 |

やや満足 |

やや不満 |

とても不満 |

無回答 |

|||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

1093 |

32.8 |

1617 |

48.5 |

347 |

10.4 |

63 |

1.9 |

215 |

6.4 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

321 |

32.8 |

481 |

49.1 |

101 |

10.3 |

21 |

2.1 |

55 |

5.6 |

| 合計 | 4314 |

100 |

1414 |

32.8 |

2098 |

48.6 |

448 |

10.4 |

84 |

1.9 |

270 |

6.3 |

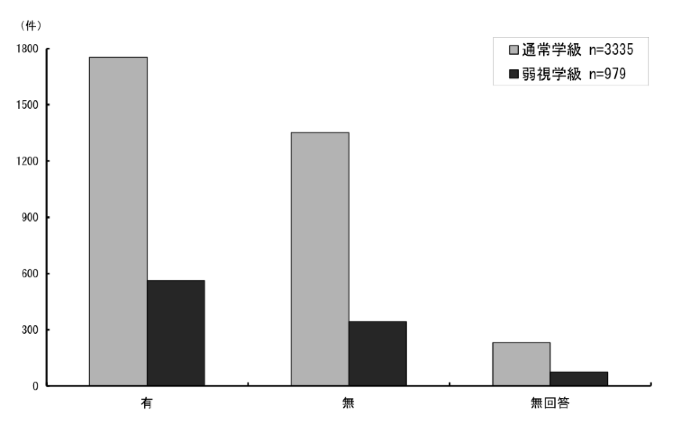

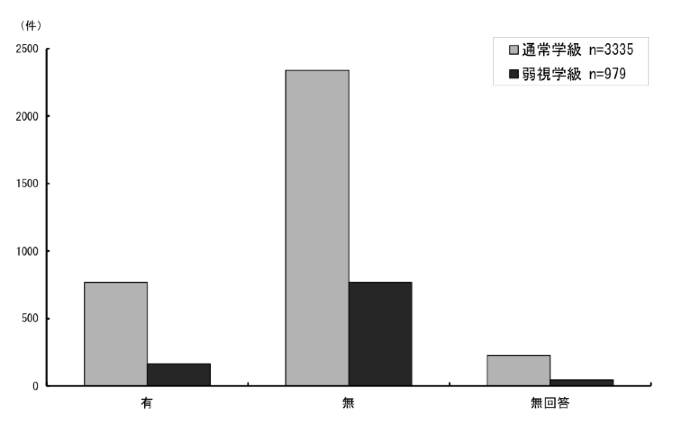

拡大教科書を使用して困ることの有無を表2.3.24、図2.3.25に示した。表2.3.24と図2.3.25より、使用している拡大教科書の利用に際して、困ることがあると5割ほどが回答していることがわかった。

合計 |

有 |

無 |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

1753 |

52.6 |

1351 |

40.5 |

231 |

6.9 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

563 |

57.5 |

342 |

34.9 |

74 |

7.6 |

| 合計 | 4314 |

100 |

2316 |

53.7 |

1693 |

39.2 |

305 |

7.1 |

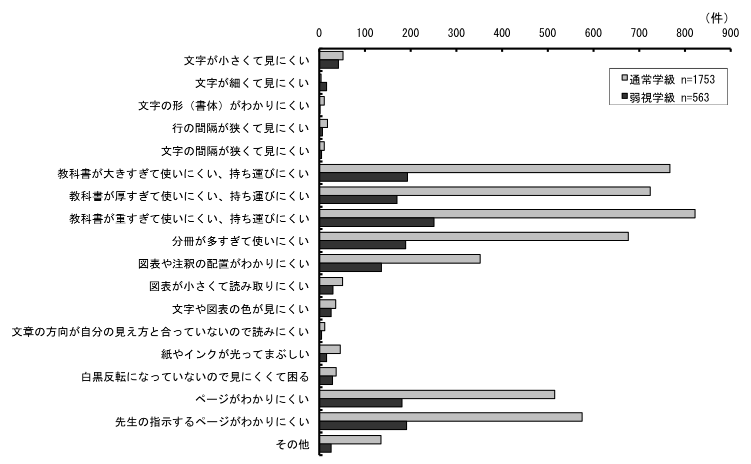

拡大教科書を使用していて困る点の内容を表2.3.25、図2.3.26に示した。表2.3.25と図2.3.26より、弱視学級、通常の学級ともに、拡大教科書を利用する際に持ち運びの不便さに困ることが一番多かった。大きさによる持ち運びの不便さは弱視学級では3割が、通常の学級では4割ほど、重さによる持ち運びの不便さを弱視学級、通常の学級ともに4割弱、厚さによる持ち運びの不便さは弱視学級では4割が、通常の学級では3割ほどの児童生徒が感じていることが示された。また、分冊の多さに不便さを感じる児童生徒は3割から4割いることが示された。さらに、ページのわかりにくさを不便さとしてあげている児童生徒が3割程度おり、小中学校で利用されているレイアウト拡大方式の拡大教科書におけるページ表記が原因である可能性が考えられる。

合計 |

文字が小さくて見にくい |

文字が細くて見にくい |

文字の形(書体)がわかりにくい |

行の間隔が狭くて見にくい |

文字の間隔が狭くて見にくい |

教科書が大きすぎて使いにくい、持ち運びにくい |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 1753 |

100 |

52 |

3.0 |

4 |

0.2 |

11 |

0.6 |

18 |

1.0 |

11 |

0.6 |

767 |

43.8 |

| 弱視学級 | 563 |

100 |

42 |

7.5 |

16 |

2.8 |

2 |

0.4 |

7 |

1.2 |

5 |

0.9 |

193 |

34.3 |

| 合計 | 2316 |

100 |

94 |

4.1 |

20 |

0.9 |

13 |

0.6 |

25 |

1.1 |

16 |

0.7 |

960 |

41.5 |

教科書が厚すぎて使いにくい、持ち運びにくい |

教科書が重すぎて使いにくい、持ち運びにくい |

分冊が多すぎて使いにくい |

図表や注釈の配置がわかりにくい |

図表が小さくて読み取りにくい |

文字や図表の色が見にくい |

文章の方向が自分の見え方と合っていないので読みにくい |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 724 |

41.3 |

822 |

46.9 |

676 |

38.6 |

352 |

20.1 |

51 |

2.9 |

36 |

2.1 |

12 |

0.7 |

| 弱視学級 | 170 |

30.2 |

251 |

44.6 |

189 |

33.6 |

136 |

24.2 |

30 |

5.3 |

26 |

4.6 |

5 |

0.9 |

| 合計 | 894 |

38.6 |

1073 |

46.3 |

865 |

37.3 |

488 |

21.1 |

81 |

3.5 |

62 |

2.7 |

17 |

0.7 |

紙やインクが光ってまぶしい |

白黒反転になっていないので見にくくて困る |

ページがわかりにくい |

先生の指示するページがわかりにくい |

その他 |

無回答 |

|||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|||

| 通常学級 | 46 |

2.6 |

37 |

2.1 |

515 |

29.4 |

575 |

32.8 |

135 |

7.7 |

53 |

3.0 |

||

| 弱視学級 | 16 |

2.8 |

29 |

5.2 |

181 |

32.1 |

191 |

33.9 |

26 |

4.6 |

8 |

1.4 |

||

| 合計 | 62 |

2.7 |

66 |

2.8 |

696 |

30.1 |

766 |

33.1 |

161 |

7.0 |

61 |

2.6 |

||

通常の教科書の利用の有無について表2.3.26、図2.3.27に示した。通常の教科書とは、拡大教科書ではない晴眼の児童生徒の使用している教科書のことである。表2.3.26と図2.3.27より、通常の学級、弱視学級ともに2割ほどの児童生徒が通常の教科書を利用していることが示された。

合計 |

有 |

無 |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 3335 |

100 |

768 |

23.0 |

2339 |

70.1 |

228 |

6.8 |

| 弱視学級 | 979 |

100 |

166 |

17.0 |

768 |

78.4 |

45 |

4.6 |

| 合計 | 4314 |

100 |

934 |

21.7 |

3107 |

72.0 |

273 |

6.3 |

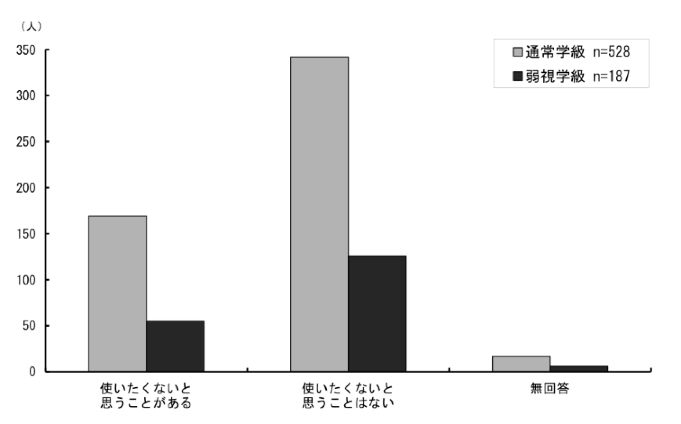

「拡大教科書を使いたくないと思うことがありますか?」という質問に対する回答を表2.3.27、図2.3.28に示した。表2.3.27と図2.3.28より、通常の学級、弱視学級ともに3割程度の児童生徒が拡大教科書を使いたくないと思うことがあると回答していた。

合計 |

使いたくないと思うことがある |

使いたくないと思うことはない |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

169 |

32.0 |

342 |

64.8 |

17 |

3.2 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

55 |

29.4 |

126 |

67.4 |

6 |

3.2 |

| 合計 | 715 |

100 |

224 |

31.3 |

468 |

65.5 |

23 |

3.2 |

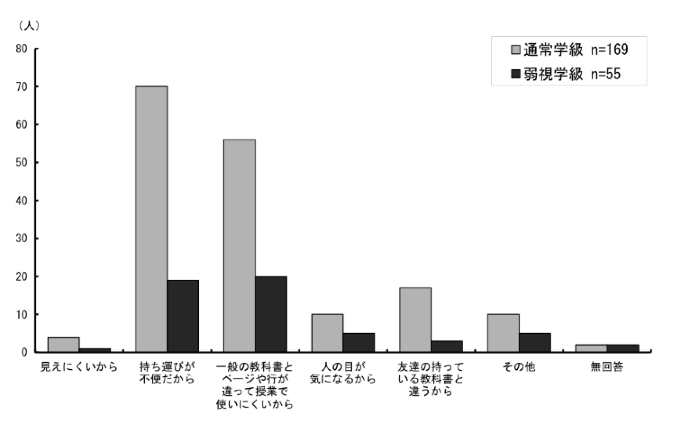

「拡大教科書を使いたくないと思うことがある」と回答した児童生徒の使いたくない理由を表2.3.28、図2.3.29に示した。表2.3.28と図2.3.29より、全体の3割の児童生徒が拡大教科書を使用したくないと思う理由として、持ち運びの不便さ(通常:41.4%、弱視:34.5%)、通常の教科書との違い(通常:33.1%、弱視:36.4%)が多いことがわかった。また、友だちの教科書との違い(通常:10.1%、弱視:5.5%)等の不満を覚える児童生徒もいることがわかった。

合計 |

見えにくいから |

持ち運びが不便だから |

一般の教科書とページや行が違って授業で使いにくいから |

人の目が気になるから |

友達の持っている教科書と違うから |

その他 |

無回答 |

|||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 169 |

100 |

4 |

2.4 |

70 |

41.4 |

56 |

33.1 |

10 |

5.9 |

17 |

10.1 |

10 |

5.9 |

2 |

1.2 |

| 弱視学級 | 55 |

100 |

1 |

1.8 |

19 |

34.5 |

20 |

36.4 |

5 |

9.1 |

3 |

5.5 |

5 |

9.1 |

2 |

3.6 |

| 合計 | 224 |

100 |

5 |

2.2 |

89 |

39.7 |

76 |

33.9 |

15 |

6.7 |

20 |

8.9 |

15 |

6.7 |

4 |

1.8 |

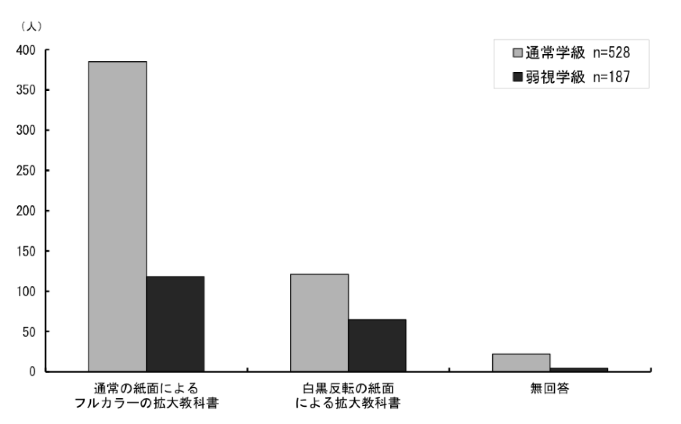

白黒反転のニーズに関する「拡大教科書を使用する時に、通常の紙面と白黒反転の紙面のうち、どちらを使用したいですか?」という質問に対する回答とその理由を表2.3.29、図2.3.30に示した。表2.3.29と図2.3.30より、通常の学級では2割ほど、弱視学級では3割ほどの児童生徒が通常の拡大教科書よりも白黒反転の拡大教科書を使用したいことがわかった。一方、通常の学級では7割ほど、弱視学級では6割ほどの児童生徒が通常の拡大教科書を使用したいことがわかった。

合計 |

通常の紙面によるフルカラーの拡大教科書 |

白黒反転の紙面による拡大教科書 |

無回答 |

|||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 528 |

100 |

385 |

72.9 |

121 |

22.9 |

22 |

4.2 |

| 弱視学級 | 187 |

100 |

118 |

63.1 |

65 |

34.8 |

4 |

2.1 |

| 合計 | 715 |

100 |

503 |

70.3 |

186 |

26.0 |

26 |

3.6 |

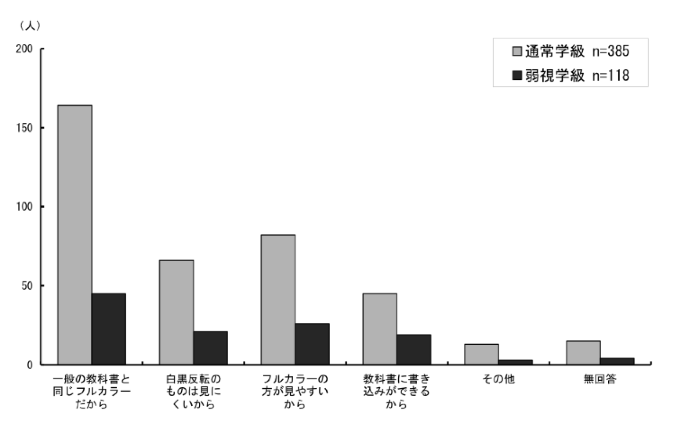

前の項目で「通常の紙面によるフルカラーの拡大教科書」と回答した児童生徒の通常の紙面を使用したい理由を表2.3.30、図2.3.31に示した。表2.3.30と図2.3.31より、全体の6割から7割の児童生徒が通常の拡大教科書を使用したいと思う理由として、通常の教科書と同じカラーである(通常:42.6%、弱視:38.1%)が一番多く、また白黒反転が見にくい(通常:17.1%、弱視:17.8%)、フルカラーが見やすい(通常:21.3%、弱視:22.0%)ことが選択されていた。また白黒反転の拡大教科書では書き込みができないため、教科書に書き込みができる点(通常:11.7%、弱視:16.1%)を理由として選択している児童生徒もいた。

合計 |

一般の教科書と同じフルカラーだから |

白黒反転のものは見にくいから |

フルカラーの方が見やすいから |

教科書に書き込みができるから |

その他 |

無回答 |

||||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 385 |

100 |

164 |

42.6 |

66 |

17.1 |

82 |

21.3 |

45 |

11.7 |

13 |

3.4 |

15 |

3.9 |

| 弱視学級 | 118 |

100 |

45 |

38.1 |

21 |

17.8 |

26 |

22.0 |

19 |

16.1 |

3 |

2.5 |

4 |

3.4 |

| 合計 | 503 |

100 |

209 |

41.6 |

87 |

17.3 |

108 |

21.5 |

64 |

12.7 |

16 |

3.2 |

19 |

3.8 |

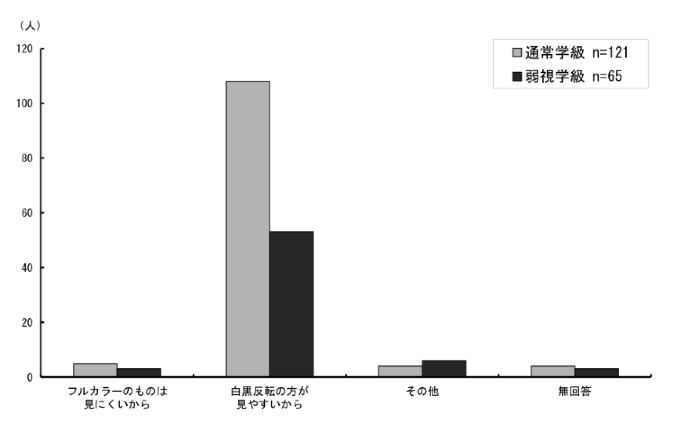

前の項目で「白黒反転の紙面による拡大教科書」と回答した児童生徒の白黒反転の紙面を使用したい理由を表2.3.31、図2.3.32に示した。表2.3.31と図2.3.32より、全体の2割から3割ほどの児童生徒が白黒反転の拡大教科書を使用したいと思う理由として、大半が白黒反転の方が見やすい(通常:89.3%、弱視:81.5%)を選択していた。

合計 |

フルカラーのものは見にくいから |

白黒反転の方が見やすいから |

その他 |

無回答 |

||||||

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常学級 | 121 |

100 |

5 |

4.1 |

108 |

89.3 |

4 |

3.3 |

4 |

3.3 |

| 弱視学級 | 65 |

100 |

3 |

4.6 |

53 |

81.5 |

6 |

9.2 |

3 |

4.6 |

| 合計 | 186 |

100 |

8 |

4.3 |

161 |

86.6 |

10 |

5.4 |

7 |

3.8 |