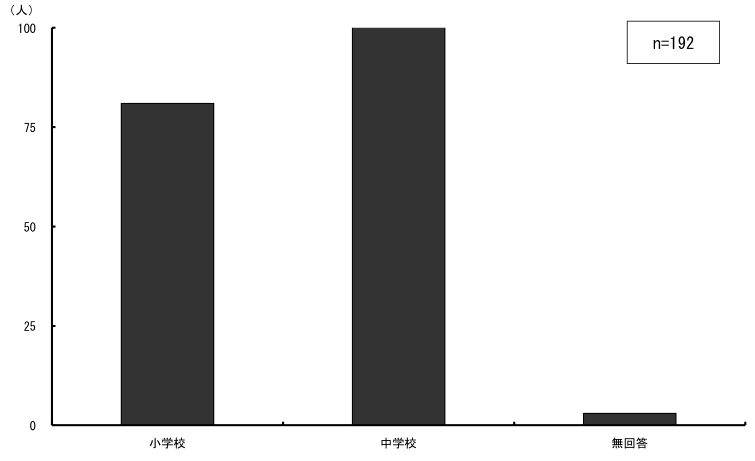

表2.2.1 盲学校教員の勤務している学校

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 81 |

42.2 |

| 中学校 | 108 |

56.3 |

| 無回答 | 3 |

1.6 |

| 合計 | 192 |

100 |

拡大教科書を利用している小中学部(小中学校)の児童生徒の担任を対象に、拡大教科書の選定・指導等の実態を、郵送方式のアンケート調査により調べた。質問した内容は、拡大教科書の選定方法、指導上困っていること、他の専門家から受けている支援、拡大教科書以外の配慮、白黒反転の有効性等であった。本調査の調査票を資料5 盲学校教員を対象とした拡大教科書の選定・指導等の実態調査 調査票として、添付した。

小学部(小学校)の教員81人、中学部(中学校)の教員108人から有効回答が得られた。以下、主な結果を記す。

盲学校教員の勤務している学校を表2.2.1、図2.2.1に示した。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 小学校 | 81 |

42.2 |

| 中学校 | 108 |

56.3 |

| 無回答 | 3 |

1.6 |

| 合計 | 192 |

100 |

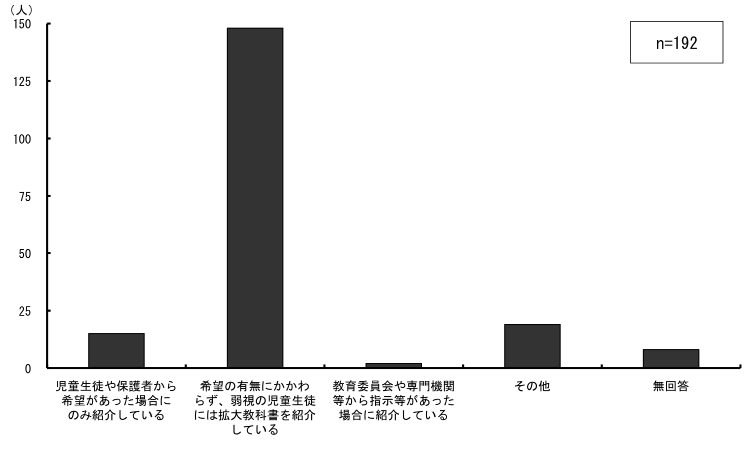

「拡大教科書を紹介する際の方針を教えてください」という質問に対する回答を表2.2.2、図2.2.2に示した。表2.2.2、図2.2.2より、小学部(小学校)・中学部(中学校)の教員の8割(77.1%)が希望の有無にかかわらず、弱視の児童生徒には拡大教科書を紹介していると回答している事が明らかになった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 児童生徒や保護者から希望があった場合にのみ紹介している | 15 |

7.8 |

| 希望の有無にかかわらず、弱視の児童生徒には拡大教科書を紹介している | 148 |

77.1 |

| 教育委員会や専門機関等から指示等があった場合に紹介している | 2 |

1.0 |

| その他 | 19 |

9.9 |

| 無回答 | 8 |

4.2 |

| 合計 | 192 |

100 |

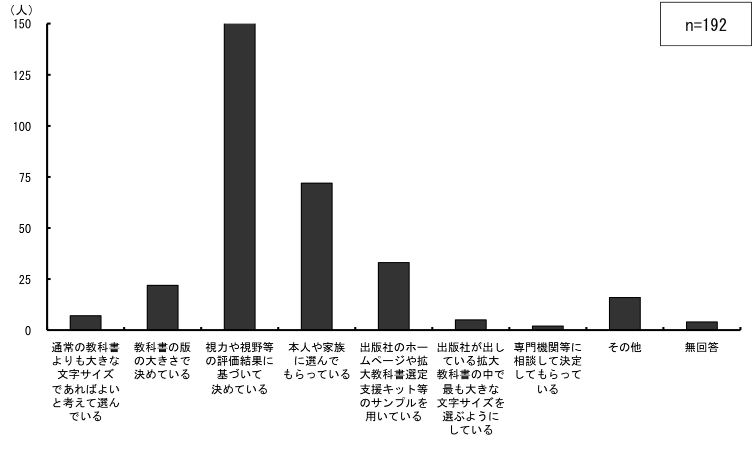

「文字サイズ等の選定方法を教えてください」という質問に対する回答を表2.2.3、図2.2.3に示した。ただし、本質問項目に関しては複数回答を認めていた。表2.2.3、図2.2.3より、視力や視野等の評価結果に基づいて決めている(79.7%)が8割ほどであり、次いで本人や家族に選んでもらっている(37.5%)が3割〜4割ほどで、出版社のホームページや拡大教科書選定支援キット等のサンプルを用いている(17.2%)や教科書の版の大きさで決めている(11.5%)といった、拡大教科書を使用する際の使いやすさを考えた選定はあまりされていないことが明らかとなった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常の教科書よりも大きな文字サイズであればよいと考えて選んでいる | 7 |

3.6 |

| 教科書の版の大きさで決めている | 22 |

11.5 |

| 視力や視野等の評価結果に基づいて決めている | 153 |

79.7 |

| 本人や家族に選んでもらっている | 72 |

37.5 |

| 出版社のホームページや拡大教科書選定支援キット等のサンプルを用いている | 33 |

17.2 |

| 出版社が出している拡大教科書の中で最も大きな文字サイズを選ぶようにしている | 5 |

2.6 |

| 専門機関等に相談して決定してもらっている | 2 |

1.0 |

| その他 | 16 |

8.3 |

| 無回答 | 4 |

2.1 |

| 合計 | 192 |

100 |

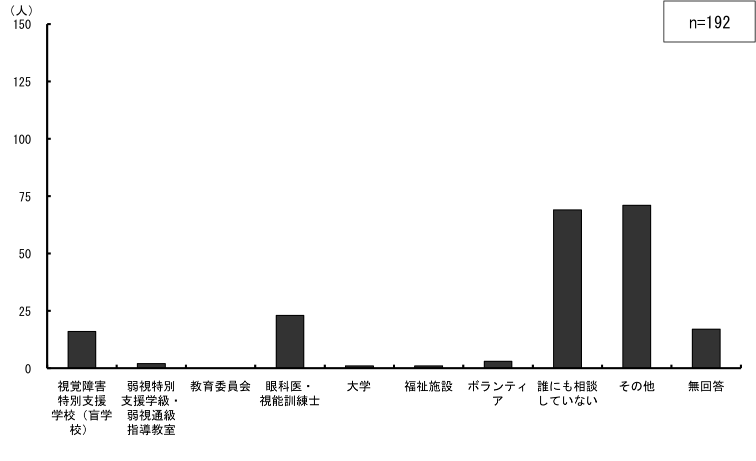

「文字サイズ等を選定する際に、専門機関等に相談していますか?」という質問に対する回答を表2.2.4、図2.2.4に示した。表2.2.4、図2.2.4より、文字サイズ等を選定する際、専門機関等に相談している教員は少なく、誰にも相談していない(35.9%)が4割ほどで最も多く、専門機関等に相談している教員は全体の2割程度(23.9%)しかいないことが分かった。また、相談をする相手としては、眼科医・視能訓練士(12.0%)が最も多く、次いで視覚障害特別支援学校(盲学校)(8.3%)となっていた。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 視覚障害特別支援学校(盲学校) | 16 |

8.3 |

| 弱視特別支援学級・弱視通級指導教室 | 2 |

1.0 |

| 教育委員会 | 0 |

0.0 |

| 眼科医・視能訓練士 | 23 |

12.0 |

| 大学 | 1 |

0.5 |

| 福祉施設 | 1 |

0.5 |

| ボランティア | 3 |

1.6 |

| 誰にも相談していない | 69 |

35.9 |

| その他 | 71 |

37.0 |

| 無回答 | 17 |

8.9 |

| 合計 | 192 |

100 |

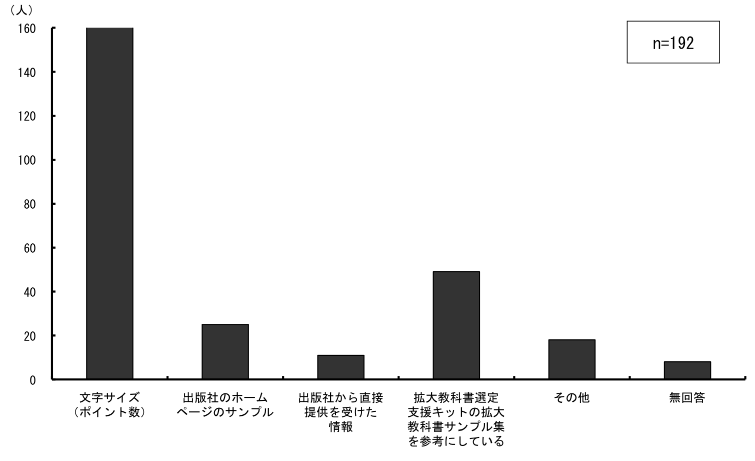

教科書発行者の拡大教科書選択のポイントに関する「教科書発行者の拡大教科書を使用している場合、文字サイズ等を選ぶ際に、何を参考にしていますか?」という質問に対する回答を表2.2.5、図2.2.5に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.5、図2.2.5より、教員が文字サイズ等を選ぶ際に参考とするのは、文字サイズ(ポイント数)(84.9%)が9割程度で最も多く、次いで拡大教科書選定支援キットの拡大教科書サンプル集を参考にしている(25.5%)が2割ほど、出版社のホームページのサンプル(13.0%)が1割程度であった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 文字サイズ(ポイント数) | 163 |

84.9 |

| 出版社のホームページのサンプル | 25 |

13.0 |

| 出版社から直接提供を受けた情報 | 11 |

5.7 |

| 拡大教科書選定支援キットの拡大教科書サンプル集を参考にしている | 49 |

25.5 |

| その他 | 18 |

9.4 |

| 無回答 | 8 |

4.2 |

| 合計 | 192 |

100 |

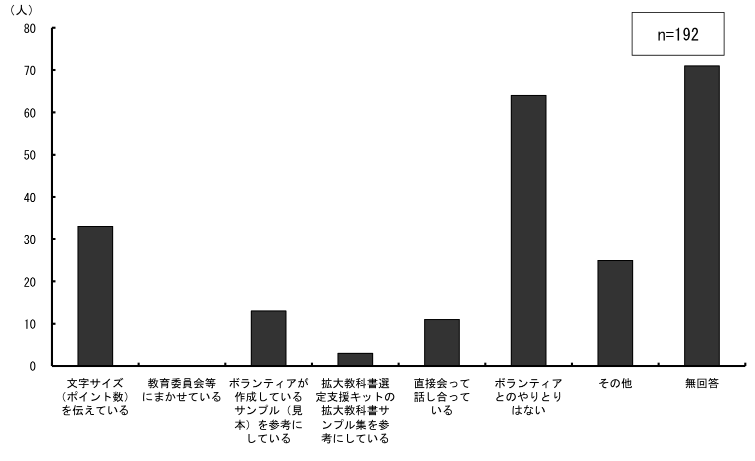

ボランティアの拡大教科書選択のポイントに関する「ボランティア作成の拡大教科書を使用している場合、文字サイズ等を選ぶ際に、ボランティアとどのようなやり取りをしていますか?」という質問に対する回答を表2.2.6、図2.2.6に示した。無回答を除くと121件中、64件、つまり半数はやり取りをしていないと回答している。無回答を除いてみると、やり取りをしている場合、文字サイズ(ポイント数)を伝えているが3割ほど(121件中33件)で一番多かった。また、直接会って話し合っているが1割ほど(121件中11件)で少ないことがわかった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 文字サイズ(ポイント数)を伝えている | 33 |

17.2 |

| 教育委員会等にまかせている | 0 |

0.0 |

| ボランティアが作成しているサンプル(見本)を参考にしている | 13 |

6.8 |

| 拡大教科書選定支援キットの拡大教科書サンプル集を参考にしている | 3 |

1.6 |

| 直接会って話し合っている | 11 |

5.7 |

| ボランティアとのやりとりはない | 64 |

33.3 |

| その他 | 25 |

13.0 |

| 無回答 | 71 |

37.0 |

| 合計 | 192 |

100 |

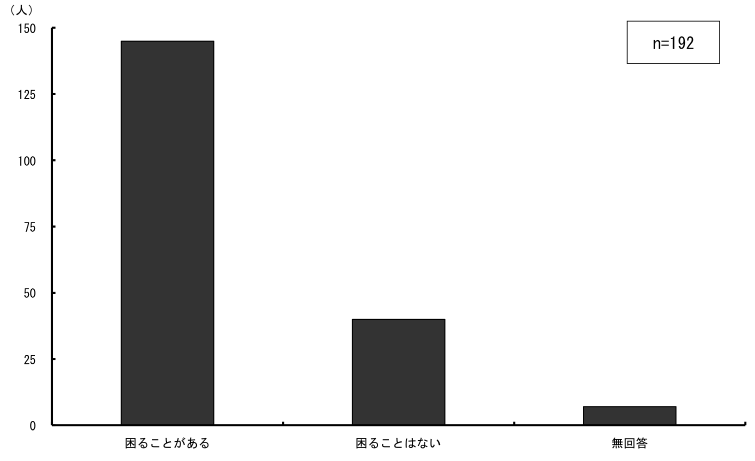

拡大教科書を使用する児童生徒の指導の困難さに関する「拡大教科書を使用する弱視児童生徒を指導する際に困ることはありますか?」という質問に対する回答を表2.2.7、図2.2.7に示した。表2.2.7、図2.2.7より、拡大教科書を使用する弱視児童生徒を指導する際に困ったことがある(75.5%)がほぼ8割と、多くの教員が指導の際に困っている事が明らかとなった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 困ることがある | 145 |

75.5 |

| 困ることはない | 40 |

20.8 |

| 無回答 | 7 |

3.6 |

| 合計 | 192 |

100 |

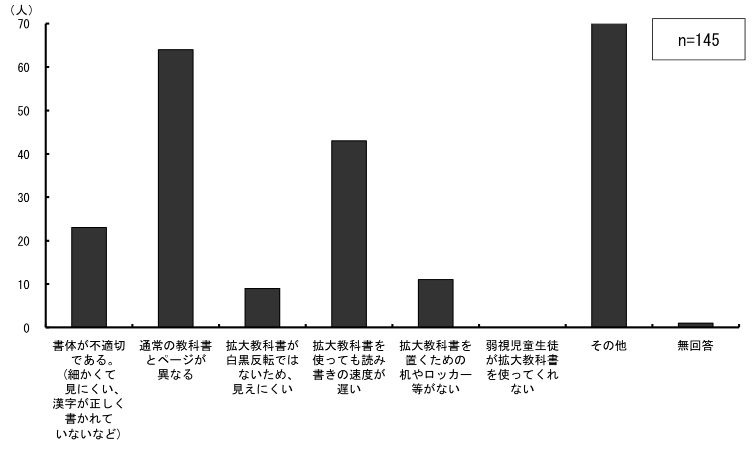

「拡大教科書を使用する児童生徒の指導で困ることがある」と回答した教員に対して困る理由を表2.2.8、図2.2.8に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.8、図2.2.8より、教員が指導上困る理由としては、通常の教科書とページが異なる(44.1%)が4割ほど、拡大教科書を使っても読み書きの速度が遅い(29.7%)が3割ほどであった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 書体が不適切である。(細かくて見にくい、漢字が正しく書かれていないなど) | 23 |

15.9 |

| 通常の教科書とページが異なる | 64 |

44.1 |

| 拡大教科書が白黒反転ではないため、見えにくい | 9 |

6.2 |

| 拡大教科書を使っても読み書きの速度が遅い | 43 |

29.7 |

| 拡大教科書を置くための机やロッカー等がない | 11 |

7.6 |

| 弱視児童生徒が拡大教科書を使ってくれない | 0 |

0.0 |

| その他 | 73 |

50.3 |

| 無回答 | 1 |

0.7 |

| 合計 | 145 |

100 |

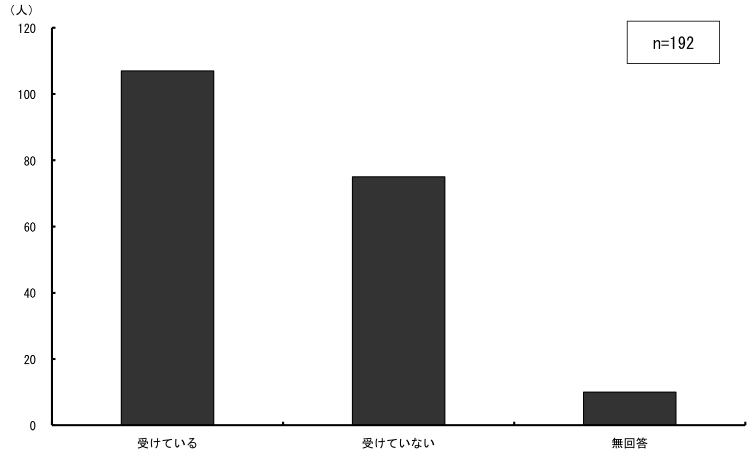

専門からの支援に関する「拡大教科書の選定や弱視児童生徒の指導等に関して専門家等からの支援を受けていますか?」という質問に対する回答を表2.2.9、図2.2.9に示した。表2.2.9、図2.2.9より、拡大教科書の選定や弱視児童生徒の指導等に関して専門家等の支援を受けている(55.7%)教員が6割程度、受けていない(39.1%)教員が4割程度であることが明らかになった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 受けている | 107 |

55.7 |

| 受けていない | 75 |

39.1 |

| 無回答 | 10 |

5.2 |

| 合計 | 192 |

100 |

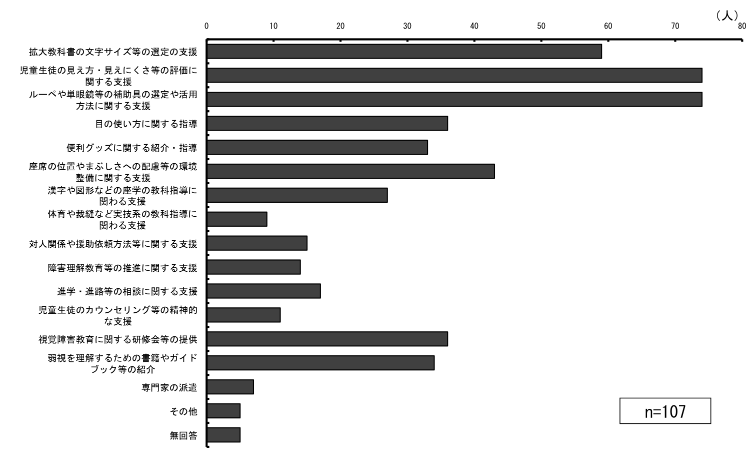

拡大教科書の選定や弱視児童生徒の指導等に関して専門家等からの支援を受けていると回答した教員が受けている支援内容を表2.2.10、図2.2.10に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.10、図2.2.10より、専門家等から受けている支援の内容については、多岐にわたるが、その中でも児童生徒の見え方・見えにくさ等の評価に関する支援(69.2%)やルーペや単眼鏡等の補助具の選定や活用方法に関する支援(69.2%)が7割ほどと多く、拡大教科書の文字サイズ等の選定の支援(55.1%)が5割、座席の位置や眩しさへの配慮等の環境整備に関する支援(40.2%)が4割となっていた。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 拡大教科書の文字サイズ等の選定の支援 | 59 |

55.1 |

| 児童生徒の見え方・見えにくさ等の評価に関する支援 | 74 |

69.2 |

| ルーペや単眼鏡等の補助具の選定や活用方法に関する支援 | 74 |

69.2 |

| 目の使い方に関する指導 | 36 |

33.6 |

| 便利グッズに関する紹介・指導 | 33 |

30.8 |

| 座席の位置やまぶしさへの配慮等の環境整備に関する支援 | 43 |

40.2 |

| 漢字や図形などの座学の教科指導に関わる支援 | 27 |

25.2 |

| 体育や裁縫など実技系の教科指導に関わる支援 | 9 |

8.4 |

| 対人関係や援助依頼方法等に関する支援 | 15 |

14.0 |

| 障害理解教育等の推進に関する支援 | 14 |

13.1 |

| 進学・進路等の相談に関する支援 | 17 |

15.9 |

| 児童生徒のカウンセリング等の精神的な支援 | 11 |

10.3 |

| 視覚障害教育に関する研修会等の提供 | 36 |

33.6 |

| 弱視を理解するための書籍やガイドブック等の紹介 | 34 |

31.8 |

| 専門家の派遣 | 7 |

6.5 |

| その他 | 5 |

4.7 |

| 無回答 |

5 |

4.7 |

| 合計 | 107 |

100 |

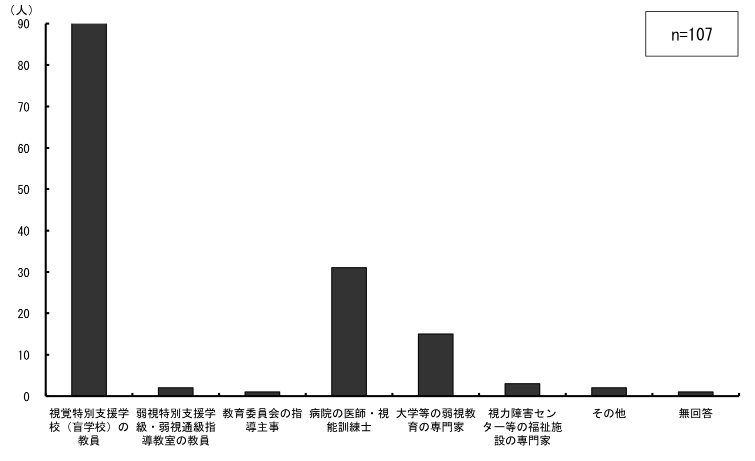

どのような専門家に支援を受けたかを表2.2.11、図2.2.11に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.11、図2.2.11より、教員が支援を受けた専門家は、視覚障害特別支援学校(盲学校)の教員(86.9%)が8割と最も多く、ついで病院の医師・視能訓練士(29.0%)が3割、大学等の弱視教育の専門家(14.0%)が1割であった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 視覚特別支援学校(盲学校)の教員 | 93 |

86.9 |

| 弱視特別支援学級・弱視通級指導教室の教員 | 2 |

1.9 |

| 教育委員会の指導主事 | 1 |

0.9 |

| 病院の医師・視能訓練士 | 31 |

29.0 |

| 大学等の弱視教育の専門家 | 15 |

14.0 |

| 視力障害センター等の福祉施設の専門家 | 3 |

2.8 |

| その他 | 2 |

1.9 |

| 無回答 | 1 |

0.9 |

| 合計 | 107 |

100 |

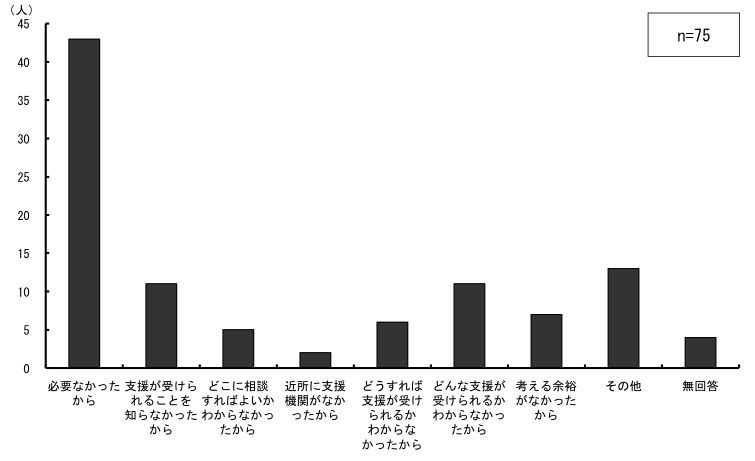

拡大教科書の選定や弱視児童生徒の指導等に関して専門家等からの支援を受けていないと回答した教員の支援を受けていない理由を表2.2.12、図2.2.12に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.12、図2.2.12より、教員が専門家等から指導を受けない理由は、必要なかったから(57.3%)が6割と最も多く、支援が受けられることを知らなかったから(14.7%)やどんな支援が受けられるかわからなかったから(14.7%)が1割程度で、支援が受けられることを知らなかった、支援の受け方がわからなかった(どこに相談すればよいか、近所に支援機関がない、どうすれば支援を受けられるか、どんな支援が受けられるか)という回答が合わせて5割(46.8%)で、支援の存在や支援の内容、方法の周知がなされていなかった事が大きな理由である可能性が示唆された。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 必要なかったから | 43 |

57.3 |

| 支援が受けられることを知らなかったから | 11 |

14.7 |

| どこに相談すればよいかわからなかったから | 5 |

6.7 |

| 近所に支援機関がなかったから | 2 |

2.7 |

| どうすれば支援が受けられるかわからなかったから | 6 |

8.0 |

| どんな支援が受けられるかわからなかったから | 11 |

14.7 |

| 考える余裕がなかったから | 7 |

9.3 |

| その他 | 13 |

17.3 |

| 無回答 | 4 |

5.3 |

| 合計 | 75 |

100 |

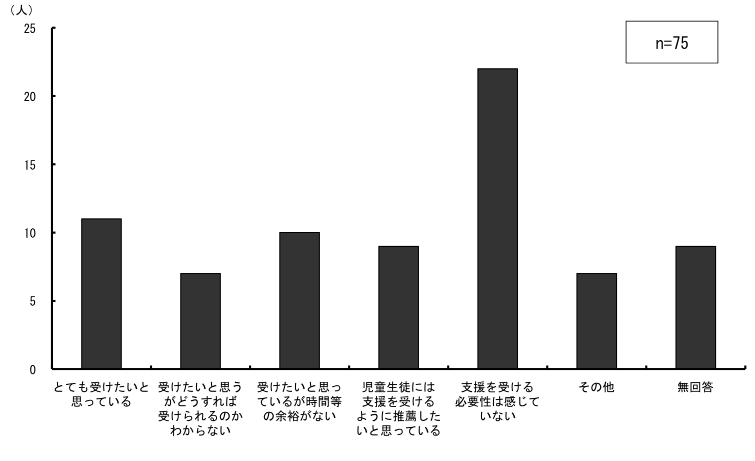

「今後、チャンスがあれば専門家からの支援を受けたいと思いますか?」という質問に対する結果を表2.2.13、図2.2.13に示した。表2.2.13、図2.2.13より、今後支援を受けたいと思っている(とても受けたいと思っている・受けたいと思うがどうすれば受けられるのかわからない・受けたいと思っているが時間等に余裕がない)教員が合わせて4割近く(37.3%)であり、それに対して支援を受ける必要性は感じていない(29.3%)教員が約3割であった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| とても受けたいと思っている | 11 |

14.7 |

| 受けたいと思うがどうすれば受けられるのかわからない | 7 |

9.3 |

| 受けたいと思っているが時間等の余裕がない | 10 |

13.3 |

| 児童生徒には支援を受けるように推薦したいと思っている | 9 |

12.0 |

| 支援を受ける必要性は感じていない | 22 |

29.3 |

| その他 | 7 |

9.3 |

| 無回答 | 9 |

12.0 |

| 合計 | 75 |

100 |

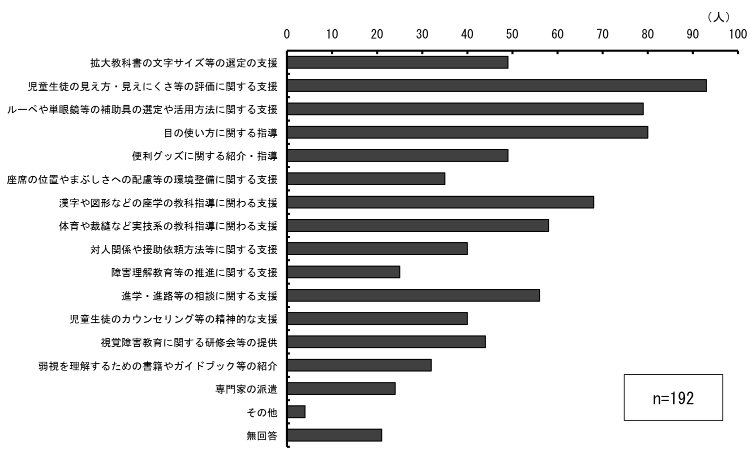

専門家から受けたい支援の内容に関する「今後、専門家から受けたいと思う支援内容についてお教えください」という質問に対する回答を表2.2.14、図2.2.14に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.14、図2.2.14より、教員が今後専門家から受けたいと思う支援内容は、多岐にわたるが、児童生徒の見え方・見えにくさ等の評価に関する支援(48.4%)が5割、ルーペや単眼鏡等の補助具の選定や活用方法に関する支援(41.1%)が4割ほどと多く、教員が専門家から支援を受けた内容とほぼ同様の傾向が見られた。他にも、目の使い方に関する指導(41.7%)が4割、漢字や図形などの座学の教科指導に関わる支援(35.4%)や体育や裁縫などの実技系の教科指導に関わる支援(30.2%)、進学・進路等の相談に関する支援(29.2%)が3割と多く見られた。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 拡大教科書の文字サイズ等の選定の支援 | 49 |

25.5 |

| 児童生徒の見え方・見えにくさ等の評価に関する支援 | 93 |

48.4 |

| ルーペや単眼鏡等の補助具の選定や活用方法に関する支援 | 79 |

41.1 |

| 目の使い方に関する指導 | 80 |

41.7 |

| 便利グッズに関する紹介・指導 | 49 |

25.5 |

| 座席の位置やまぶしさへの配慮等の環境整備に関する支援 | 35 |

18.2 |

| 漢字や図形などの座学の教科指導に関わる支援 | 68 |

35.4 |

| 体育や裁縫など実技系の教科指導に関わる支援 | 58 |

30.2 |

| 対人関係や援助依頼方法等に関する支援 | 40 |

20.8 |

| 障害理解教育等の推進に関する支援 | 25 |

13.0 |

| 進学・進路等の相談に関する支援 | 56 |

29.2 |

| 児童生徒のカウンセリング等の精神的な支援 | 40 |

20.8 |

| 視覚障害教育に関する研修会等の提供 | 44 |

22.9 |

| 弱視を理解するための書籍やガイドブック等の紹介 | 32 |

16.7 |

| 専門家の派遣 | 24 |

12.5 |

| その他 | 4 |

2.1 |

| 無回答 | 21 |

10.9 |

| 合計 | 192 |

100 |

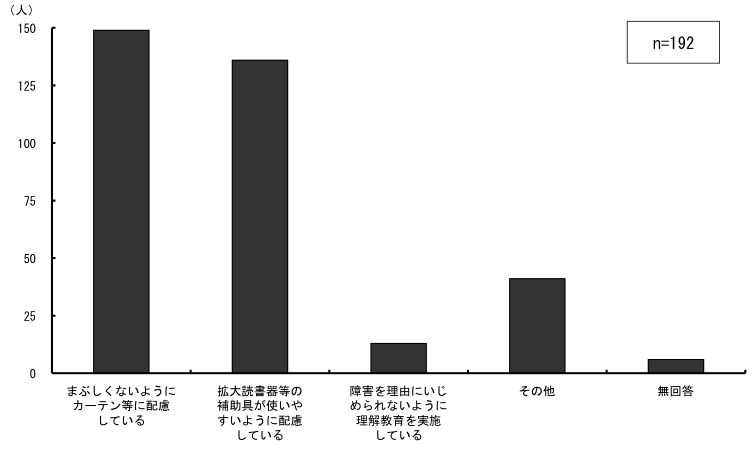

拡大教科書以外の配慮に関する「拡大教科書以外で弱視児童生徒に配慮していることがあればお教えください」という質問に対する回答を表2.2.15、図2.2.15に示した。ただし、本質問項目に関しては、複数回答を認めていた。表2.2.15、図2.2.15より、教員が弱視児童生徒に配慮していることは、まぶしくないようにカーテン等に配慮している(77.6%)が8割ほど、拡大読書器等の補助具が使いやすいように配慮している(70.8%)が7割ほどで、ほとんどの教員がこの項目に関して配慮していることが明らかとなった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| まぶしくないようにカーテン等に配慮している | 149 |

77.6 |

| 拡大読書器等の補助具が使いやすいように配慮している | 136 |

70.8 |

| 障害を理由にいじめられないように理解教育を実施している | 13 |

6.8 |

| その他 | 41 |

21.4 |

| 無回答 | 6 |

3.1 |

| 合計 | 192 |

100 |

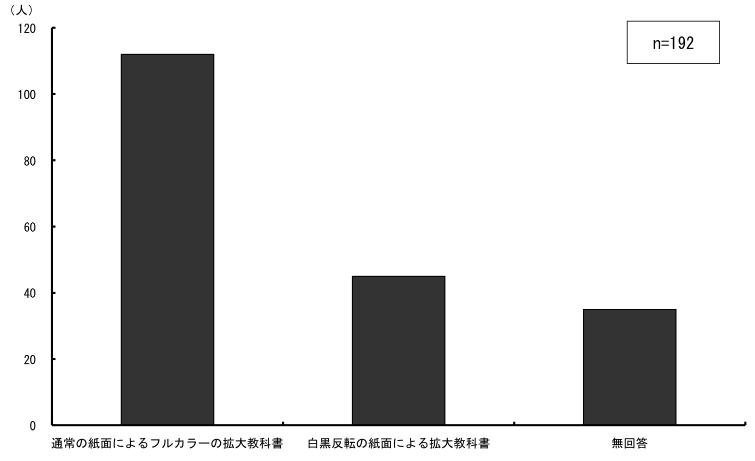

白黒反転の有効性に関する「拡大教科書を使用する時に、通常の紙面と白黒反転の紙面のどちらを使用させたいですか?」という質問に対する回答を表2.2.16、図2.2.16に示した。表2.2.16、図2.2.16より、教員は通常の紙面によるフルカラーの拡大教科書(58.3%)が6割ほどで、白黒反転の紙面による拡大教科書(23.4%)が3割ほどであり、通常の紙面を使用させたいという教員の方が多かった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 通常の紙面によるフルカラーの拡大教科書 | 112 |

58.3 |

| 白黒反転の紙面による拡大教科書 | 45 |

23.4 |

| 無回答 | 35 |

18.2 |

| 合計 | 192 |

100 |

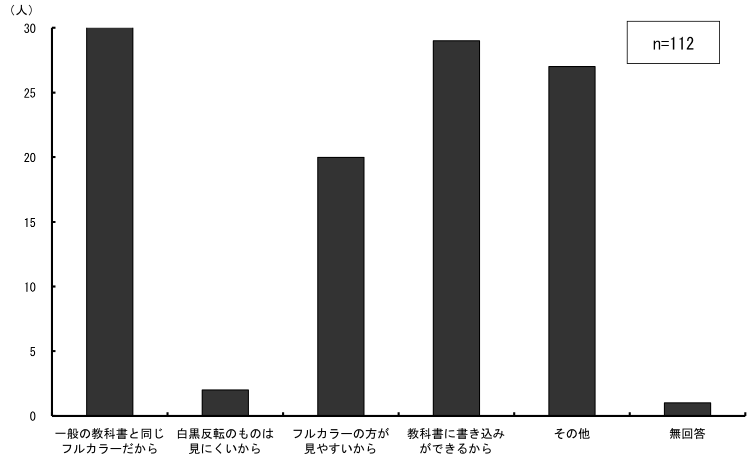

「拡大教科書を使用する時に、通常の紙面と白黒反転の紙面のどちらを使用させたいですか?」という質問に対して通常の紙面を使用させたいと回答した教員の理由を表2.2.17、図2.2.17に示した。表2.2.17、図2.2.17より、通常の紙面を使用させたいと思う理由としては、教科書に書き込みができるから(25.9%)や一般の教科書と同じフルカラーだから(25.9%)が3割と、見やすさ以外の利便性を優先する理由が多く、フルカラーの方が見やすい(フルカラーの方が見やすいから・白黒反転のものは見にくいから)という理由は合わせて2割ほどであった(19.7%)。

回答者数 |

比率(%) |

|

| 一般の教科書と同じフルカラーだから | 33 |

29.5 |

| 白黒反転のものは見にくいから | 2 |

1.8 |

| フルカラーの方が見やすいから | 20 |

17.9 |

| 教科書に書き込みができるから | 29 |

25.9 |

| その他 | 27 |

24.1 |

| 無回答 | 1 |

0.9 |

| 合計 | 112 |

100 |

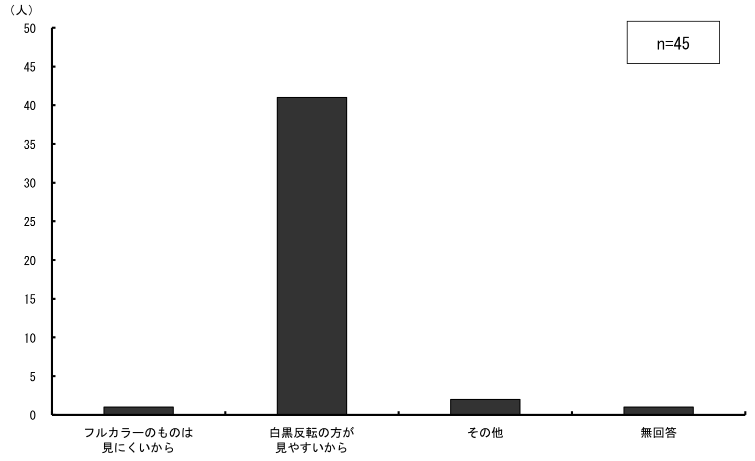

「拡大教科書を使用する時に、通常の紙面と白黒反転の紙面のどちらを使用させたいですか?」という質問に対して、白黒反転の紙面を使用させたいと回答した教員の理由を表2.2.18、図2.2.18に示した。表2.2.18、図2.2.18より、白黒反転の紙面を使用させたい理由としては、白黒反転の方が見やすい(白黒反転の方が見やすいから・フルカラーのものは見にくいから)という理由が合わせて9割で(93.3%)で、何よりも見やすさを優先する理由であることが明らかとなった。

回答者数 |

比率(%) |

|

| フルカラーのものは見にくいから | 1 |

2.2 |

| 白黒反転の方が見やすいから | 41 |

91.1 |

| その他 | 2 |

4.4 |

| 無回答 | 1 |

2.2 |

| 合計 | 45 |

100 |