4.1 目的

本研究の目的は、高等学校段階における弱視生徒用拡大教科書の在り方を明ら

かにするための基礎データを収集することである。小学校、中学校段階における拡大教科書に関しては、国立特別支援教育総合研究所等の研究成果に基づき、標

準規格が作成されている。しかし、弱視の高校生(以下、弱視生徒)に関しては、1)視機能等、特に読書能力に関する基礎データが十分でない、2)卒業後の

進路等を考慮した教育目標を設定しなければならないという発達課題がある、3)義務教育ではないため経費等の社会的な要因を考慮しなければならない等の課

題がある。本研究では、最も教育的配慮を必要としている盲学校に在籍している弱視生徒に対象を絞り、視機能や拡大教科書に関するニーズ等のアンケート調査

を実施した。

4.2 方法

視覚特別支援学校(盲学校)の高等部に在籍している生徒を対象にアンケート方式

の実態調査を実施した。アンケートでは、a)眼疾患や視機能等のプロフィール、b)小・中学校段階での拡大教科書や補助具の利用状況、c)高等学校段階で

の拡大教科書や補助具の利用状況、d)理想的な教科書のあり方に関する要望等を調査した(調査用紙は巻末に掲載)。調査用紙は盲学校に送付し、各盲学校に

在籍している弱視生徒に配布していただいた。調査用紙は、高等部があり、弱視の生徒が在籍している盲学校51校に2009年11月2日に送付した。なお、

本研究は「慶應義塾総合研究推進機構研究倫理委員会」で承認を受けた上で実施した。

4.3 結果

-

4.3.1 回収率

高等部があり、弱視生徒が在籍している51校の盲学校すべて(回収率:100%)から272件の回答が得られた。 -

4.3.2 対象者の属性

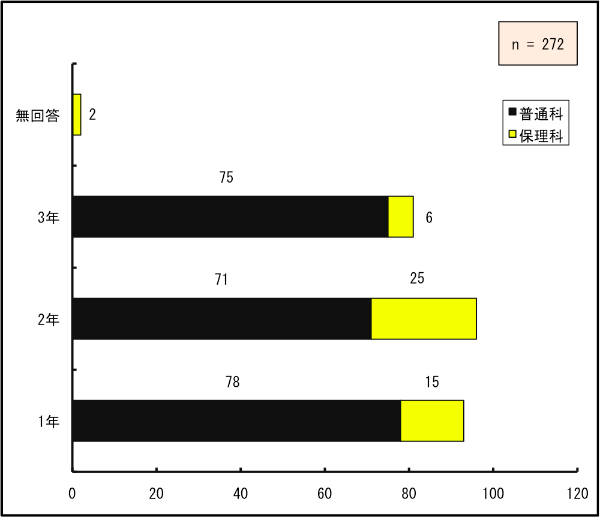

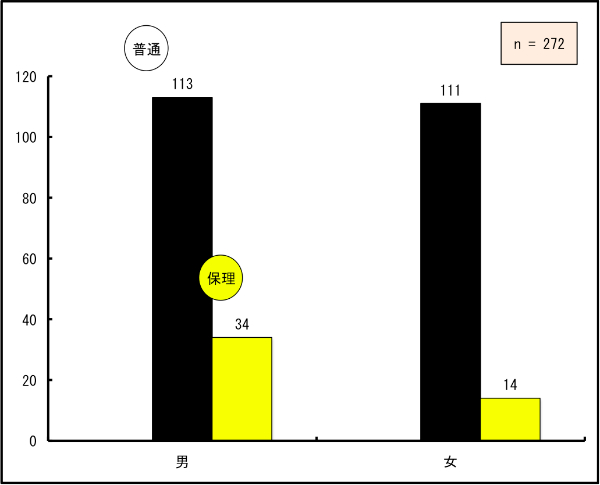

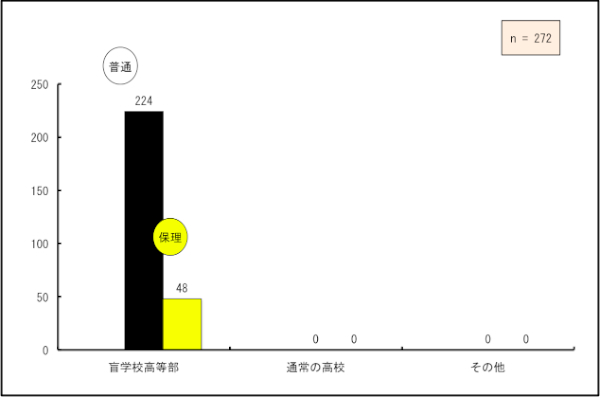

図4.1、図4.2に対象者の学年と性別を示した。普通科の生徒が224人、本科保健理療科の生徒が48人で、学年はほぼ均等に分布していた。男女の割

合もほぼ均等であった。 -

4.3.3 視力と眼疾患、読書の際に主に使っている眼

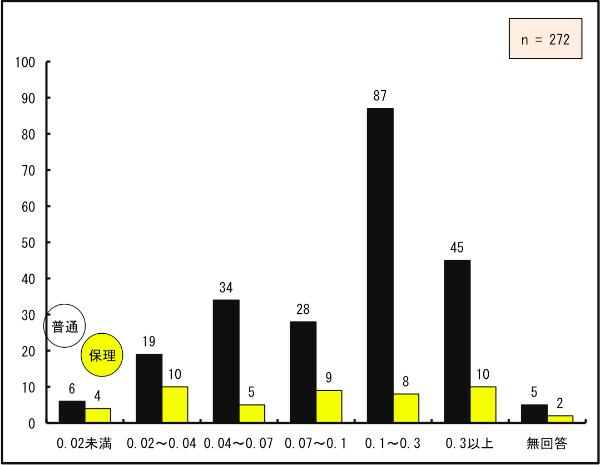

図4.3に視力(矯正)の分布を示した。図より、0.1〜0.3の視力の生徒が95人と最も多く、続いて0.3以上が55人であった。割合としては、比

較的視力の高い生徒が多いことがわかる。 -

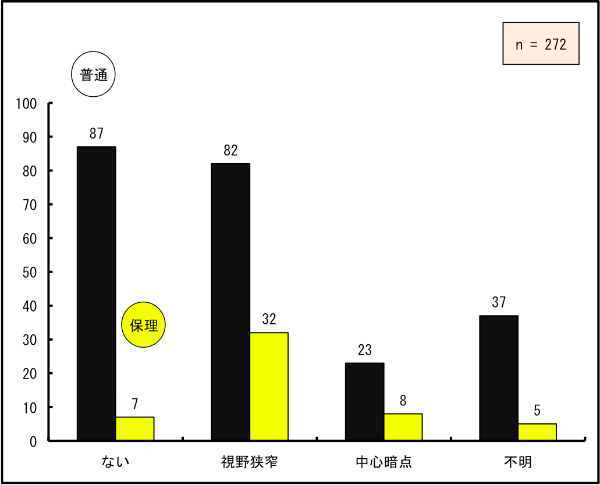

4.3.4 視野障害の有無、視力、視野障害で日常的に困難に感じていること

図4.5に視野障害の有無と種類を示した。視野に障害がない生徒は94人、障害のある生徒は145人で、半数以上の弱視生徒が視野障害を有していること

がわかった。視野障害の内容としては、視野狭窄が114人と多く、中心暗点がある生徒は31人であった。先行研究では、ルーペよりも拡大教科書の恩恵を最

も受けることができるのは、中心暗点があるケースとされている。そのため、中心暗点があると報告した31人は、拡大教科書の必要を最も感じている可能性が

高いことが示唆される。 -

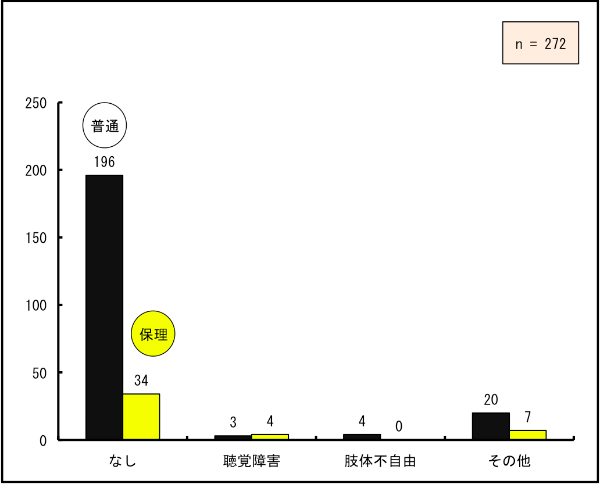

4.3.5 視覚以外の障害の有無

図4.7に視覚以外の障害の有無について示した。視覚以外の障害はないと答えた人は230名で、聴覚障害が7人、肢体不自由が4人、その他が27人で

あった。 -

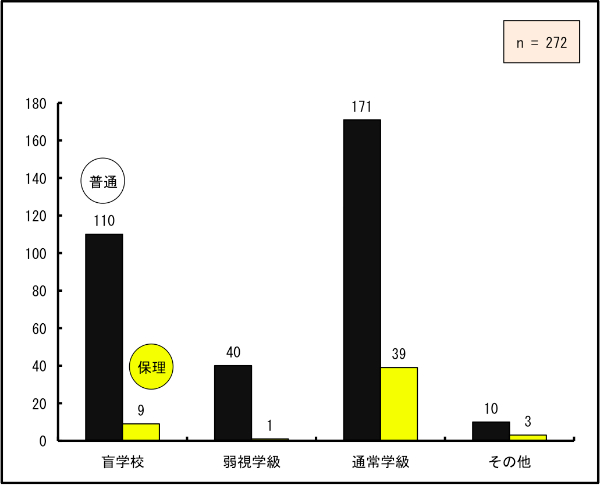

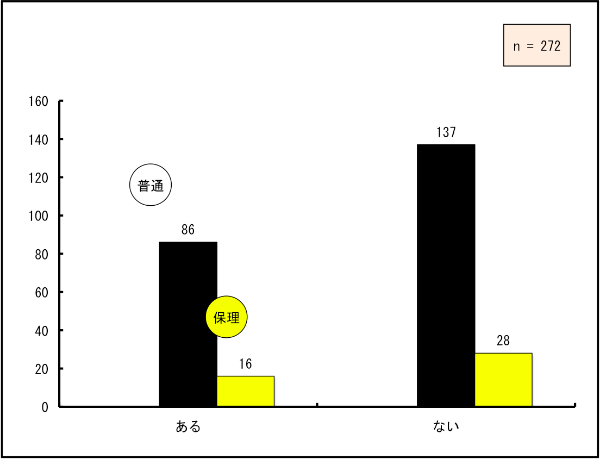

4.3.6 小中学校時代で学んでいた学校、拡大教科書の使用経験

図4.8に小中学校で学んでいた学校の分布を示した。通常学級が210人と最も多く、次に盲学校が119人、弱視学級が41人であった。 -

4.3.7 小中学校時代に使っていた拡大教科書の科目や種類

図4.10に、拡大教科書を使っていた科目の分布を示した。主要5科目の間での差はあまり見られなかった。 -

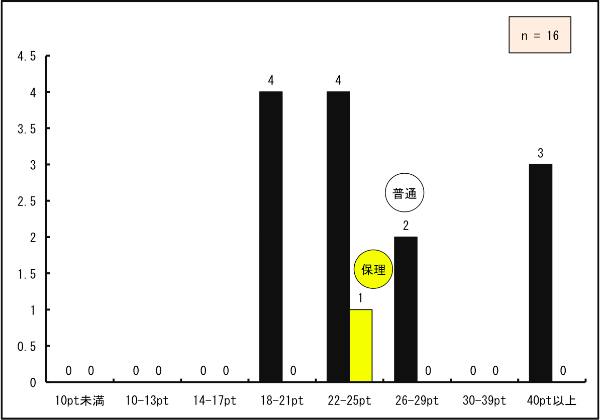

4.3.8 小中学校時代に使用していた拡大教科書の文字サイズ

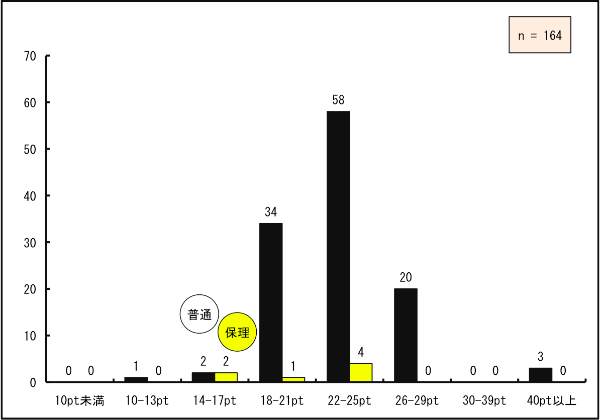

図4.12に小中学校時代に利用していた拡大教科書の文字サイズの分布を示した。図より、22〜25ポイントが62人と最も多く、18〜21ポイントが

35人、26〜29ポイントが20人と続いていた。小中学校の標準規格で推奨されている文字サイズと一致していることがわかった。 -

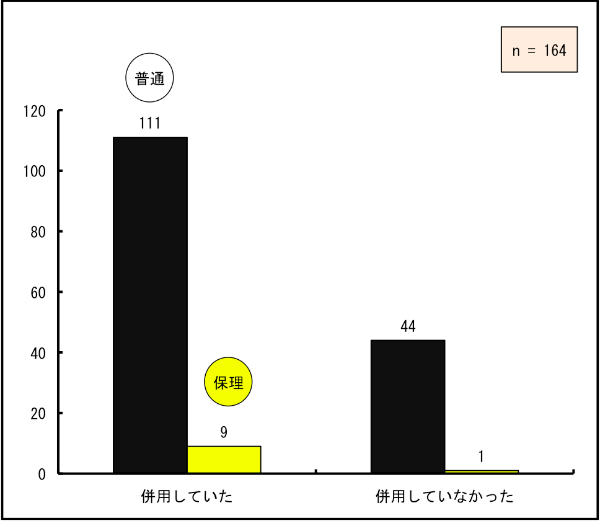

4.3.9 小中学校時代における拡大教科書と補助具の併用

図4.13に、小中学校時代に拡大教科書を利用する際、補助具を併用していたか否かを示した。補助具を併用していたケースは120人(73%)であっ

た。 -

4.3.10 小中学校時代の教科書以外の資料への補助具併用の有無

図4.16に、教科書以外の資料を読む時に補助具を併用していたか否かを示した。補助具を併用していたケースは100人(61%)であった。 -

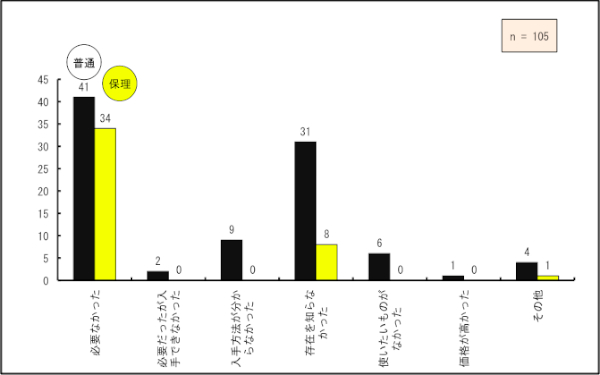

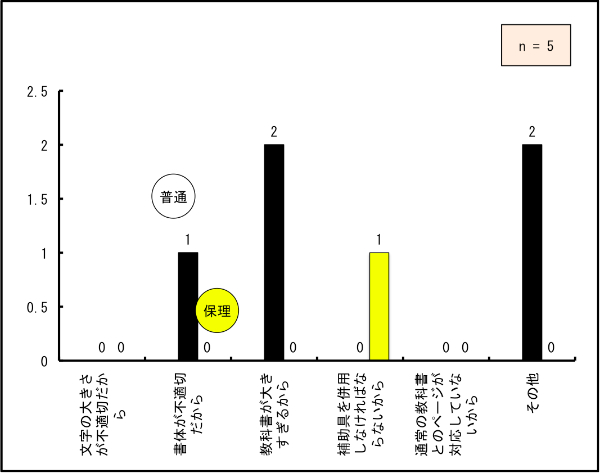

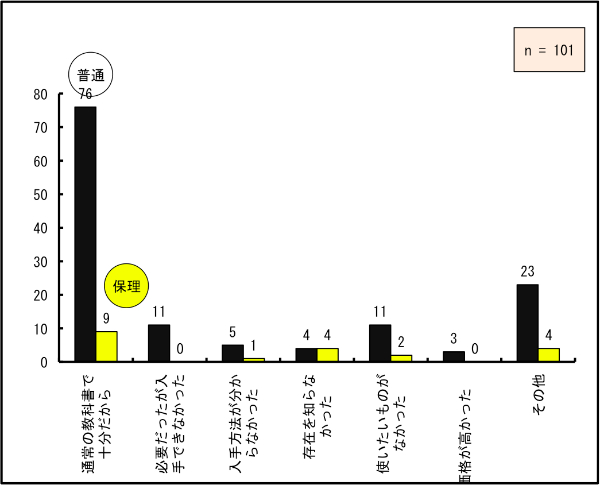

4.3.11 小中学校時代に拡大教科書を使わなかった理由

拡大教科書を使っていなかった生徒105人に、理由を尋ねたところ(図4.17)、「必要なかった」という回答が75人(71%)と最も多く、「存在を

知らなかった」が39人(37%)、「入手方法が分からなかった」が9人と続いた。 -

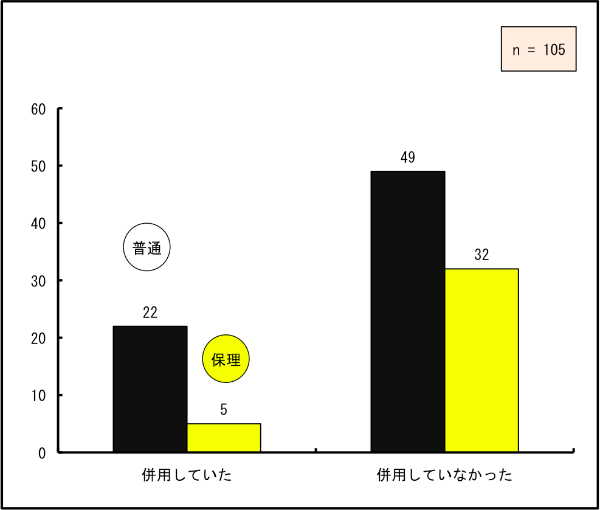

4.3.12 小中学校時代の教科書と補助具の併用

図4.18に、小・中学校時代に拡大教科書を使っていなかった人について、教科書と補助具を併用していたか否かを示した。補助具を併用していたケースは

27人(26%)であった。 -

4.3. 13 現在学んでいる学校・学部について

図4.21に、現在学んでいる学校・学部について示した。盲学校高等部の普通科が224人、保健理療科が48人であった。 -

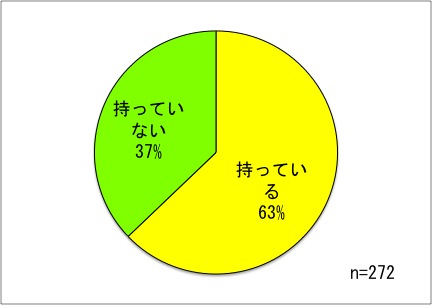

4.3.14 高校段階で保有している教科書の種類

現在、保有している教科書の内訳を図4.22に示す。通常の教科書を持っている生徒が一番多く、249人であった。拡大教科書を持っている生徒は216

人で、その中で171人が文部科学省から配布(給与)された単純拡大教科書を持っていることがわかった(図4.23に示した通り、その割合は63%で

あった)。その他、29人が単純拡大コピー、16人がボランティアによるプライベートサービスの拡大教科書を利用していることがわかった。 -

4.3.15 高校段階で保有している拡大教科書について

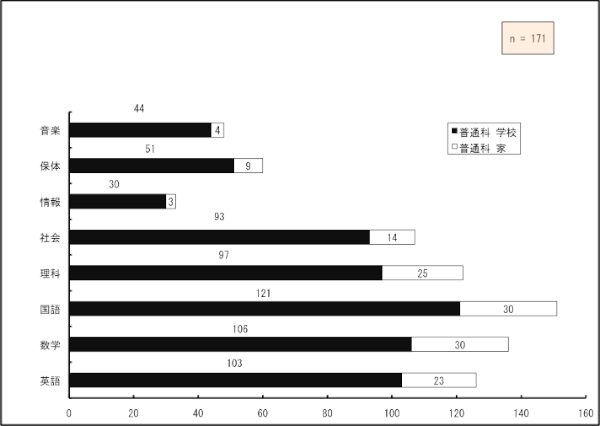

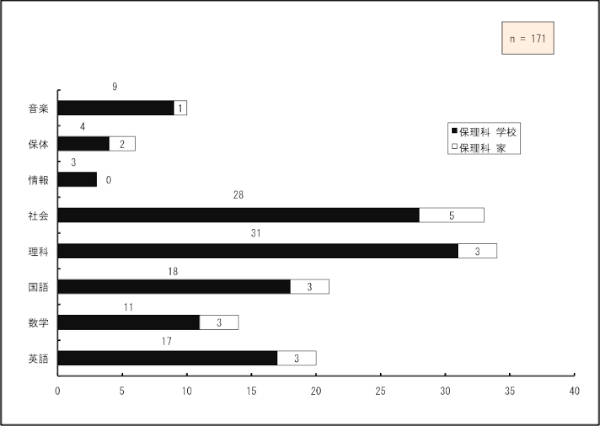

図4.25、4.26に、単純拡大教科書を使って居る場所(学校もしくは家)を普通科、保健理療科に分けて示した。 -

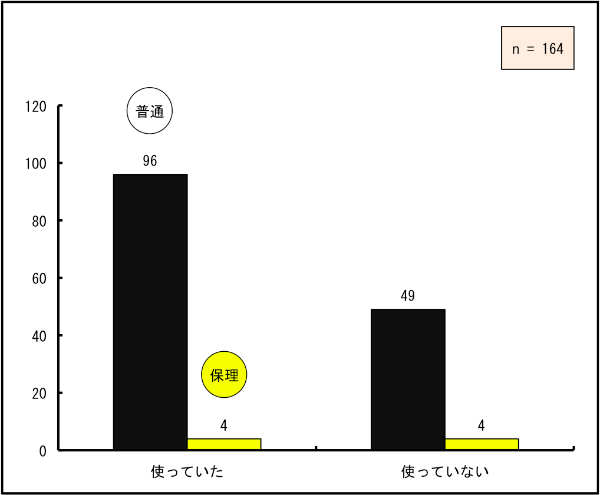

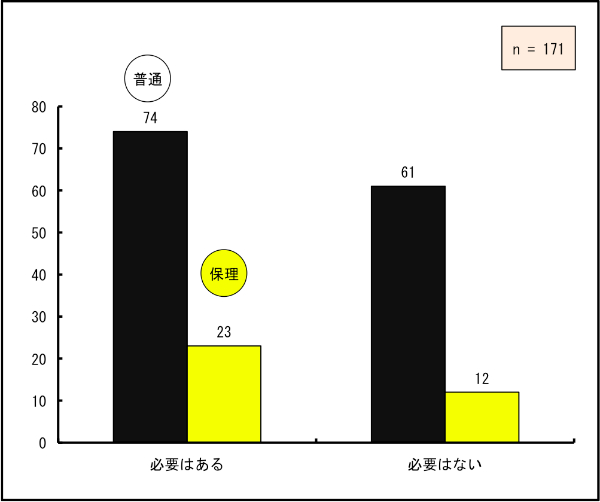

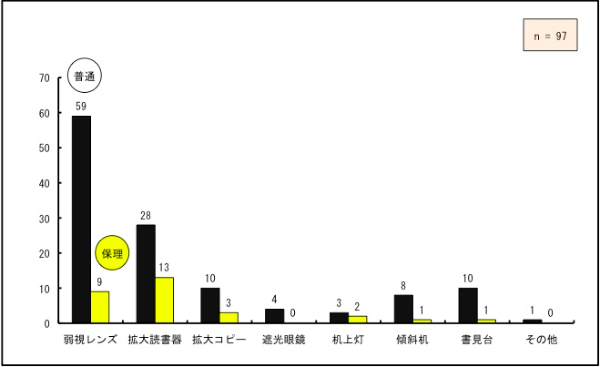

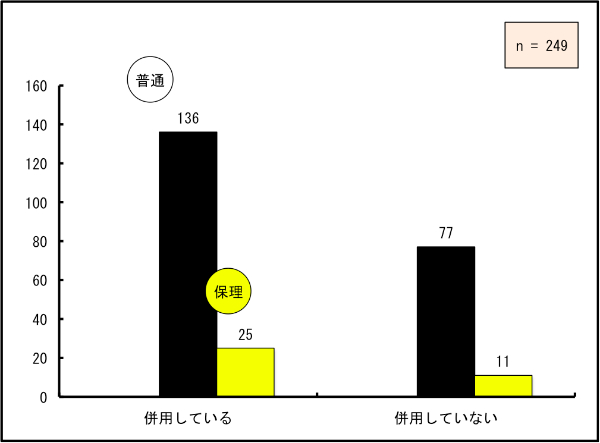

4.3.16 高校段階での拡大教科書と補助具の併用

図4.27に、拡大教科書と補助具を併用する必要があるか否かを示した。必要があると答えた生徒は97人(57%)であった。 -

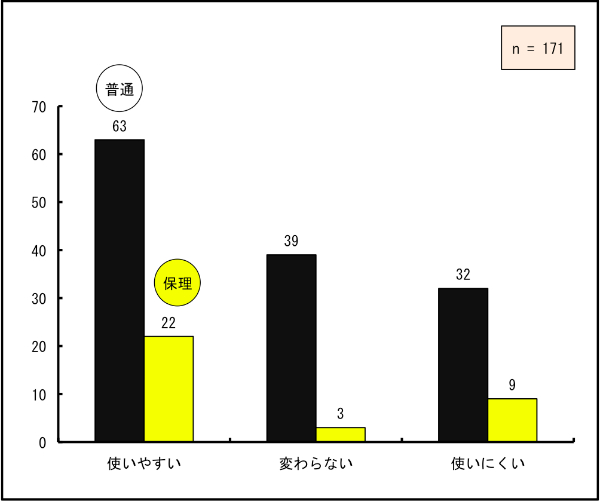

4.3.17 高校段階で保有している拡大教科書の評価

通常の教科書を弱視レンズ等で拡大して読むのに比べると「使いやすい」と答える人が85人(50%)、「変わらない」が42人(25%)、「使いにく

い」が41人(25%)であった(図4.29)。 -

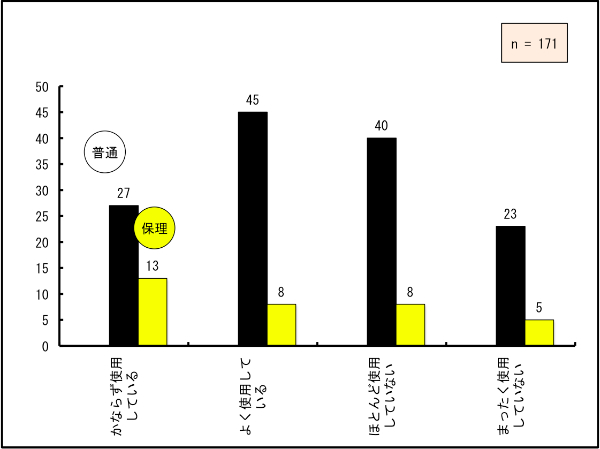

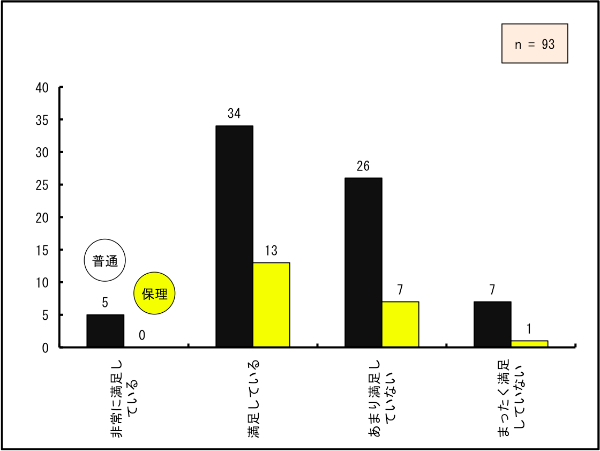

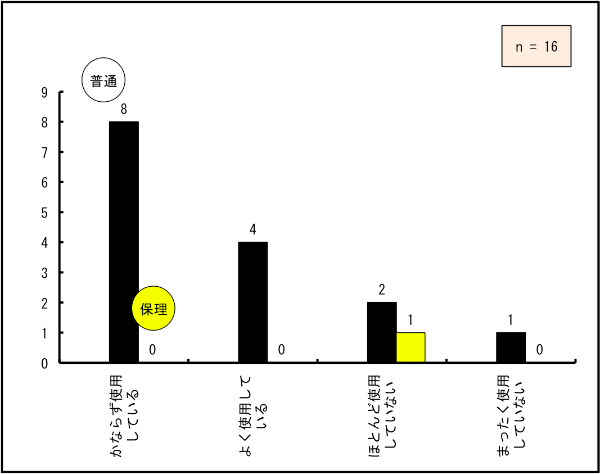

4.3.18 高校段階で給与された単純拡大教科書の使用状況

図4.39に文部科学省から給与された単純拡大教科書の使用状況を示した。図より、必ずもしくはよく使用している生徒は171人中93人(54%)いる

ことがわかった。この結果から、単純拡大であっても有効な生徒がいることがわかった(調査対象全体から見た割合は34.2%)。 -

4.3.19 単純拡大教科書の満足度(高校段階)

単純拡大教科書を使用している93人に対して、満足度を調べた結果を図4.41に示す。「非常に満足している」と「満足している」を合わせると52人

(56%)で、半数を超えていることがわかった。ただし、41人(44%)は満足していないと回答していた。 -

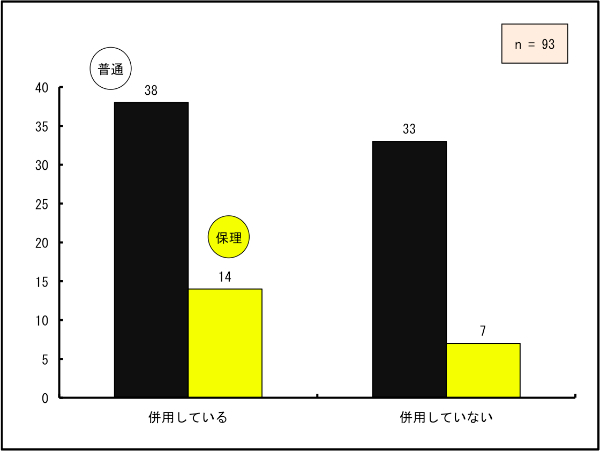

4.3.20 高校段階での単純拡大教科書と補助具の併用の有無

図4.43に、単純拡大教科書を使用している93人の補助具併用の有無を示した。52人(56%)と半数以上が補助具を併用していることがわかった。 -

4.3.21 高校段階で利用しているボランティアが個別に作成した拡大教科書

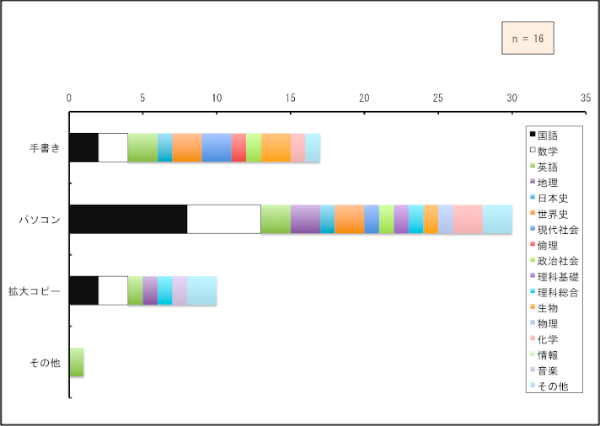

表4.1、図4.46、図4.47はボランティアが個別に作成した拡大教科書がどのようなものか聞いている。普通科はパソコンで作成された拡大教科書が

最も多い。また国語の拡大教科書の作成が多く、その次に数学となっている。保理科は手書きが僅かに多く、教科の種類は差がなかった。 -

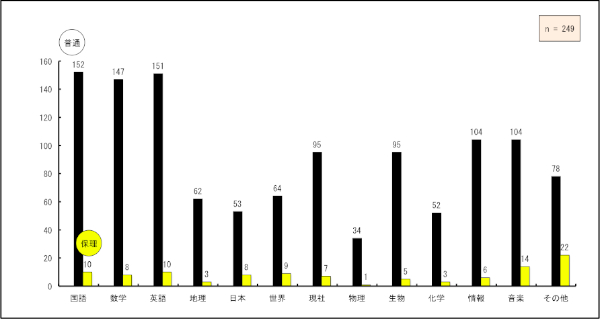

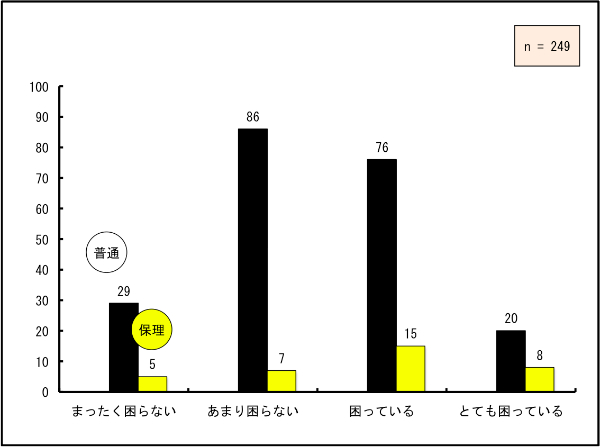

4.3.22 高校段階での通常の教科書の利用状況

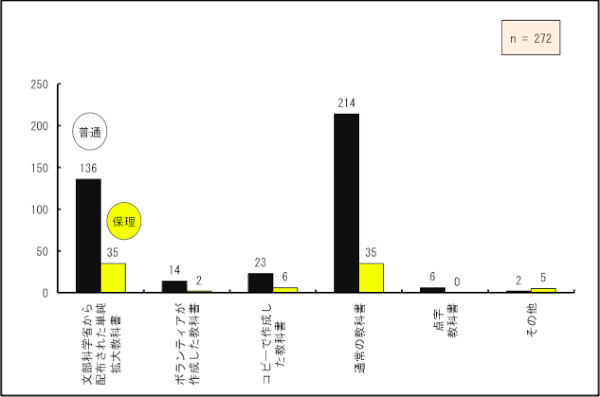

通常の教科書を利用している生徒は249名いることがわかった。図4.57より通常の教科書の使用状況は、国語、数学、英語と主要3教科が多いことがわ

かる。 -

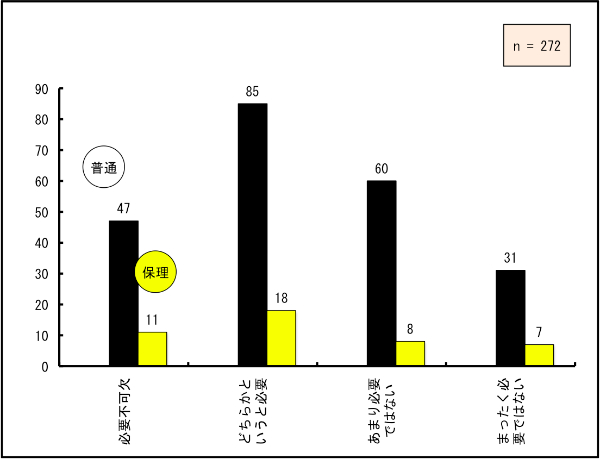

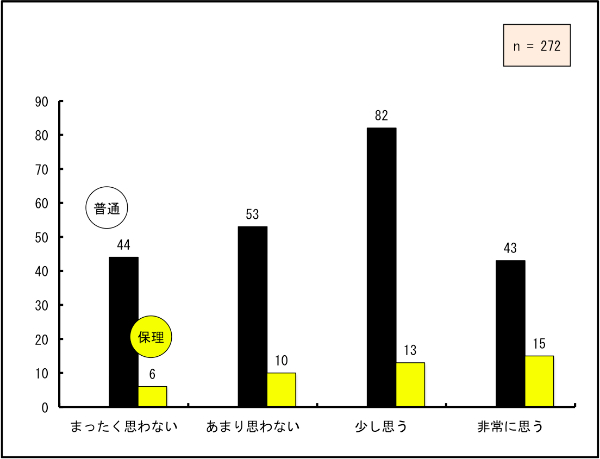

4.3.23 拡大教科書の必要性

理想的には拡大教科書がどの程度、必要かについて質問した結果を図4.65に示した。「必要不可欠」が22%、「どちらかと言うと必要」が38%で、必

要だと回答した生徒は半数を超えていた。ただし、「まったく必要ない」が14%、「あまり必要ない」が26%おり、弱視生徒のニーズが多様であることがわ

かる。 -

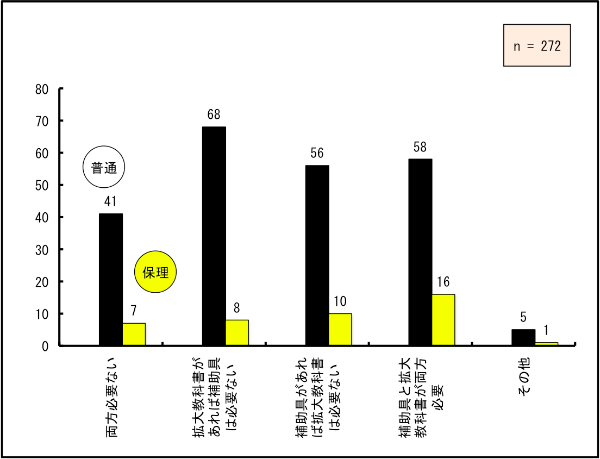

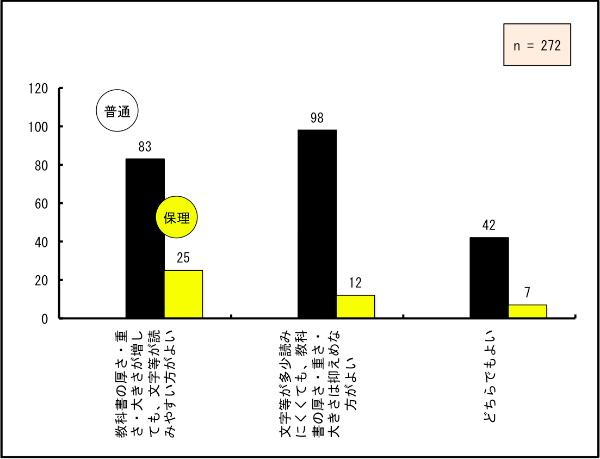

4.3.24 拡大教科書と補助具についての意見

理想的には拡大教科書と補助具がどの程度、必要かについて質問した結果を図4.66に示した。「拡大教科書があれば補助具は必要ない」が29%、「補助

具と拡大

教科書の両方が必要」が28%「補助具があれば拡大教科書は必要ない」が24%で、ニーズが多様であることがわかった(図4.67、4.68)。 -

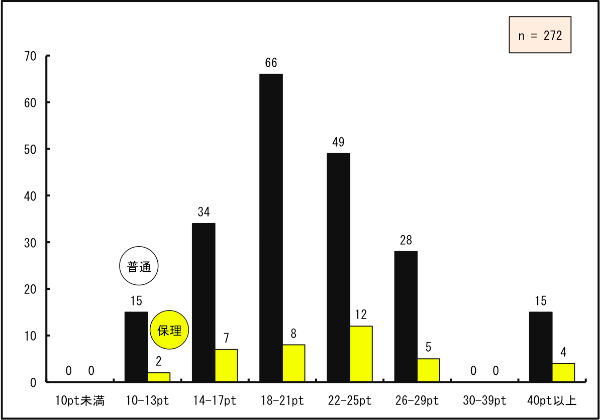

4.3.25 理想の文字サイズ

理想的な文字サイズの分布を図4.69に示した。図より、18〜21ポイントが74人と最も多く、22〜25ポイントが61人、14〜17ポイントが

41人と続いていた。文字サイズに対するニーズが、小中学校時代よりも小さな文字にシフトしていることがわかる。 -

4.3.26 好みの書体(フォント)

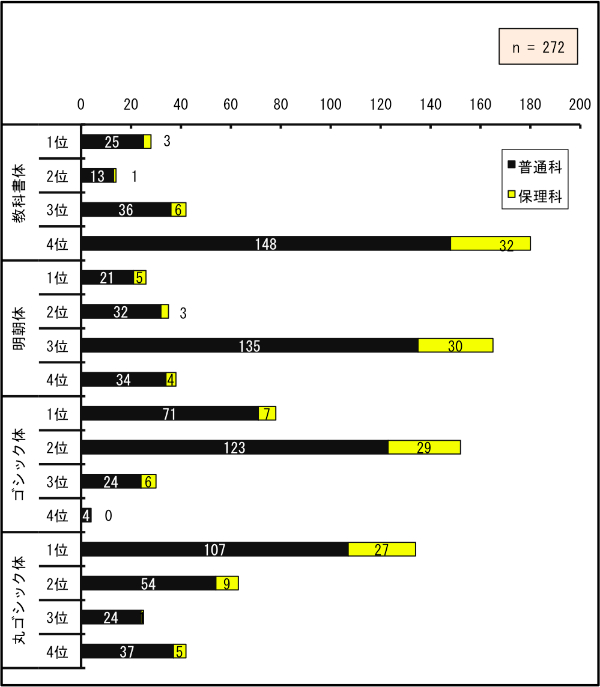

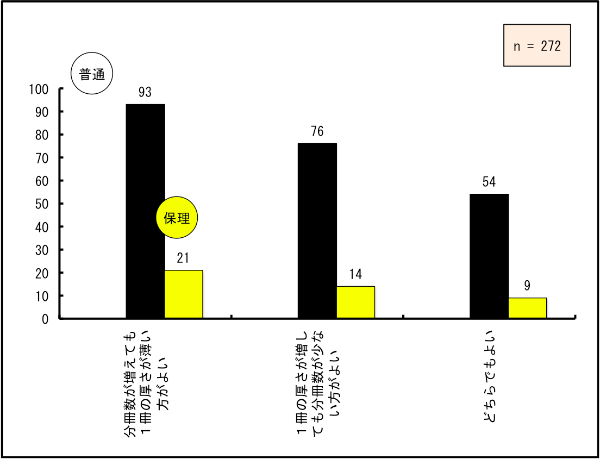

教科書体、明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体の4書体に関して、好む順位を調査した。最も好むと選択された書体を表4.2及び図4.70に示した。図よ

り、この4書体の中では、丸ゴシック体が最も好まれていることがわかった。 4.3.27 拡大教科書の選択において重視する要素

拡大教科書を選択する際に重視する要素を調査した。文字サイズ、書体、行間、文字間、教科書の大きさ、厚さ、重さ、分冊数、ページ対応、紙の色、縦書

き・横書き、価格の12要素について順位付けを求めた。1位から3位に選択された要素の頻度を図4.74、表4.4に示した。図表より、文字サイズ、書

体、教科書の大きさが重要な要素であることがわかった。4.3.28 電子データの活用

学校の授業以外で文字を読む際、パソコンで文字を拡大したり、スクリーンリーダーを使ったりすることがあるかという設問への回答を図4.75に示した。

図より、授業以外でパソコンを使わない生徒の方が多いことがわかった。また、電子データが提供された場合に活用したいかという設問に対する回答を図

4.76に示した。電子化を望む意見の方が少し多かったが、電子化を望まないという意見も少なくなかった。これらの結果から考えると、電子データを利用す

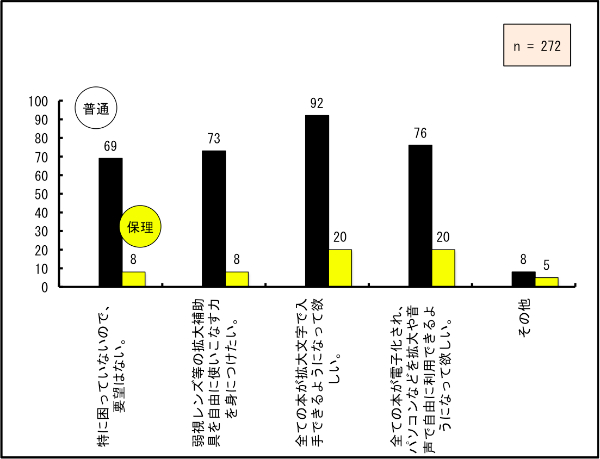

るリテラシィがまだ十分に育っていないことが推測される。4.3.29 拡大教科書や電子化に対する将来の期待

拡大教科書や電子書籍に対する期待を設問した結果を図4.77に示す。図より、拡大教科書や電子化に対する希望ばかりではないことがわかった。この結果

から、弱視生徒のすべてが拡大教科書や電子化を望んでいるわけではなく、ニーズが多様であることがわかる。

図4.1 調査対象者の学年

図4.2 調査対象者の性別

眼疾患は、網膜色素変性症が42人、白内障が41人、緑内障が32人、未熟児網膜症が24人、視神経萎縮が22人、網膜剥離が17人、眼球振盪が17 人、レーベル病が10人で、網膜色素変性症が最も多く、白内障、緑内障が続いていた。

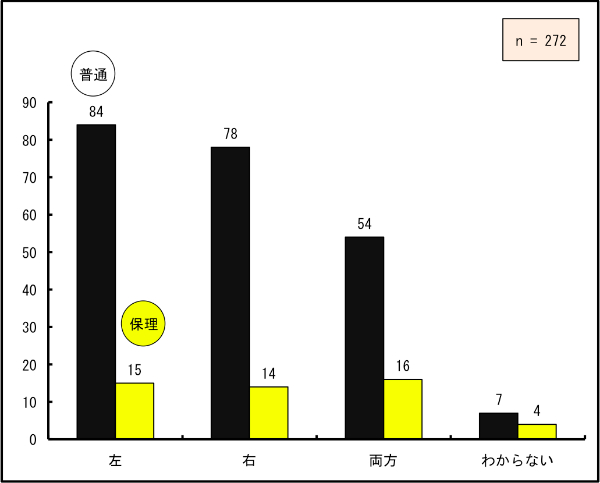

図4.4に読書の際に主として使っている眼を示した。主として使用する眼に左右による明確な差は認められなかった。

図4.3 視力(矯正)の分布

図4.4 読書の際に主として使っている眼

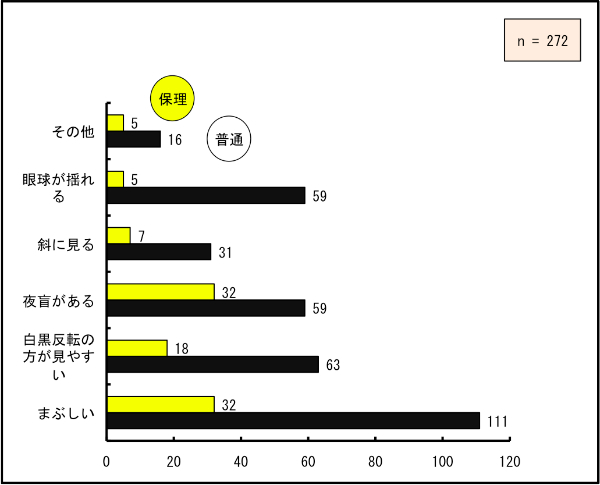

図4.6に視力、視野障害以外で日常的に困難に感じていることを示した。日常的に困難に感じていることで一番多く回答を得たのが「まぶしい」で、143 人であった。次いで夜盲があるが91人、白黒反転の方が見やすいが81人であった。

図4.5 視野障害の有無と種類

図4.6 視力、視野以外で日常的に困難に感じていること(複数回答)

図4.7 視覚以外の障害の有無(複数回答)

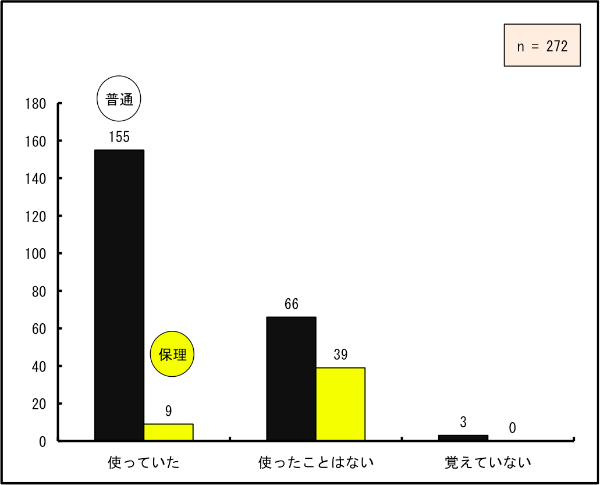

図4.9には小中学校時代の拡大教科書の使用経験を示した。使用経験者は164人(60%)で、半数以上の生徒が小中学校時代から拡大教科書を利用して いたことがわかった。

図4.8 学んでいた学校(学級)(複数回答)

図4.9 小中学校時代の拡大教科書の使用経験

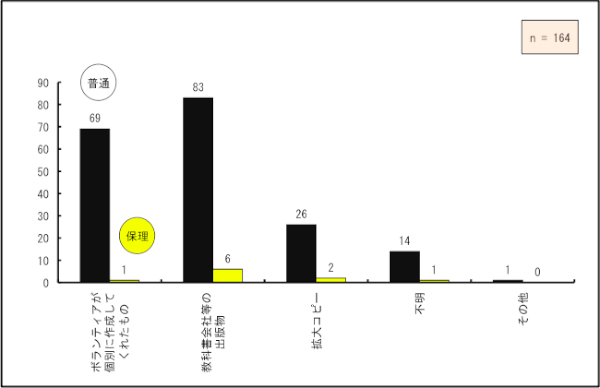

図4.11に、どのように作成された拡大教科書を使用していたかを示した。教科書会社等の出版物を使用していた人が89人と最も多く、ボランティアが個 別に作成してくれたものを使用していた人が70人、拡大コピーを使用していた人が28人であった。

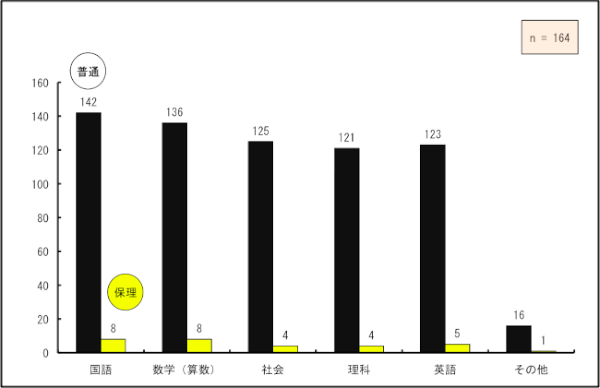

図4.10 拡大教科書を使っていた科目

図4.11 どのようにして作成されたものか

図4.12 小中学校時代に利用していた拡大教科書の文字サイズの分布

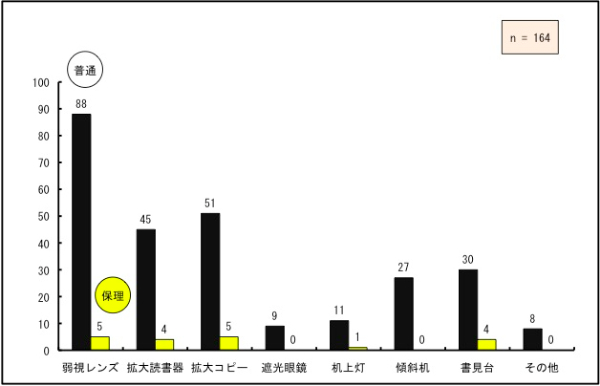

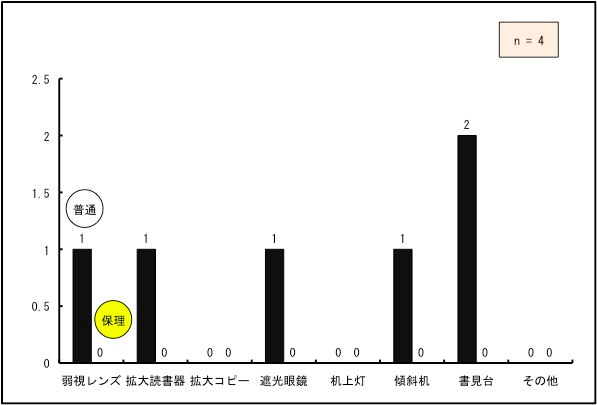

図4.14には小中学校時代に拡大教科書と併用していた補助具の種類を示した。最も併用されていた補助具は弱視レンズで93人であった。続いて、拡大コ ピーが56人、拡大読書器が49人であった。

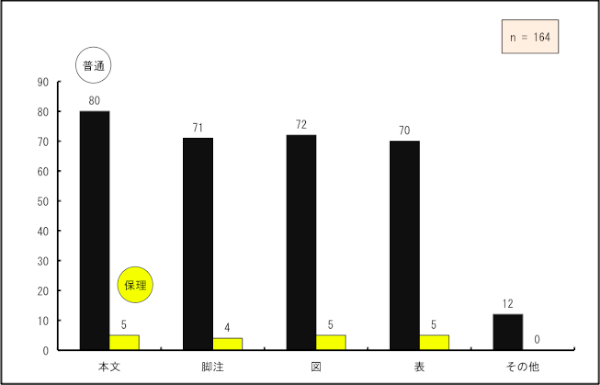

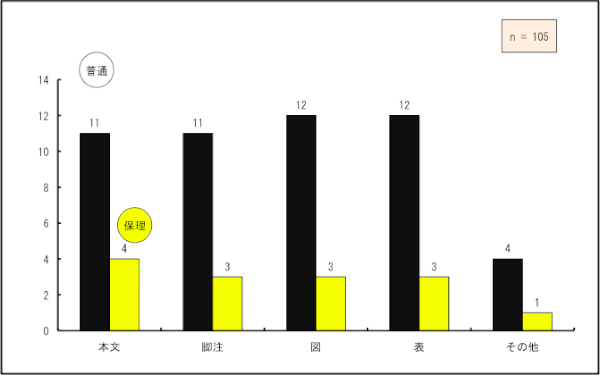

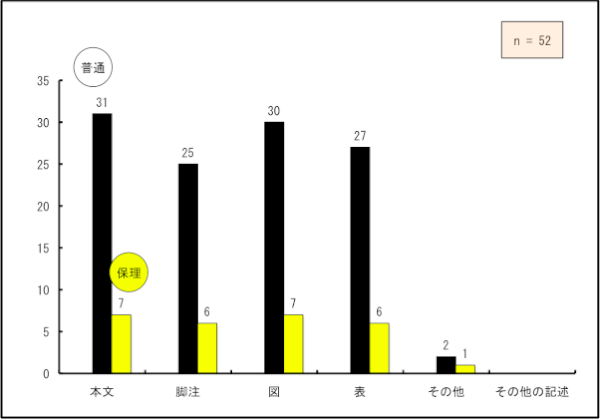

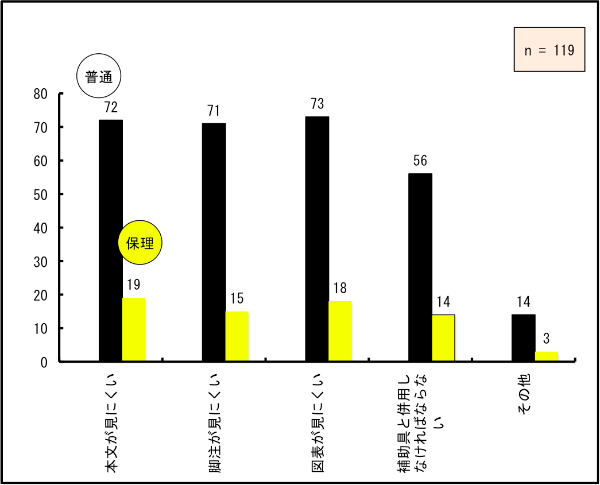

この内、本文を読むために併用が必要だったケースが85人、図を見るためが77人、表を見るためが75人、脚注を見るためが75人であった(図4.15)。

図4.13 小中学校時代の拡大教科書利用時の補助具併用の有無

図4.14 小中学校時代に拡大教科書と併用していた補助具の種類

図4.15 どこを読む際に使用していたか

図4.16 教科書以外の資料を読む際に補助具を使っていましたか?

図4.17 使わなかった理由

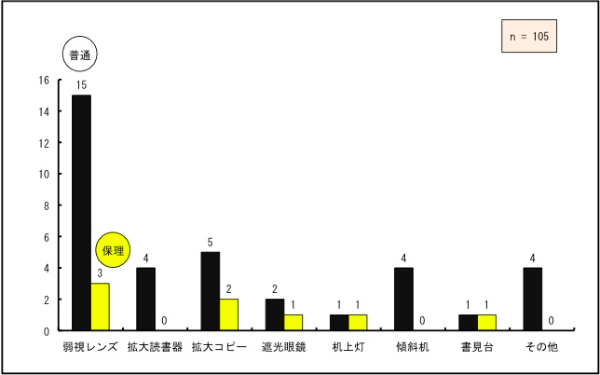

図4.19には小中学校時代に拡大教科書と併用していた補助具の種類を示した。最も併用されていた補助具は弱視レンズで18人であった。続いて、拡大コ ピーが7人、拡大読書器、傾斜机、その他が4人であった。

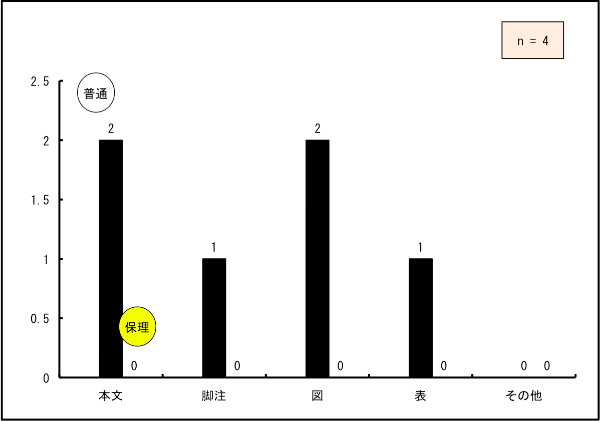

この内、本文を読むため、図を見るため、表を見るために併用が必要だったケースがそれぞれ15人、脚注を見るためが14人であった(図4.20)。

図4.18 教科書と補助具を併用していましたか?

図4.19 使っていた補助具の種類

図4.20 どこを読むのに利用していたか(複数回答)

図4.21 現在学んでいる学校について

図4.22 高校で保有している教科書の種類

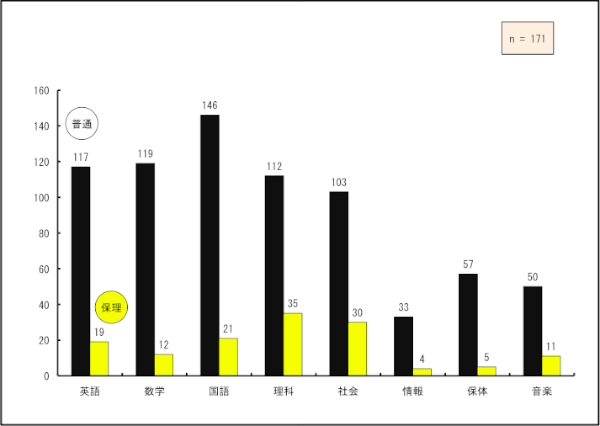

持っている拡大教科書の科目は図4.24の通り、国語が最も多く167人で、主要科目と、他の科目(情報、保健体育、音楽)には差がみられた。

図4.23 単純拡大教科書を保有している生徒の割合

図4.24 持っている拡大教科書(複数回答)

図4.25 拡大教科書を持っている場所(普通科)

図4.26 拡大教科書を持っている場所(保理科)

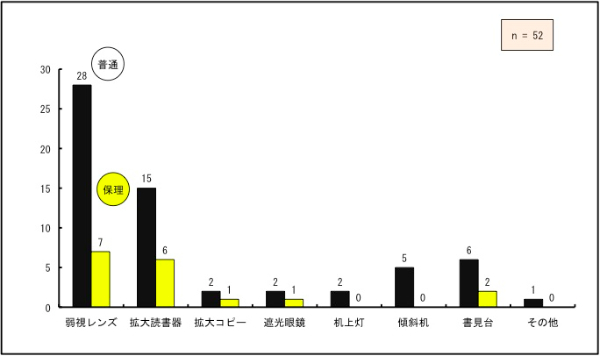

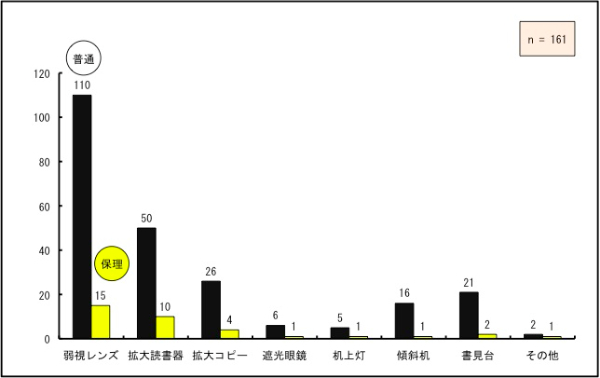

図2.28には拡大教科書と併用する必要がある補助具について示した。最も必要との回答が多かった補助具は弱視レンズで68人であった。続いて、拡大読 書器が41人、拡大コピーが13人であった。

図4.27 補助具を併用する必要の有無

図4.28 併用する必要がある補助具の種類

図4.29 通常の教科書を弱視レンズ等で拡大して読むのに比べて

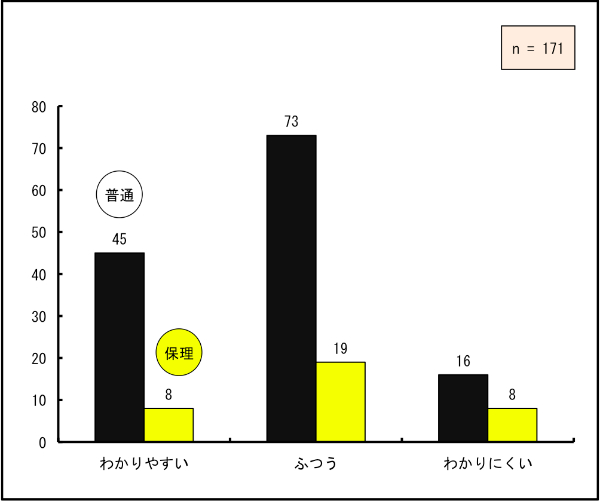

ページのわかりやすさについては「ふつう」と答える人が92人(54%)と過半数を超えた(図4.30)。

図4.30 ページについて

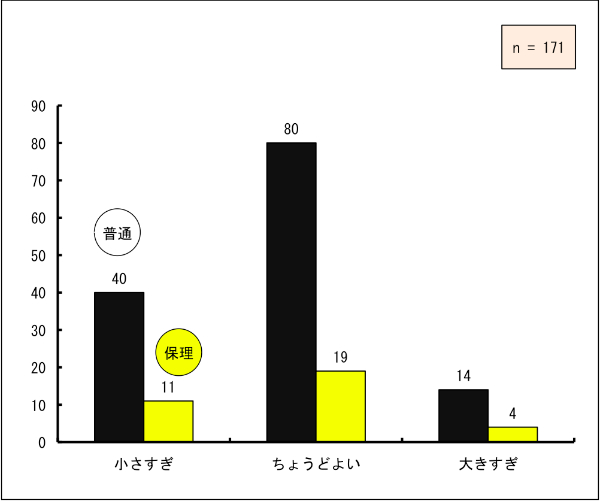

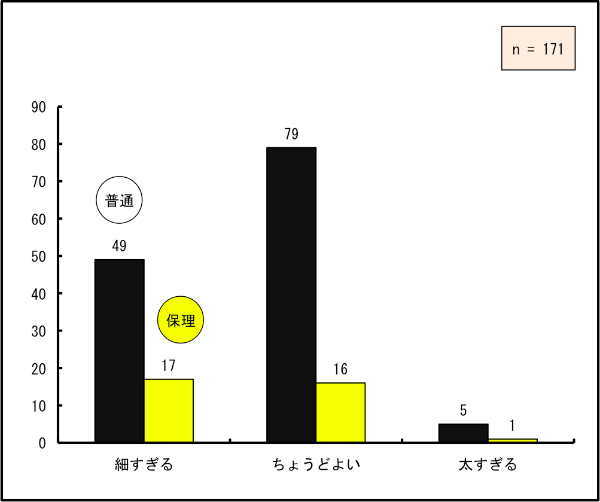

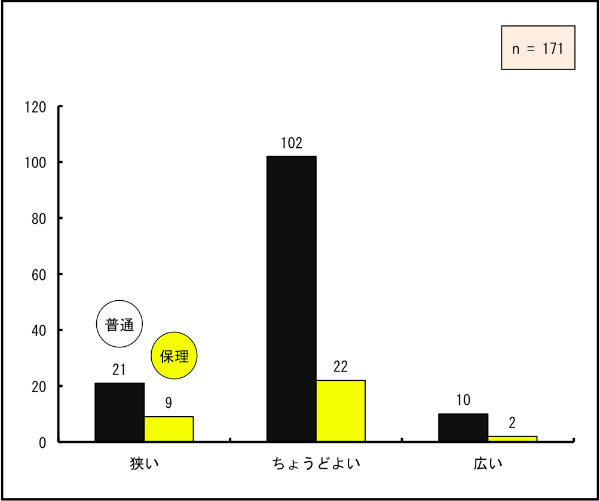

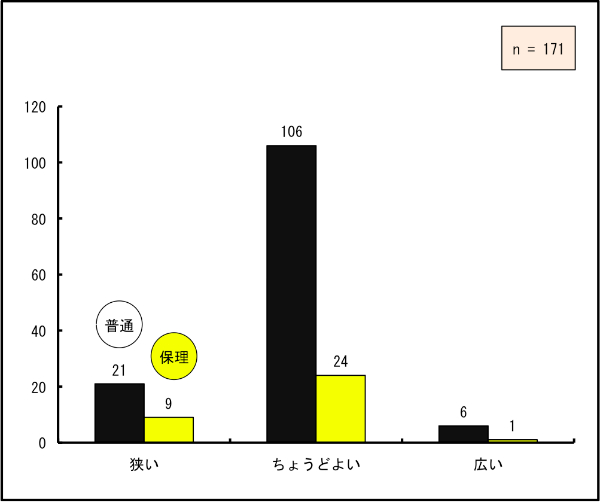

文字サイズ、書体、行の間隔、文字間隔はいずれも「ちょうどよい」と答える人が過半数を超えた(図4.31、4.32、4.33、4.34)。

図4.31 文字サイズについて

図4.32 書体について

図4.33 行の間隔について

図4.34 文字間隔について

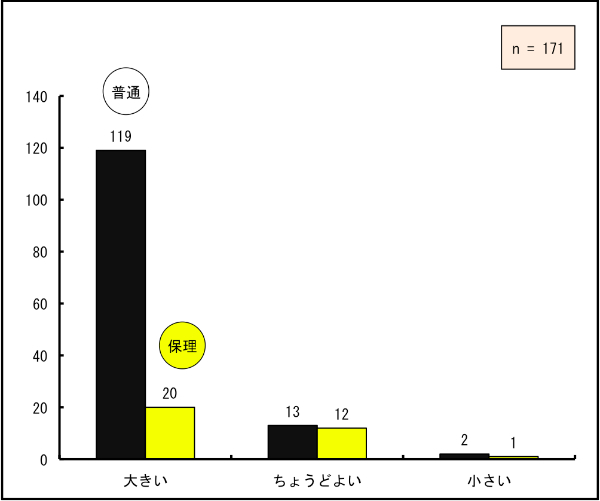

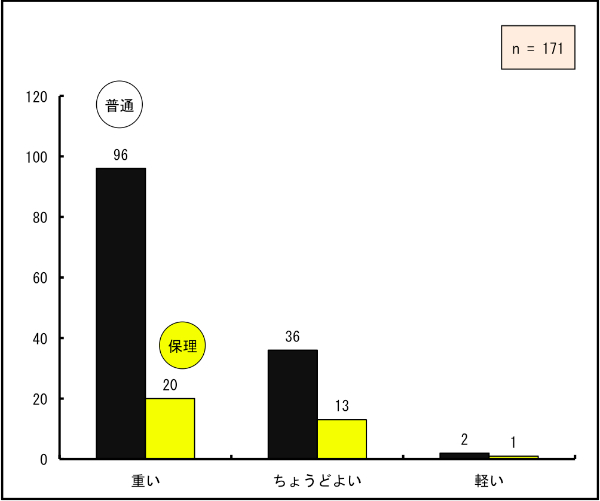

教科書の大きさについては「大きい」と答える人が139人(81%)と多かった(図4.35)。

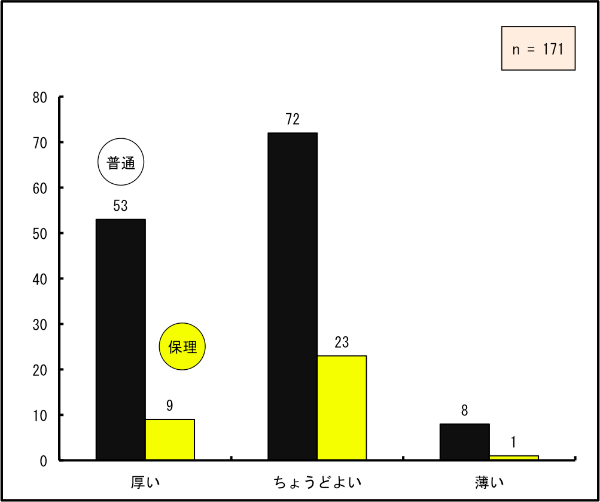

本の厚さについては「ちょうどよい」と答える人が95人(56%)と過半数を超え(図4.36)、

本の重さについては、「重い」と答える人が116人(68%)であった(図4.37)。

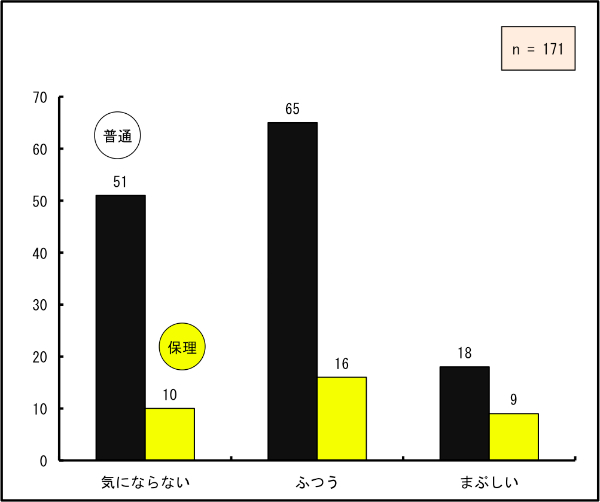

紙面のまぶしさについては、「普通」が81人(47%)、「気にならない」が61人(36%)、

「まぶしい」は27人(16%)であった(図4.38)。

図4.35 教科書の大きさについて

図4.36 本の厚さについて

図4.37 本の重さについて

図4.38 紙面のまぶしさについて

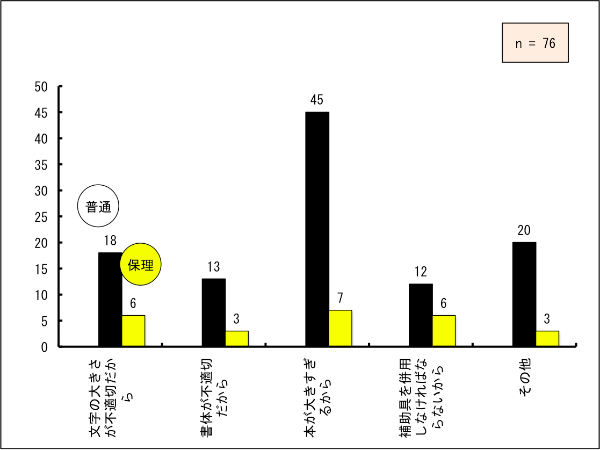

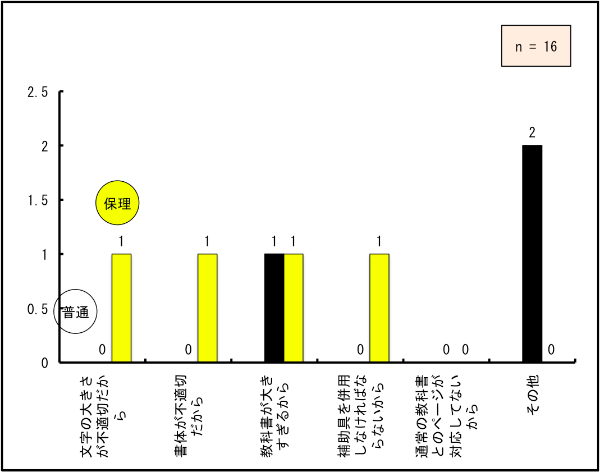

拡大教科書を使用していない生徒78人に、理由を尋ねたところ(図4.40)「本が大きすぎる」という回答が52人(71%)と最も多く、「文字の大き さが不適切」が24人(31%)、「書体が不適切」が16人(21%)、「補助具を併用しなければならない」が18人(23%)であった。

図4.39 給与された単純拡大教科書の使用状況

図4.40 拡大教科書を使用していない理由(複数回答)

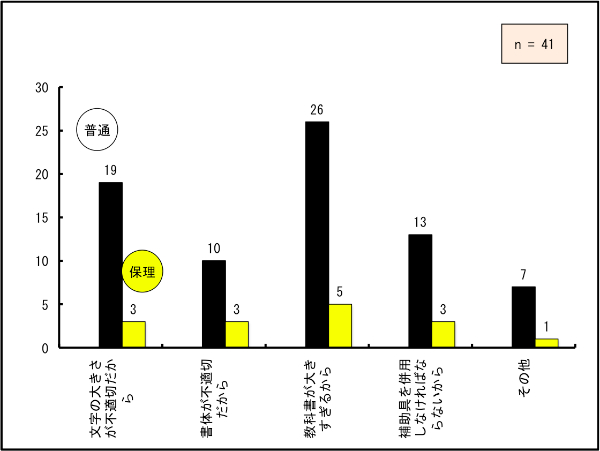

単純拡大教科書に満足していない生徒41人に、理由を尋ねたところ(図4.42)、「教科書が大きすぎる」という回答が31人(76%)と最も多く、 「文字の大きさが不適切」が22人(54%)、「補助具を併用しなければならないから」が16人(39%)、「書体が不適切」が13人(32%)であっ た。

図4.41 単純拡大教科書の満足度

図4.42 単純拡大教科書に満足していない理由

図4.44に拡大教科書と併用している補助具の種類を示した。最も併用されている補助具は弱視レンズで35人、続いて拡大読書器が21人であった。小中 学校時代と比較すると拡大読書器の割合が多くなっている。

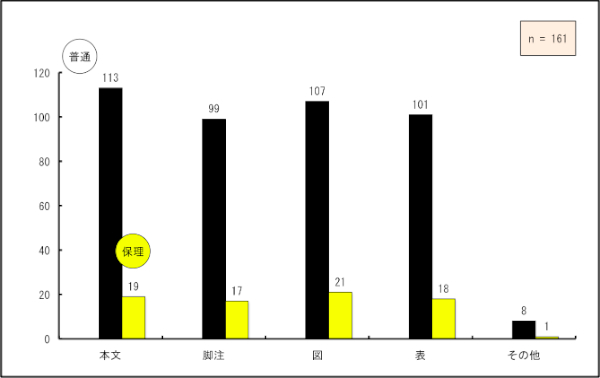

利用している場面(図4.45)は、本文が38人(73%)、脚注が31人(60%)、図が37人(71%)、表が33人(63%)であった。

図4.43 単純拡大教科書と補助具の併用の有無

図4.44 拡大教科書と併用していた補助具の種類

図4.45 拡大補助具はどこを読む際に利用しているか(複数回答)

表4.1 ボランティアが作成した拡大教科書

| 普通科 | 保理科 | |||||||

| 手書き | パソコン | 拡大コピー | その他 | 手書き | パソコン | 拡大コピー | その他 | |

| 国語 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 数学 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 英語 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 地理 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 日本史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 世界史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 現代社会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 倫理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 政治社会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 理科基礎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 理科総合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 生物 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 物理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 化学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 音楽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| その他 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

図4.46 どのように作成されたボランティア作成の拡大教科書か(普通科)

図4.47 どのように作成されたボランティア作成の拡大教科書か(保理科)

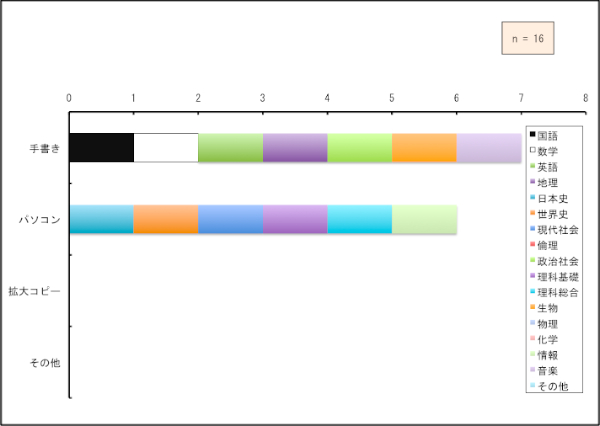

図4.48よりボランティア作成拡大教科書を使っていた時の文字サイズは普通科、保理科では、22-25ptが一番多く、次に18-21pt、40pt の順である。

図4.48 ボランティア作成拡大教科書を使っていた時の文字サイズ

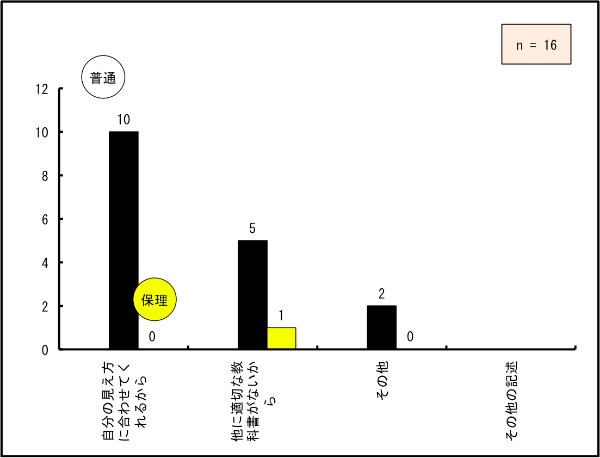

図4.49よりボランティア作成の教科書を普通科の生徒は必ず使用していると回答が多く、保理科では使用しているものが少なかった。使用していない理由 は、文字の大きさが不適切であると好みと一致していなかったようである(図4.50)。

図4.49 ボランティア作成の教科書をどの程度使用しますか

図4.50 持っているボランティア作成の拡大教科書を使用していない理由

図4.51よりボランティア作成の教科書を使っている理由は自分の見え方に合わせてくれているからという理由が圧倒的に多く、個々にオーダーメイドされ ている点が好まれていることがわかる。しかし、他に適切な教科書がないからと言う理由もあげられていた。

図4.51 ボランティア作成の教科書を使っている理由

図4.52よりボランティア作成の教科書の満足度で「非常に満足している」と「満足している」を合わせると11人と半数以上の生徒が満足をしていること がわかる。一方、プライベートサービスだと考えられるボランティア作成の拡大教科書に満足していないと回答した生徒もあった。図4.53より、満足してい ない6名は教科書が大きすぎる、書体が不適切などの理由をあげている。プライベートサービスであるにもかかわらず、満足が得られてないのは、見え方が変化 した結果なのか、それとも個々のニーズが十分に反映できなかったのかは不明であり、今後の調査が必要である。

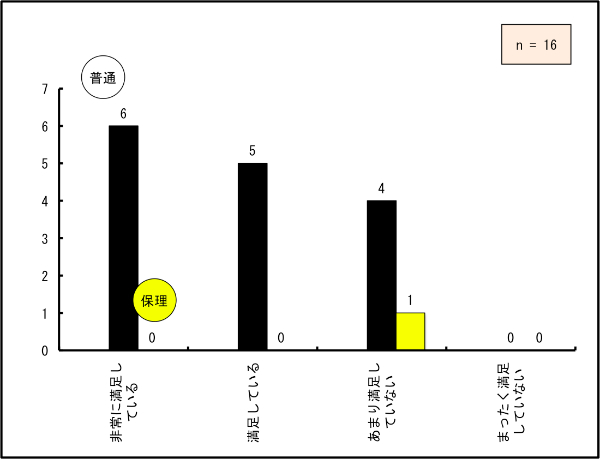

ボランティア作成の拡大教科書を使用する際、補助具を併用しているかどうかに関する質問に対して、16人中12人が併用をしていないと回答している(図 4.54)。併用しているのは僅か、4人で、併用している補助具はばらつきがあるが書見台が多かった(図4.55)。また、補助具は、本文、図等を読む際 に使用していることがわかる(図4.56)。

図4.52 ボランティア作成の教科書の満足度

図4.53 ボランティア作成の教科書に満足していない理由(複数回答)

図4.54 ボランティア作成の教科書を読む時の補助具を併用状況

図4.55 併用している補助具の種類(複数回答)

図4.56 拡大補助具はどこを読む際に利用しているか(複数回答)

図4.57 使用中の通常教科書の種類

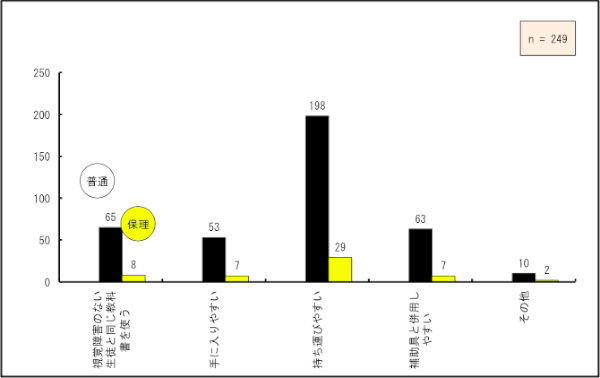

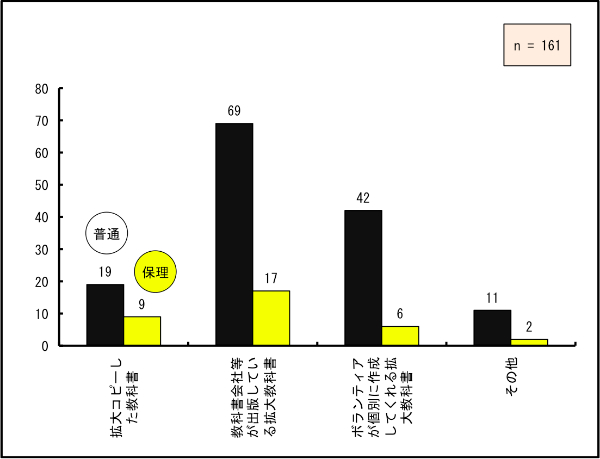

通常の教科書を利用する際、補助具を併用している生徒は249人中161人いる一方、補助具なしで通常の教科書を利用している生徒が88人いることがわ かった(図4.58)。

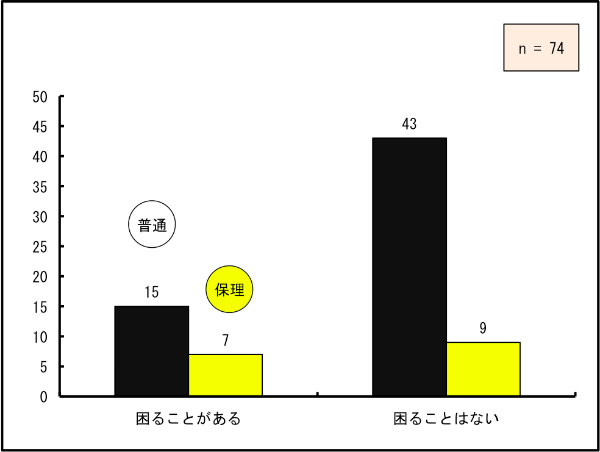

併用している補助具は161人中125人が弱視レンズを使用している(図4.59)。拡大補助具は、本文、脚注、図、表を読む際に利用しているようであ る(図4.60)。通常の教科書の良いと思う点は、249人中、227人が持ち運びやすさと回答し圧倒的に多かった(図4.61)。通常の教科書を使う際 に困る点にたいして、あまり困らない93人と、困っている91人と分かれた回答となった(図4.62)。困っている理由もほぼ大差がないようである。(図 4.63)拡大教科書をまったく使わない理由は85人が通常の教科書で十分だからという回答が多かった(図4.64)。

図4.58 通常の教科書使用時の補助具の併用状況

図4.59 併用している補助具の種類

図4.60 拡大補助具はどこを読む際に利用しているか(複数回答)

図4.61 通常の教科書の良いと思う点(複数回答)

図4.62 通常の教科書を使う際に困る点

図4.63 困っている理由(複数回答)

図4.64 拡大教科書をまったく使わない理由(複数回答)

図4.65 拡大教科書の必要性

図4.66 拡大教科書と補助具の必要性に関する意見

図4.67 どういう拡大教科書が必要ですか

図4.68 拡大教科書と補助具が両方あっても学習時に困ることがありますか

図4.69 理想の文字サイズの分布

表4.2 好みの書体

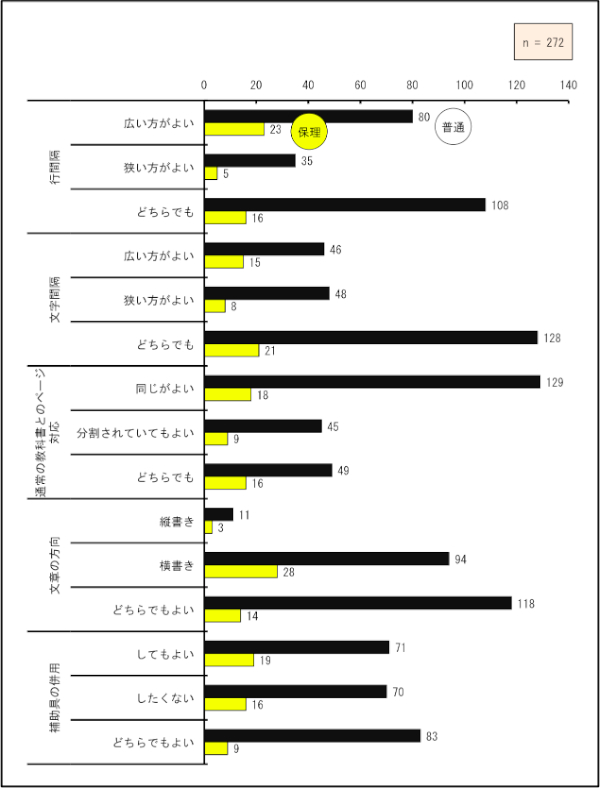

拡大教科書の理想的な行間隔、文字間隔等について設問した結果を表4.3及び図4.71に示した。図表より、各項目「どちらでもよい」が多くなっている

が、通常の教科書とのページ対応のみ「同じがよい」という選択が多いことがわかった。| 教科書体 | 明朝体 | ゴシック体 | 丸ゴシック体 | |||||||||||||

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |

| 普通科 | 25 | 13 | 36 | 148 | 21 | 32 | 135 | 34 | 71 | 123 | 24 | 4 | 107 | 54 | 24 | 37 |

| 保理科 | 3 | 1 | 6 | 32 | 5 | 3 | 30 | 4 | 7 | 29 | 6 | 0 | 27 | 9 | 1 | 5 |

| 計 | 28 | 14 | 42 | 180 | 26 | 35 | 165 | 38 | 78 | 152 | 30 | 4 | 134 | 63 | 25 | 42 |

図4.70 好みの書体

表4.3 理想の拡大教科書の行間隔、文字間隔等

図4.71 理想の拡大教科書の行間隔、文字間隔等

| 行間隔 | 文字間隔 | 通常の教科書とのページ対応 | |||||||

| 広い方がよい | 狭い方がよい | どちらでも | 広い方がよい | 狭い方がよい | どちらでも | 同じがよい | 分割されていてもよい | どちらでも | |

| 普通科 | 80 | 35 | 108 | 46 | 48 | 128 | 129 | 45 | 49 |

| 保理科 | 23 | 5 | 16 | 15 | 8 | 21 | 18 | 9 | 16 |

| 計 | 103 | 40 | 124 | 61 | 56 | 149 | 147 | 54 | 65 |

| 文章の方向 | 補助具の併用 | |||||

| 縦書き | 横書き | どちらでもよい | してもよい | したくない | どちらでもよい | |

| 普通科 | 11 | 94 | 118 | 71 | 70 | 83 |

| 保理科 | 3 | 28 | 14 | 19 | 16 | 9 |

| 計 | 14 | 122 | 132 | 90 | 86 | 92 |

図4.71 理想の拡大教科書の行間隔、文字間隔等

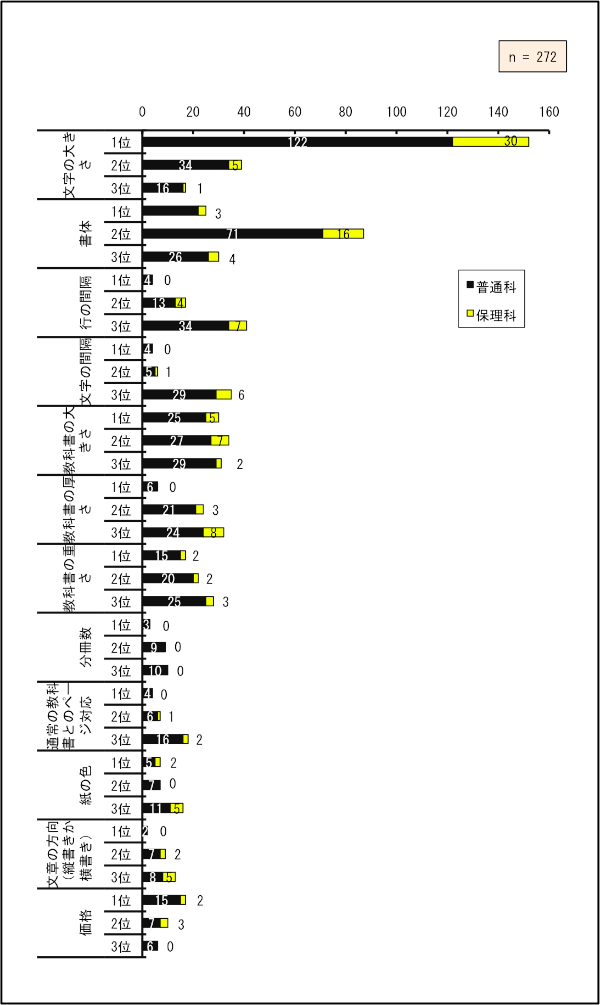

拡大教科書を選ぶ際、読みやすさと持ち運びやすさのどちらを優先するかという設問の結果を図4.72に示した。読みやすさと持ち運びやすさが拮抗してい ることがわかった。また、分冊の可否について設問した結果を図4.73に示した。分冊数が増えても薄い方がよいという回答が多かったが、厚くても1冊がよ いという意見も少なくなかった。

図4.72 教科書を選ぶ際の読みやすさと持ちはこびやすさの優先度

図4.73 分冊の可否

図4.74 使いたい教科書を選ぶ際に重視する要素(上位3位)

表4.4 使いたい教科書を選ぶ際に重視する要素(上位3位)

| 文字の大きさ | 書体 | 行の間隔 | 文字の間隔 | 教科書の大きさ | 教科書の厚さ | |||||||||||||

| 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |

| 普通科 | 122 | 34 | 16 | 22 | 71 | 26 | 4 | 13 | 34 | 4 | 5 | 29 | 25 | 27 | 29 | 6 | 21 | 24 |

| 保理科 | 30 | 5 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 |

| 計 | 152 | 39 | 17 | 25 | 87 | 30 | 4 | 17 | 41 | 4 | 6 | 35 | 30 | 34 | 31 | 6 | 24 | 32 |

| 教科書の重さ | 分冊数 | 通常の教科書とのページ対応 | 紙の色 | 文章の方向(縦書きか横書き) | 価格 | |||||||||||||

| 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |

| 普通科 | 15 | 20 | 25 | 3 | 9 | 10 | 4 | 6 | 16 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 6 |

| 保理科 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |

| 計 | 17 | 22 | 28 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 18 | 7 | 7 | 16 | 2 | 9 | 13 | 17 | 10 | 6 |

図4.75 授業以外でのパソコンの利用状況

図4.76 教科書が電子データで提供された場合活用したいか

図4.77 教科書や書籍の将来への希望