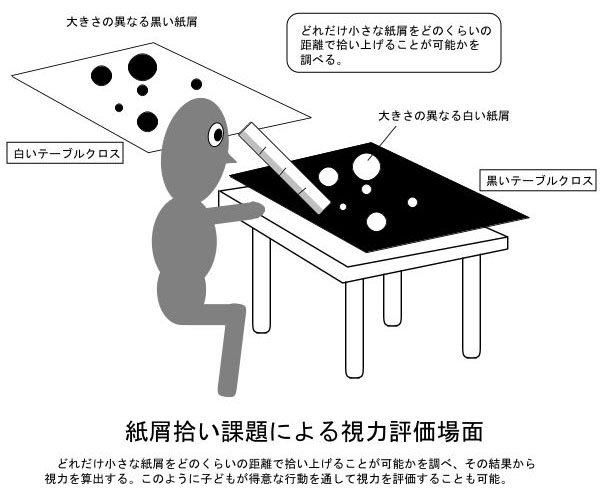

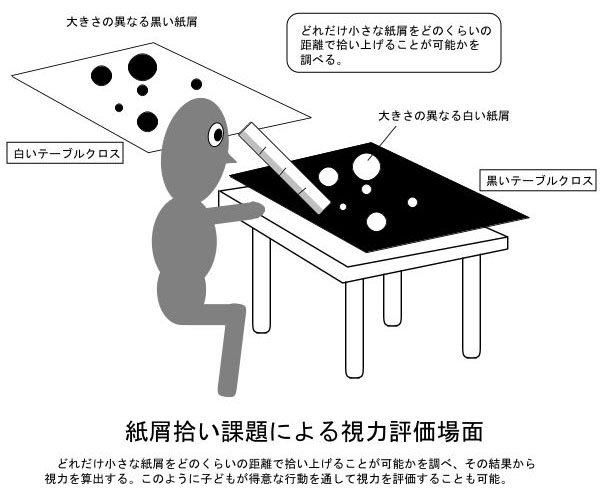

図1 紙屑拾い課題による視力評価場面の模式図

本セッションでは、視覚障害や聴覚障害を伴う重複障害(盲ろうを含む)のある人達とのコミュニケーションのポイントについて、疑似体験や事例紹介を行いながら考えていきます。教育・福祉的観点から出来る感覚障害の評価方法の紹介やコミュニケーションを効果的にするための環境整備についても紹介します。見えているのか、聞こえているのかどうかわからないという人達とのコミュニケーションで悩んでおられる方、また、相手の行動の理由や意味がわからなくて困っている方と一緒に、コミュニケーションの注意点や解決の糸口を考えていきたいと思います。特に、以下のような事例に合った経験がある方、これらの活動の理由や意味がよくわからない方はぜひご参加ください。

事例1:小さな穴を覗くのが好き。変なくせなの?

ダウン症のB君は変わった趣味があります。時計やベルトなどの小さな穴が大好きなのです。先生の時計を取り上げては穴をじっと覗くのです。いったい何が面白いんでしょうか? 子供の気持ちに近づこうと同じ行動をして見たんですが、B君が何を楽しんでいるんだかわかりません。

事例2:何かを見せると嫌な顔をする。見たくないの?

肢体不自由のC子さんは、何かを見せようとすると、決まって顔をしかめてしまいます。嫌いなのかと思って、見せるのをやめると今度は大騒ぎ。とてもわがままです。

事例3:部屋の片隅を好む。はずかしがり屋なの?

知的障害のあるDさんが生活している部屋は南向きで広くてとても明るい素敵なところです。でも、Dさんはいつも部屋の片隅で一人うずくまっているのが好きです。部屋の中で他の仲間が楽しそうに活動していると、うらやましそうにしているのですが、でも、いざ、みんなと一緒に活動しようとすると嫌がってしまいます。もちろん、外に出るのも大嫌い。いったいどうしてなんでしょうか?

事例4:見えているのに見つけられない?

目がいつも揺れている肢体不自由のEくんは、文字の読み書きもでき、よく見えているようです。でも、ときどき、読み飛ばしをしたり、近くにいる先生が発見できなくて泣きべそをかいたりすることがあります。「早とちりで、おっちょこちょい」なんでしょうか?

自己決定・自己選択は、情報の流れという観点で見れば、情報の受信、受信した情報の処理、情報の発信という3つのステージに分けることが可能です。AACの技法では、情報の発信、すなわち、自己の選択した結果をいかに表出するかに関する技術が多く開発されています。例えば、音声表出で行う選択の代替をスイッチ、指さし、視線等で行う等の方法です。しかし、感覚障害を併せもつ重複障害の場合、いかに環境内にある情報を提示するか、すなわち、情報をいかに受信するかが自己決定・自己選択の基礎として重要になります。感覚からの情報は、自分が置かれている環境にどのような情報が存在するかを知る上で極めて重要なのです。例えば、食事の際にどのような順番で食べるかを選択するような場面を想定しましょう。感覚障害がなければ、目の前にある食べ物は見て理解できます。そして、食べたいものから口にすればよいわけです。しかし、視覚に障害があれば、目の前にどのような食べ物があるかがわかりません。したがって、どんな食べ物かを教えてもらう必要があります。このとき、言語が理解できれば、言葉で説明することが可能かもしれません。では、言語が理解できなければ、直接、味覚に頼るか、触覚や嗅覚に頼るしかないのでしょうか? そうではありません。同じ視覚障害でも色や形状がわかるロービジョン(弱視)であれば、色や形状等を手がかりにして、どんな食べ物があるかを予測できるわけです。

AACの技法では、情報の受信については、ピクトグラムのように視覚的な情報に依存する傾向が強いようです。これは、コミュニケーションにおいて視覚が重要な役割を果たしているからだと考えられます。私たちの日常のコミュニケーションの中で音声以外の非言語的コミュニケーション(Nonverbal Communication)の役割が大きいことはよく知られています。例えば、メラービアン(Mehrabian, 1968)は、メッセージ全体の印象に対して、言語内容が7%、音声が38%、表情・視線・身体の動き・外観等が55%であると分析しています。この中でメッセージ全体の印象に最も寄与率の大きい表情・視線・身体の動き・外観等は主として視覚から得られる情報です。したがって、視覚障害を併せもつ重複障害の場合、視覚によって媒介される多くの情報をいかに効果的に強調・代替するかという技法は極めて重要なのです。

近年、障害の重度・重複化や多様化が進んでいるといわれます。社会福祉施設や特殊教育諸学校等においても、複数の障害を併せもっている重度重複障害の人の割合が増えてきています。寝たきりの状態で自力では活動出来ない場合もあり、生命を維持したり、安全を確保することがケアの主眼になっている場合も多いと思います。特に感覚障害を併せもつ場合、決定や選択のために、何かを見せようとしたり、聞かせようとしたりしても、反応がはっきりしないため、見えているのか、聞こえているのかわからないという状況になることが少なくありません。

このような感覚障害を併せもつ重複障害の場合、本人の意思を把握するために、従来のAAC技法を適用しようとしても、うまくいかない場合があります。例えば、スイッチを押すと大好きなオモチャが動くという場面を設定したいと考えたとします。その際、感覚障害がなければ、見たり、聞いたりしてオモチャの動きを楽しむことが可能です。しかし、視覚や聴覚にも障害があると、スイッチを押した後に何が起こったかがわかりません。すなわち、自分の選択がどのように環境を変化させたかがわからないのです。ここに、感覚障害を併せもっている人にAAC技法を活用する際の難しさがあるわけです。

例えば、昼間は眠ったままで夜になると活動を始める昼夜逆転を例に考えてみましょう。昼夜逆転は、視覚障害を併せもつ重複障害の人に多くみられます。視覚障害重複の場合、昼夜を判断するための情報が得にくいため、サーカディアンリズム(Circadian rhythms;概日リズム。体内リズムのこと。)が変化してしまうためだと解釈できます。その証拠に、昼夜を判断するための光情報を一定にすれば、健常な人でもサーカディアンリズムが変化してしまうのです。この例では、太陽光の情報が摂取しにくくなったために、昼夜逆転という生活様式を選択してしまわざるを得なかったわけです。このような場合、サーカディアンリズムのメカニズムから考えると当人にとっては正当な生活サイクルであるにかかわらず、周囲の人たちと一致しないために、問題行動と見なされてしまうのです。

では、本人の選択に任せればよいかというと、その人に合わせると一緒に生活している人のリズムを犠牲にせざるを得なくなります。重要なのは、お互いの生活リズムを一致させるための試みです。この例で言うなら、今が昼なのか夜なのかを共有できるような環境の整備が必要になってくるのです。

この環境整備の際に、どのような感覚情報が利用可能かが重要になってきます。光の有無を判断できる光覚以上の視機能があれば、昼夜の判断に光情報を強調して活用することが可能です。また、全盲の場合には、昼間は日光の暖かさが感じられるような活動を取り入れたり、夜になると入浴し、その後には身の回りの環境が変化し、落ち着ける状況になるようにしていくという風に、昼夜の情報を本人にわかりやすい形式で提供すればよいのです。すなわち、自己決定や自己選択は、提供されている情報によって変化するものなのです。したがって、本人が利用できる情報が何であるかを明らかにし、その提示方法を工夫することが自己決定・自己選択の前提条件であると言えます。これを実現するには、(1) どのような感覚情報が利用可能かを正確に評価し、(2) 本人が利用できる情報に基づいて環境整備をすることの重要性を支援者が共感的に理解し、(3) 具体的な環境整備をマネージメントする必要があります。

エピソード:ものを詳しく見ようとするときに眼鏡をはずしてしまうという盲ろうのお子さんとお目にかかったことがあります。彼女は白内障のため水晶体の摘出手術をして(無水晶体眼)いて、+11Dという強さの眼鏡を普段かけていました。補聴器をしているが言葉でのコミュニケーションはまだ出来ず、触覚的なサインが少しわかるようでした。最初、お母さんや担当の先生は「眼鏡をかけないでも見ているようなのでいいのかな?」という気持ちだったようです。しかし、遊んでいる中、その子はレンズに興味を示してくれ、最終的には+16Dという彼女の眼鏡よりも近くに焦点が合うレンズを離さなくなってしまいました。そこで、そのレンズをフレームに取り付け、眼鏡代わりにして遊ぶことにしました。そうすると、小さなものを見るときにもその簡易眼鏡をはずさなくなっただけでなく、レンズが落ちてしまったり、汚れてしまうと不機嫌になり、レンズをきれいに拭いて簡易眼鏡にとりつけると、機嫌を直してくれたのです。ときどき、簡易眼鏡をはずすことはあるが、必要なときには要求するようになってきました。また、かかわっている人にも、彼女が眼鏡を要求するのがわかるようになってきたのです。

ビジョン・ケア:その人の見え方や必要性に合った眼鏡や弱視レンズ等の道具を選んだり、見る環境を整えたりすることをビジョン・ケアと呼びます。これは、よく見える条件づくりだけでなく、楽に、楽しく見る環境づくりを含んだ概念です。私は自分自身が眼鏡をかけているので、目や顔に合わない眼鏡の不愉快さを知っています。障害を併せもっている人も同じです。自分の見え方をよりよくし、遊びをより楽しくしてくれる眼鏡は大歓迎です。ただ、私達が眼鏡を選ぶように、その人たちが眼鏡を選べるような適切な支援をする必要があります。エピソードで著者が行ったかかわりは、まさに、この盲ろうの子の眼鏡選びの支援であったわけです。

視機能評価で重要なのは、何のために評価するかです。「ミラーボールを使って一緒に遊びたいんだけど、この子は、光と影の変化を楽しむことができるのだろうか」「ミラーボールでは遊べるんだけど、今度はどんな遊びをしようかな?」という疑問が出発点にあります。医療の分野での視機能検査は、眼疾患を予防・発見したり、治療の方針を立てたり、治療の評価をするのが目的です。これに対して、教育や福祉の分野では、生活を豊かにする上でどのような場面でどれだけ視覚が活用できるかを把握し、その結果に基づいて、子どもとのコミュニケーションを豊かにしたり、見え方に合った適切なエイド(補助具)を紹介したり、見方のトレーニングをしたり、環境整備を行ったりするのが目的なのです。通常の視機能検査は、乳幼児や障害を併せもっている子どもには適応できないことが少なくありません。重複障害の人には「検査不能」という診断を受けているケースも多いと思います。そのため、検査なんて意味がないという極論が出されることがあります。しかし、自分の見え方を上手に表現できない子どもにこそ、評価は重要なのです。視覚活用がどの程度可能かによって、かかわり方が異なるし、適切な眼鏡や遮光眼鏡が処方されれば、彼らの生活はより構造化され、興味が広がっていくと考えられるからです。そのためには、言語的な教示だけでなく、生活や遊びの場面で評価できる方法を積極的に用いる必要があります。

前述したように、医療の分野での視機能検査は、眼疾患を予防・発見したり、治療の方針を立てたり、治療の評価をするのが目的です。これに対して、教育や福祉の分野では、生活を豊かにする上でどのような場面でどれだけ視覚が活用できるかを把握し、その結果に基づいて、クライエントに合った適切なエイド(補助具)を紹介したり、見方のトレーニングをしたり、環境整備を行ったりする必要があります。これらのケアを効果的に行うためには、医療を目的とした標準的な視機能検査以外に、日常生活により近い状況や課題で視機能がいかに活用可能かを評価する必要があるのです。以下、教育・福祉の分野での視機能評価の主な目的を列挙します。なお、本論文では、教育・福祉的なサービスを行うために、教育・福祉の担当者がロービジョンのクライエントと協力しながら行う見え方の評価のことを「視機能評価」と呼び、医療関係者が実施する治療を主目的とした「視機能検査」とは区別します。

(1)クライエントの自己理解促進と「生きる力」の回復:例えば、ロービジョンのクライエントが自分の見え方・見えにくさを自覚し自己理解を促進すること、さらには社会に適応するための積極的な態度や豊かな生活を求める気持ち(生きる力)を持てるような心理的な支援をするための資料を得ること。

(2)行動の理解:例えば、子どもが明るい光の方を向いて手を振ったり、小さな穴を覗いたりすることの意味を理解するための資料を得ること。

(3)かかわりの方針の決定:例えば、どのような生活場面で視覚を活用するか、また、課題に応じて視覚以外の感覚をいかに活用するか等の資料を得ること。

(4)エイドのフィッティングや環境の整備:例えば、ニーズに応じて遮光眼鏡、弱視レンズ、拡大読書器等のエイドをフィッティングしたり、調光装置や遮光カーテン等で光環境を調節したり、段差にコントラストをつける等の環境整備を視機能の状態に応じて行うための資料を得ること。

(5)トレーニングプログラムの作成:例えば、読書の疎外要因を見い出し、トレーニング可能な要素についてのプログラムを作るための資料を得ること。

[プロフィール]16歳の女性。眼疾患はピーター氏病で緑内障と角膜白斑がある。知的障害があり、眼科では光覚と診断されていた。

[目的]光覚と診断されているが、教員の行動観察ではときどきもっと視覚を活用しているような様子が見られるとのことであった。そこで、視環境を変化させながら、どの程度視覚活用が可能かを評価することにした。ただし、本生徒は、通常の視機能検査の課題には興味を示さなかったため、系統的な行動観察から視機能を評価した。

[方法]紙屑をゴミ箱に捨てることが可能であったことに着目し、紙屑を拾い上げる行動から視力を評価した。おやつ(チョコレート)を一つ食べ終ったら、紙屑を片付けることにし、紙屑の大きさを変化させ、どれだけ小さな紙屑まで眼で確認できるか(そのときの視距離も同時に測定)を調べた(図1)。角膜に白斑があることから、白黒反転効果(http://www.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/article/LowVision/assessment/index.html)が予想されたため、黒いテーブルクロスに白い紙屑の条件と白いテーブルクロスに黒い紙屑の条件の2条件を設定した。なお、手探りで紙屑を発見したときには、分析から除外した。

図1 紙屑拾い課題による視力評価場面の模式図

[結果と考察]紙屑拾い課題はすぐに理解してくれた。その結果、黒いテーブルクロスに白い紙屑の条件では、0.5cmの紙屑を15cmの距離から視認可能であった。これは、視力に換算すると、0.009に相当する。また、白いテーブルクロスに黒い紙屑の条件では、テーブルクロスに眼を近づけるのを嫌がった(まぶしいことが予想される)。視認できた最小の紙屑は2cmで、そのときの視距離は20〜25cmであった。これは視力に換算すると、0.003〜0.004に相当する。この視力は通常のランドルト環を用いた視力とは意味が異なるが、対象児にとってどの程度の大きさの物が情報となり得るかを予測することができた。また、白黒反転条件で視力評価を行った結果、彼女の場合、黒い背景に白い物を提示した方がよく見える(白い背景に黒い物を提示するときの半分以下の大きさで視認可能)ことがわかった。これらの結果から、10cm程度まで近づけば、条件が悪く(背景が明るい条件)ても1cm程度の大きさの物は発見できることが予測できた。また、作業をする際には、黒いテーブルクロスに白っぽい物を提示すれば効果的であることがわかった。例えば、食器を白やクリーム色にし、黒や濃いブルーのテーブルクロスの上におけば、視認しやすいことが予想できた。視機能評価は、彼女の障害の全体像から考えるとどれほどの意義があるのか疑問に思われるかもしれない。しかし、視機能評価の結果は、彼女と係わりを進めていく上で重要な役割を果してくれるのである。例えば、今回の評価で、光覚という診断を聞いて私達がイメージするよりももっと高い視覚活用能力が、彼女にはあることがわかった。これは、視覚を活用したかかわりを自信を持って展開してもよいことを示唆してくれた。また、10cm離れていて1cm程度のものが発見できるというように、彼女がどれだけ見えるかを具体的に把握することができた。この結果は、彼女により適した教材を作ったり、提示したりする際の具体的な目安となる。さらに、黒い背景に白いものを提示(白黒反転)した方が見やすいことから、屋外などの明るい場所ではまぶしくて見えにくいはずであることがわかった。明暗関係を変化させるだけで見やすさが大きく変化する(半分の大きさのものが見つけられる)ことから、明るい光、机等の色、照明などには細心の注意(必要のない光がなるべく眼に入らないように工夫すること)が必要であることがわかったのである。教育や福祉の分野では、このように、視機能評価の結果は、具体的な視環境の整備に結びつけることができて初めて意義を持つのである。

自己決定・自己選択の基礎として、感覚障害に対する配慮の必要性を知識として理解するのはそれほど困難ではありません。しかし、重度重複障害の場合、生命の維持や適応的な行動の方に目が向いてしまいがちです。例えば、食事の際には、安全を第一に、バランスよく栄養を供給するという点に力点が置かれ、食事を楽しむという観点は忘れられがちではないでしょうか? 確かに、安全性や栄養バランスは極めて重要で、これを怠ると生命の危機に遭遇することになります。しかし、同時に、自分の好みに合わせて、好きな順番で食事を楽しむことも重要です。そのためには、目の前の食事の中に、自分の好きな食べ物があるのかどうか、嫌いな物はどれくらいあるのか、大好きな物がどのくらいたくさんあるのか、どれだけ残っているのか等の情報が必要なのです。食事の際には、これらの情報を各人が保有している知覚機能に合わせてわかりやすく提供しなければならないのです。

例えば、食事を楽しむためには、上述のようなことが重要であることは誰もが理解できるはずです。しかし、指導場面において、このような支援はなかなか実施できないことが多いと思います。時間や人手等の制約のため仕方なくそうしている人たちもあるでしょう。つまり、本人から明確な主張がない限り、特別な配慮が実施されないのです。ここで重要なのが共感的理解です。福島(1997)は、障害のある人と接する者に、どこまでその人の内面を自分の問題としてリアルに「想像」できるかという問題提起をしています。特に、生命の維持や安全性に直結しない事柄について、その重要性を認識し、実施に向けてのマネージメントができるかどうかは、少なくとも現在の日本の教育・福祉システムの中では、支援者の共感性に依存する部分が大きいと思われます。様々な支援技術の重要性や効果を知識としてだけでなく、共感的に理解できることが日々の実践につながっていくと考えられます。

このセッションを開くきっかけは、生命の維持や安全の確保が最重要課題となっている重度心身障害の人のQOLを考えることでした。寝たきりの状態で、自立的な反応が乏しい重度心身障害の人の1日の生活を振り返ってみると、支援者のペースや思い込みで活動が展開されている場合が多いのではないかと思います。例えば、食事の場面を振り返ってみましょう。多くの現場では、どんな種類の食べ物があり、それをどのような順番で食べていくかをどうやって本人に確認したらよいかわからないというのが現状ではないかと思います。食べ物の種類を言葉で伝えたり、見せたりしても、反応がはっきりしないために伝わっているのかどうなのかがわからない。このような状態で、果たして、食事を楽しめているのでしょうか? 同じように活動の場面を振り返ってみましょう! 自分で移動することが困難なために、支援者がいろいろなものを見せたり、楽器を演奏したりして日々の活動が作られていると思います。でも、果たして、本人は提示された写真や音楽等を楽しめているのでしょうか? このセッションが、上述のような視点を絶えず持ちながら、支援が行うきっかけとなれば幸いです。